Rechercher : vis à vis

Peter Swanson : Vis-à-vis

Peter Swanson, né en 1968, est un écrivain américain, auteur de thrillers. Après un premier roman en 2014, Vis-à-vis, le cinquième, vient de paraître et qui plus est, chez Gallmeister. Une première pour cet éditeur spécialisé dans le Nature Writing ou l’Americana, avec ce thriller qui lui ouvre une nouvelle voie. Grand amateur du catalogue de cette maison, je me suis précipité sur cette nouveauté…

Peter Swanson, né en 1968, est un écrivain américain, auteur de thrillers. Après un premier roman en 2014, Vis-à-vis, le cinquième, vient de paraître et qui plus est, chez Gallmeister. Une première pour cet éditeur spécialisé dans le Nature Writing ou l’Americana, avec ce thriller qui lui ouvre une nouvelle voie. Grand amateur du catalogue de cette maison, je me suis précipité sur cette nouveauté…

Mais là, les mots me manquent tant je suis effondré par tant de nullité !

Hen et son mari Lloyd, viennent d’emménager dans une jolie maison d’une petite ville proche de Boston. Aussitôt ils sont conviés à un dîner de bienvenue par leurs voisins, Mira et Matthew. Visitant leur maison, Hen repère dans le bureau de Matthew un objet lié à un ancien meurtre non résolu qui l’avait obsédée par le passé. Maintenant, Hen sait qui est le tueur. Pire encore, elle comprend très vite que Matthew sait qu’elle sait…

Le pitch de départ n’est pas mal et durant une dizaine de pages, de petits faits mystérieux entretiennent un gentil suspense et bien vite le lecteur est désarçonné par la tactique employée par l’écrivain : dès le début du roman nous savons qui est le criminel, ses victimes et pour ainsi dire son mobile. Ne reste à lire que la gestion du lien entre le tueur (Matthew) et celle qui l’a démasqué (Hen). Autant vous dire qu’il faut être un cador du genre pour vous tenir en haleine durant quatre-cents pages mais manque de chance, Peter Swanson n’en est pas un.

Certains vont vous raconter qu’il s’agit d’un thriller psychologique, certes, mais c’est de la psychologie pour midinettes : Hen est bipolaire et souffre de troubles psychologiques rendant sa parole peu crédible, et le tueur encore plus atteint patauge dans son délire. Bref, on s’ennuie rapidement à moins d’être de ceux qui se passionnent pour les téléfilms policiers de FR3.

Le bouquin pourrait être classé dans la rubrique « bêbête » si elle existait – ce qui ne serait pas vendeur, j’en conviens. Comme en plus l’écrivain rallonge sa sauce à n’en plus finir avec des détails sans intérêt pour l’intrigue, ni même pour la lecture, j’ai accéléré le rythme pour en venir à bout au plus vite. Autre agacement, en lisant ce livre, j’ai retrouvé cette sensation déjà rencontrée chez d’autres écrivains américains (les mauvais) : l’impression que l’auteur s’est servi d’un logiciel fournissant un canevas d’écriture, un squelette de plan, sur lequel il aurait placé sa propre histoire ; logiciel lui indiquant quand il fallait inclure une digression ou bien glisser la phrase qui inquiète….

Je pense que vous m’avez compris, je n’insiste pas plus, ce serait de l’acharnement.

« Elle avait eu le visage d’un témoin, et Matthew ne pouvait se départir de l’impression qu’à ce moment-là, elle avait vu clair en lui. Pas seulement les évènements présents, mais tout ce qui lui était arrivé depuis qu’il avait l’âge de se souvenir. Elle avait vu la monstruosité de son père, la grâce et la fragilité de sa mère. Elle avait vu son frère, Richard, transformé lui-même en monstre. Elle avait vu la porte qui s’était ouverte en Matthew la première fois qu’il avait regardé quelqu’un mourir ; elle avait assisté à son entrée dans un monde en couleur dont il n’avait pas soupçonné l’existence. »

Peter Swanson Vis-à-vis Gallmeister – 393 pages –

Peter Swanson Vis-à-vis Gallmeister – 393 pages –

Traduit de l’américain par Christophe Cuq

24/02/2020 | Lien permanent | Commentaires (2)

John Updike : Jour de fête à l’hospice

John Hoyer Updike (1932-2009) est un écrivain américain, auteur de romans, de nouvelles, de poésie et d'essais critiques sur l'art et la littérature. Après avoir accédé à la notoriété internationale avec son roman Le Centaure en 1963, il rencontre un très grand succès public et critique avec sa tétralogie sur le personnage d’Harry « Rabbit » Angstrom. John Updike est l'auteur de vingt-six romans et de centaines de nouvelles, de chroniques et de poèmes, travaux publiés en particulier régulièrement dans le New Yorker et la New York Review of Books, et qui ont donné lieu à plusieurs recueils. Son œuvre prolifique et variée vaut à John Updike d'être considéré comme l'un des écrivains américains les plus importants du XXe siècle. Jour de fête à l’hospice, son premier roman, date de 1959.

John Hoyer Updike (1932-2009) est un écrivain américain, auteur de romans, de nouvelles, de poésie et d'essais critiques sur l'art et la littérature. Après avoir accédé à la notoriété internationale avec son roman Le Centaure en 1963, il rencontre un très grand succès public et critique avec sa tétralogie sur le personnage d’Harry « Rabbit » Angstrom. John Updike est l'auteur de vingt-six romans et de centaines de nouvelles, de chroniques et de poèmes, travaux publiés en particulier régulièrement dans le New Yorker et la New York Review of Books, et qui ont donné lieu à plusieurs recueils. Son œuvre prolifique et variée vaut à John Updike d'être considéré comme l'un des écrivains américains les plus importants du XXe siècle. Jour de fête à l’hospice, son premier roman, date de 1959.

Dans un hospice situé à la campagne aux confins du New Jersey et de la Pennsylvanie, la monotonie de l'existence est rompue chaque été par une fête, qui est aussi l'occasion d'une traditionnelle vente de charité. Dès le matin les vieillards s'affairent à leurs préparatifs, malgré la menace d'un gros orage, qui finalement éclate. Heureusement les nuages disparaissent au bout de quelques heures, et la fête commence en fin d'après-midi.

Pas marrant d’être directeur d’un hospice de vieux, comme le constate Conner, le jeune remplaçant, depuis plus de deux ans, de Mendelssohn, l'ancien directeur aujourd'hui décédé. Heureusement, il ne compte pas rester à cette place toute sa vie mais néanmoins, il entend bien se consacrer pleinement à sa tâche et rendre agréable la fin de vie de ses pensionnaires. Las, ses efforts ne semblent pas rencontrer d’écho chez des personnes âgées qui comme souvent, voient d’un mauvais œil tout changement dans leurs vies bien réglées et vénèrent comme Dieu le père, l’ancien directeur.

Si Hook fait figure de doyen du haut de ses 94 ans, en tant qu’ancien instituteur « sa culture était remarquable dans deux domaines : l’histoire romaine (…) et la politique américaine au dix-neuvième siècle », il tient une sorte de rôle de sage. Surtout comparé à son ami Gregg, un jeunot de 70 ans, râleur invétéré et grande gueule qui le « poussait à des excès de langage qui dépassaient toutes les limites raisonnables. » On pense aux deux vieux du Muppet Show. Les autres acteurs de ce roman : Mr et Mme Lucas, lui souffre d’une oreille et se prête au mouchardage gratuit auprès de Conner, elle n’a de pensées que pour sa perruche ; tandis que Buddy, membre du personnel, sert de secrétaire au directeur.

Le roman se déroule sur une journée, faite de langueur, on prépare la fête sans croire à son succès puisque l’orage menace. Les fortes têtes, errent comme des âmes en peine, critiquant tout et n’importe quoi, tentant de mettre une certaine pagaille qui viendra animer leur tristes existences (introduire un chat mourant dans la propriété, lapider inoffensivement le directeur, engueuler le jeune livreur de sodas au point de le déstabiliser et lui faire démolir le mur d’entrée avec son camion…)

L’écrivain aborde les thèmes de l’incompréhension, que ce soient les vieillards entre eux, chacun perdu dans ses propres pensées ou souvenirs, ou bien vis-à-vis du directeur qui représente une nouveauté qu’à leur âge on n’accepte plus. Il est aussi question d’interrogation religieuse et de la banalité de la vie.

Le roman n’est pas bien épais mais il m’a paru long ; j’ai eu du mal à m’intéresser à ces personnages qui pourtant ne manquent pas de relief. Sans que je puisse cerner exactement ce qui m’a rebuté, je constate que c’est la seconde fois en quarante ans (sic !) que je m’attaque à un livre de John Updike et que j’en ressors (un peu) déçu.

« - Qu’est-ce qu’on peut espérer, à mon âge ? Vous en attendez trop de la part de vieillards comme nous, monsieur Conner. Ses joues le brûlèrent, mais il n’avait jamais trouvé la réponse à l’injustice grossière. « Vraiment ? » - Vous souhaitez que nous abandonnions nos manières d’antan, pour faire de cet endroit une réplique du monde extérieur, fonctionnant de la même façon. Je ne dis pas que vous ne soyez pas rempli de bonnes intentions, mais ça ne marchera jamais. Maintenant si vous me dites : Vous devez prendre vos affaires et aller vous installer sous l’arbre, j’obéirai, parce que je ne me fais pas d’illusions sur la personne qui nous tient à sa merci. »

John Updike Jour de fête à l’hospice Robert Laffont Pavillons poche – 274 pages –

John Updike Jour de fête à l’hospice Robert Laffont Pavillons poche – 274 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Alain Delahaye

14/07/2015 | Lien permanent | Commentaires (2)

Pierre Bordage : Tout sur le zéro

Pierre Bordage, né en 1955 en Vendée, est un auteur de science-fiction qui a signé le renouveau de la science-fiction française des années 1990, genre qui était alors dominé par les auteurs anglophones. Au fil de ses publications, l’écrivain acquiert la notoriété et une reconnaissance parmi les meilleurs romanciers populaires français. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages ainsi que de nouvelles, publiés chez différents éditeurs et de différents genres (Fantasy historique, Science Fantasy, polar, etc.), il a aussi conçu des novélisations et réalisé quelques scénarios pour le cinéma, pour ensuite s'essayer à l'adaptation théâtrale, ainsi qu'à celle de sa propre œuvre en bande dessinée. Tout sur le zéro, un roman de 2017, ne s’inscrit dans aucun des cycles de son œuvre et n’a rien à voir avec la science-fiction.

Pierre Bordage, né en 1955 en Vendée, est un auteur de science-fiction qui a signé le renouveau de la science-fiction française des années 1990, genre qui était alors dominé par les auteurs anglophones. Au fil de ses publications, l’écrivain acquiert la notoriété et une reconnaissance parmi les meilleurs romanciers populaires français. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages ainsi que de nouvelles, publiés chez différents éditeurs et de différents genres (Fantasy historique, Science Fantasy, polar, etc.), il a aussi conçu des novélisations et réalisé quelques scénarios pour le cinéma, pour ensuite s'essayer à l'adaptation théâtrale, ainsi qu'à celle de sa propre œuvre en bande dessinée. Tout sur le zéro, un roman de 2017, ne s’inscrit dans aucun des cycles de son œuvre et n’a rien à voir avec la science-fiction.

Le livre se déroule à Château-l’Envieux, petite station thermale du Lot-et-Garonne, et plus précisément dans son casino qui attire les curistes et tout une faune pittoresque d’habitués, de toutes les catégories sociales. Nous ferons ainsi connaissance avec Paul, un peintre assez connu atteint des premiers symptômes de la maladie de Charcot, de son ami Blaise, veuf depuis trois ans, d’Eloïse, dont la vie familiale se délite ou encore de Charlène. Autour de ce quatuor provincial, d’autres figures, des seconds rôles, comme Isabelle la directrice du casino…

Le roman prend largement son temps pour nous dépeindre le milieu du jeu, ces casinos où les gains ne couvrent pas les dépenses, les billets qui sortent des poches à l’insu de votre plein gré conduisant aux fins de mois difficiles, les petits mensonges et les gros vis-à-vis du conjoint ou de ceux qui ne connaissent pas votre vice. L’écrivain nous peint les motivations profondes de ces joueurs impénitents, véritables toxicos, certes il y a le gain espéré, mais plus encore, le jeu leur permet d’oublier leurs vrais problèmes personnels, « une bulle vertigineuse qui les plonge dans un état second. »

Les décors de ce monde à part bien plantés, on en vient à la romance ( ?), les habitués vont se rapprocher très lentement, Paul et Charlène, Blaise et Eloïse. L’ennui discret de la première partie se mue en récit proche des lectures pour midinettes : passages émouvants quand les couples en devenir confrontent leurs désirs et leur morale, passages nunuches quand la timidité et l’hésitation les bloquent, et passages carrément torrides quand les barrages s’écroulent.

Honnêtement, j’ai trouvé cela très quelconque et seul le format court du roman m’a poussé jusqu’au bout. Je me dois de préciser que le monde du jeu d’argent m’est totalement étranger, d’autres s’y reconnaitront peut-être et y trouveront intérêt ? Sinon l’écriture offre un petit supplément positif, de très nombreux chapitres ne sont constitués que d’une seule phrase ! Au début du roman, l’addiction au jeu et ce style créent une sensation d’étouffement pour le lecteur, un manque d’air. Mais on s’y habitue rapidement.

Une version inattendue des jeux de l’amour et du hasard ?

« … il tend cent euros à sa charmante voisine, qui les accepte avec un sourire reconnaissant, Edouard s’entend alors dire, comme dans un cauchemar : vous n’en auriez pas un peu pour moi ? pareil à l’un de ces horribles mendiants qu’il a chassés du trottoir devant la pharmacie, son vis-à-vis lève vers lui un regard surpris, légèrement réprobateur, finit par extraire deux billets de la liasse et les lui jette par-dessus la roulette comme des os à un chien, Edouard les ramasse avec une rapacité qui l’épouvante, bredouille un merci en se rasseyant sur son siège, toute honte bue, il n’est plus rien désormais qu’un joueur prêt à tout pour rassasier son vice, un homme nu, désespéré, une bâtisse délabrée ouverte à tous vents. »

Pierre Bordage Tout sur le zéro Folio – 213 pages –

Pierre Bordage Tout sur le zéro Folio – 213 pages –

18/05/2020 | Lien permanent | Commentaires (2)

John Burnside : L’Eté des noyés

John Burnside est né en 1955 à Dunfermline, en Ecosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il est aussi l’auteur de romans et de nouvelles. L’Eté des noyés, son dernier roman traduit, date de 2014.

John Burnside est né en 1955 à Dunfermline, en Ecosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il est aussi l’auteur de romans et de nouvelles. L’Eté des noyés, son dernier roman traduit, date de 2014.

Une île désertique du nord de la Norvège, dans le cercle polaire arctique. Là vivent, Liv la narratrice, adolescente de dix-huit ans et sa mère, une artiste peintre connue, retirée du monde pour se consacrer à son art. Un été, des évènements tragiques autant qu’extraordinaires vont marquer à vie la jeune fille : deux frères, collégiens comme elle, vont se noyer au même endroit à quelques jours d’intervalle sans qu’on puisse expliquer le pourquoi et le comment. Leur seul voisin, Kyrre, un vieil homme collectionnant les anciens livres de contes et légendes, aime à lui raconter ces histoires de trolls et autres fantasmagories d’où émerge la huldra, une créature surnaturelle ayant l’aspect d’une très jolie femme entrainant les jeunes hommes vers la mort.

Avec John Burnside, ou ça passe ou ça coince ; ou vous faites abstraction de toute logique pour vous laissez porter par l’intrigue flirtant avec le surnaturel, ou bien vous calez d’entrée et abandonnez votre lecture. Il n’y a pas de juste milieu. Constat établi après lecture de trois de ses romans.

Le résumé ci-dessus est trompeur – mais qu’est-ce qui ne l’est pas dans ce roman ? – car certes, ces éléments mystérieux et tant d’autres ensuite, sont bien présents dans le livre mais ils servent à créer cette ambiance suspecte chère à l’écrivain, lui permettant de sortir son lecteur du train-train de ses bouquins habituels ou de ses raisonnements classiques. Car la vérité est ailleurs (mais bien malin celui qui la découvrira après avoir refermé l’ouvrage), planquée dans une analyse psychologique particulièrement complexe entre deux personnages – une mère et sa fille – qui pour être franc, m’ont semblé assez perturbés. Ajoutons un estivant logeant dans une cabane proche et qui intrigue la narratrice ou Maia, du même âge que Liv, une sorte d’ado gothique vue avec les deux jeunes peu de temps avant leur mort et qui pourrait être la huldra…

L’écrivain use des répétitions comme si Liv devait se persuader de ce qu’elle voit ou croit voir ; et pour crisper un peu plus le lecteur, de tournures de phrases du type « Quand je pense à ce qui arriva ensuite et à l’effet que cela eut sur moi… »

Il y a deux niveaux d’analyse du roman : soit on se contente de son aspect « surnaturel » et de ses mystères qui resteront inexpliqués jusqu’à la fin, et nous avons là un bon roman intrigant au possible, nimbé de cette poésie liée à la nature et son ésotérisme mis en lumière dans les contes. Soit on essaye de voir par-delà les choses, considérant qu’il s’agit derrière l’intrigue d’une métaphore ayant un sens. Mais alors quel est-il ? Et chacun de tirer sur un fil de la pelote.

La mère et la fille n’ont rien en commun. Aucune animosité entre elles deux mais elles ne se parlent pas, du moins jamais elles n’abordent de front les questions ou les problèmes (thème récurrent chez Burnside) par une sorte de pudeur ou de liberté accordée à l’autre mais poussée un peu loin. De cette éducation, Liv me paraît perturbée à moins que ce ne soit sa crise d’adolescence – beaucoup de traits y font penser – qui l’incite à ne fréquenter personne, être seule en permanence. Par contre dans sa tête, ça y va ! Les hypothèses, les suppositions, l’introspection, mais comme jamais elle ne demandera conseil à quiconque, le lecteur finit par se demander si tout ce qu’elle nous relate ne relève pas de son imagination ou de ses fantasmes de jeune fille agglomérés aux légendes racontées par le voisin ? On peut aussi se demander si Liv et Maia ne seraient pas la même personne, les deux faces d’un même être, à savoir une jeune femme passant à reculons (d’où tout ce bazar !) de l’adolescence à l’âge adulte, ce que corroborerait le tableau inachevé de Liv peint par sa mère puis celui de Maia ; la mère ayant deviné ce point de bascule garde une trace de sa fille encore enfant/inachevée puis de cette « autre » en devenir… ?

Bon j’arrête là, vous voyez que le roman est complexe et que chacun pourra s’en faire sa version s’il s’engage dans cette lecture, difficile, mais riche en possibilités.

« Je ne peux pourtant pas être absolument certaine de la teneur de ce dont je fus témoin ce soir-là. J’étais encore un peu embrumée quand je me levai et allai à la fenêtre, or tout ce qui se passa ensuite semble contredire ma version des faits – néanmoins je vis ce que je vis. Je n’imaginai rien de tout ça et je ne suis pas folle. Je le croirais volontiers, si je le pouvais, car ce serait l’explication, pour ainsi dire, d’une chose par ailleurs impossible à expliquer. Je vis ce que je vis, cette nuit-là, de même que je vis ce que je vis plus tard, quand la huldra vint prendre sa dernière victime, mais j’ai beau essayer de trouver une explication, je n’y arrive pas. C’est impossible. »

John Burnside L’Eté des noyés Editions Métailié – 321 pages –

John Burnside L’Eté des noyés Editions Métailié – 321 pages –

Traduit de l’anglais (Ecosse) par Catherine Richard

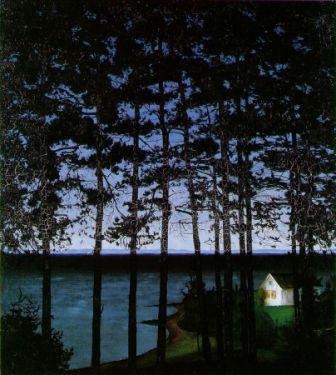

« C’était une huile de Harald Sohlberg, représentant une petite maison au bord de la mer, une hytte blanche isolée… (…) L’étiquette, sur le mur, donnait le nom et la date de l’œuvre en norvégien, Et Hus Ved Kysten (1907) puis la traduction – La Maison du pêcheur (1907) -, qui n’était pas exacte, quoique assez proche. » [p.205]

03/08/2018 | Lien permanent

Le grand dilemme des livres à conserver ou à donner

Dans un billet précédent j’ai longuement pleuré sur l’obligation par manque de place de faire du nettoyage dans ma bibliothèque. Un millier d’ouvrages devaient déguerpir pour laisser les autres, tout aussi nombreux, respirer un peu.

Il fallait donc faire des choix douloureux, celui-ci je le garde, celui-là je m’en sépare. Avant de me lancer dans ce tri, tout me semblait simple, tous les grands classiques de la littérature mondiale garderaient leur place au chaud chez moi : Alexandre Dumas, Jules Verne, Balzac, pour ne citer que quelques-uns des nôtres pas avare de production, on leur ajoutera les Russes, Dostoïevski, Gogol, Tourgueniev par exemple, des Américains aussi comme tous mes Philip Roth, Jim Harrison… et des Japonais comme Mishima, Tanizaki et autres du même calibre. Bien sûr il y a d’autres nations et pleins d’autres écrivains, donc une palanquée de bouquins à conserver, indubitablement.

Jusque là tout était sous contrôle. C’est après que ça a commencé à déraper, sans aucune logique objective et sans qu’aujourd’hui que les dés ont été jetés, j’en comprenne mes choix. Je n’ai pas de regrets, mais je n’ai rien compris à ce qui s’est passé.

Je ne vais retenir qu’un seul exemple, le plus caractéristique peut-être. J’ai donné tous mes polars de Ed McBain mais j’ai conservé farouchement ( !) mes trois Roger L. Simon (Le Canard laqué, Le Grand soir, Cul-sec) dans leur édition originale et colorée des années 70 chez Alta éditions.

Et là, j’ai compris. En théorie – le pays où la vie est facile – je devais conserver les bons romans des bons écrivains, et inversement me débarrasser des mauvais livres ou des bouquins quelconques. J’avais oublié un critère, le facteur X : un livre, ce n’est pas que le plaisir qu’on en retire à sa lecture, ce sont aussi tous les évènements extérieurs, à priori sans rapport, qui nous ont fait aimer ces livres. Entrent alors en jeu, les souvenirs qui s’y rattachent. Pourquoi avais-je acheté ce livre ? Qui me l’avait conseillé ? A quel intérêt d’alors me liait-il ? Des évènements intimes dont on ne mesure pas l’importance au moment où on lit ces ouvrages mais quand cinquante ans plus tard on les ravive, je vous garantis que la qualité intrinsèque du bouquin a beaucoup moins de poids dans votre choix de conservation ou de séparation !

J’ai désormais l’esprit tranquille, je sais que ceux qui sont partis devaient partir et que ceux qui sont restés le sont pour de bonnes raisons : soit grâce à leur qualité littéraire, soit par la trace intime toute personnelle qui me relie à eux. Le groupe s’est rétréci, ne reste que la famille, l’essentiel.

30/10/2021 | Lien permanent | Commentaires (10)

Paul Bowles à Paris

Paul Bowles (1910-1999) est un compositeur, écrivain, et voyageur américain. Il passa la majeure partie de sa vie au Maroc. De son nom complet Paul Frederic Bowles, il naquit le 30 décembre 1910 dans le Queens à New York. Très jeune sa mère lui fit lecture d'œuvres d'Edgar Allan Poe et il apprit la musique dès sept ans. Par la suite, il étudia à l'université de Virginie. En 1929, il abandonna ses études pour faire son premier voyage à Paris. En 1931, lors d'un autre séjour en France, il s'agrégea au cercle littéraire et artistique de Gertrude Stein et, sur son conseil, se rendit pour la première fois à Tanger en compagnie de son ami et professeur de musique, le compositeur Aaron Copland. Il retourna en Afrique du Nord dès l'année suivante, voyageant dans d'autres régions du Maroc, du Sahara et de l'Algérie.

Paul Bowles (1910-1999) est un compositeur, écrivain, et voyageur américain. Il passa la majeure partie de sa vie au Maroc. De son nom complet Paul Frederic Bowles, il naquit le 30 décembre 1910 dans le Queens à New York. Très jeune sa mère lui fit lecture d'œuvres d'Edgar Allan Poe et il apprit la musique dès sept ans. Par la suite, il étudia à l'université de Virginie. En 1929, il abandonna ses études pour faire son premier voyage à Paris. En 1931, lors d'un autre séjour en France, il s'agrégea au cercle littéraire et artistique de Gertrude Stein et, sur son conseil, se rendit pour la première fois à Tanger en compagnie de son ami et professeur de musique, le compositeur Aaron Copland. Il retourna en Afrique du Nord dès l'année suivante, voyageant dans d'autres régions du Maroc, du Sahara et de l'Algérie.

Paul Bowles est indissociable du Maroc, en 1947 il partit s'établir définitivement à Tanger, où Jane Auer – épousée en 1938 leur vraie vie commune ne dura que quelques mois, chacun étant davantage porté vers des personnes de son propre sexe mais un attachement profond les liera jusqu’à la mort de celle-ci - vint le rejoindre en 1949. Le couple devint rapidement incontournable dans le milieu des Européens et Américains établis dans la ville. Ils y reçurent la visite de figures littéraires éminentes, parmi lesquelles Truman Capote, Tennessee Williams et Gore Vidal qui furent suivis, au cours des années 1950, par les auteurs de la Beat Generation, Allen Ginsberg et William S. Burroughs.

À partir de son installation au Maroc, Bowles se consacra à l'écriture de romans, de nouvelles et de récits de voyages. Son œuvre n’est pas importante en quantité, 4 ou 5 romans dont le fameux Un thé au Sahara (1949) l’histoire finissant mal, de trois américains qui voyagent sans but dans le désert nord-africain et cherchent là un remède à leurs maux existentiels. Pour la petite histoire le bouquin sera adapté au cinéma en 1990 par Bernardo Bertolucci, film dans lequel la narration fut confiée à Paul Bowles lui-même.

Après la mort de Jane Bowles en 1973 à Malaga (Espagne), Bowles continua de vivre à Tanger, écrivant et recevant ses visiteurs dans son modeste appartement. Paul Bowles mourut d'un arrêt cardiaque à l'hôpital italien de Tanger le 18 novembre 1999, à l'âge de 88 ans. Le lendemain, le New York Times publia une nécrologie occupant une page entière. Bien qu'ayant résidé au Maroc pendant 52 ans, Bowles fut inhumé à Lakemont (New York) à proximité de ses parents et grands-parents.

Si l’écrivain consacra sa vie à l’Afrique du Nord, ses premières amours furent pour Paris comme il l’écrit dans Mémoires d’un nomade : "Tous les mois, quand j'achetais le nouveau numéro [du magazine littéraire Transition], j'avais l'illusion d'être à Paris, car l'atmosphère de la ville, telle qu'elle apparaissait à la lecture de ces pages, correspondait tout à fait à l'image que je m'en faisais : celle d'une métropole où les gens sont à la fois désespérés et sophistiqués, cyniques et fanatiquement passionnés par les idées. Paris était l'épicentre de l'existence ; je sentais son rayonnement quand je me tournais vers l'Est, comme un musulman reçoit la lumière de La Mecque, et je savais qu'un jour, avec un peu de chance, j'irais là-bas pour visiter les lieux sacrés." Sa première satisfaction littéraire sera d’ailleurs de voir publier deux de ses textes d’inspiration surréaliste en 1928 par la revue Transition éditée entre 1927 et 1938.

Le 27 avril 1929, sans prévenir sa famille, il part pour l’Europe. Il arrive à Paris, où il devient standardiste au New York Herald puis travaille dans une banque de la place Vendôme. Il vit quelque temps à l’hôtel Daunou, au-dessus du Harry’s bar, au 5 rue Daunou. Ses amis français le font aussi voyager à travers toute la France avant qu’il ne retourne à New York le 24 juillet 1929.

Lorsque il revient à Paris le 10 avril 1931, un de ses premiers gestes est de se présenter 27 rue de Fleurus, chez Gertrude Stein qui l’appelait « Freddie ». Une plaque près de la porte d’entrée signale qu’habita ici entre 1903 et 1938 la poétesse, écrivain, dramaturge et féministe américaine qui passa la majeure partie de sa vie en France et fut un catalyseur dans le développement de la littérature et de l'art moderne. Par sa collection personnelle et par ses livres, elle contribua à la diffusion du cubisme et plus particulièrement de l'œuvre de Picasso, de Matisse et de Cézanne. Celle-ci, ainsi que Aaron Copland, parraine son entrée en musique et en littérature. Paul Bowles fait alors connaissance avec Ezra Pound et Jean Cocteau. C’est Gertrude Stein qui, ayant déjà vécu trois étés à Tanger, lui conseille d’aller y passer ses vacances, ce qu’il fait entre août et novembre 1931, conquis pour toujours.

Pour l’heure, il emménage en 1931 dans un studio, au dernier étage du 17 quai Voltaire donnant sur la Seine, qu’il partage avec son ami Harry Dunham et compose des sonates. Il est un compositeur reconnu avant d’être un écrivain connu. L’année suivante il déménagera vers l’avenue de la Bourdonnais puis à Montmartre.

Ordre d’apparence : rue Daunou – rue de Fleurus – quai Voltaire

Sources: Wikipedia - The Authorized Paul Bowles Web Site – Photos: Le Bouquineur

02/03/2014 | Lien permanent

Paul Auster à Paris

L’écrivain américain Paul Auster né en 1947, résida à Paris quand il était jeune. Arrivé dans la capitale en début d’année 1971 et reparti à l’automne 1973, il vécut successivement à trois adresses différentes. Des lieux sur lesquels je me suis rendu.

L’écrivain américain Paul Auster né en 1947, résida à Paris quand il était jeune. Arrivé dans la capitale en début d’année 1971 et reparti à l’automne 1973, il vécut successivement à trois adresses différentes. Des lieux sur lesquels je me suis rendu.

Il habita d’abord au 3 rue Jacques-Mawas, dans le quinzième arrondissement, une petite rue en cul-de-sac parallèle à la rue de la Convention, située entre les stations de métro Boucicaut et Convention. « Encore un deux-pièces avec une cuisine où l’on peut s’asseoir, au troisième étage d’un bâtiment qui en comporte six. » Paul Auster avait alors 24 ans, il avait rompu avec son amie mais ils étaient en train de se rabibocher et il venait de trouver ce logement meublé, attendant son retour à Paris vers avril. « Un endroit propre, plein de lumière, pas trop cher et équipé d’un piano. » Un nid parfait pour redonner une chance à leur couple, car excellente pianiste, ce signe du hasard ne pouvait être qu’heureux. C’est aussi là que Paul Auster a failli mourir étouffé par une arrête de poisson, coincée au fond de sa gorge, ne devant la vie qu’à l’adroite intervention d’un médecin de garde de nuit à l’hôpital Boucicaut, tout proche.

La seconde adresse se situe au 2 rue du Louvre dans le premier arrondissement. Là, je me dois de préciser aux futurs pèlerins désirant se rendre sur les lieux, que l’adresse n’existe plus en tant que telle. La rue du Louvre est une rue qui du temps où l’écrivain y résida, partait de la Seine puis coupait perpendiculairement la rue de Rivoli pour remonter vers le nord de Paris. Aujourd’hui, le tronçon entre Seine et rue de Rivoli, où se trouve le numéro 2, porte le nom de rue de l’Amiral de Coligny et la rue du Louvre débute par le numéro 10 ! Une curiosité urbaine qui déroutera aisément.

Paul Auster y habite une chambre de bonne au dernier étage d’un immeuble de six. « Ta chambre se trouvait au fond, et quand tu regardais par la fenêtre tu voyais une gargouille jaillissant du clocher de l’église à côté, Saint-Germain-l’Auxerrois… » A gauche le Louvre, à droite les Halles et au loin Montmartre. Le logement le plus étroit où il a jamais vécu. « Un lit étroit, un bureau minuscule avec sa chaise à dossier droit, un lavabo et, près du lit, une autre chaise droite sur laquelle tu posais la plaque électrique chauffante et l’unique casserole que tu possédais. » Bien entendu les toilettes sont au fond du couloir. L’écrivain n’a pas un sou et il habite là, grâce à la générosité d’amis qui lui prêtent cette chambre de bonne, tandis qu’eux logent dans un appartement du premier étage. Il y vit seul, son couple s’étant à nouveau brisé, elle partie en Irlande. Paul Auster aurait pu ressentir la tragédie de vivre dans le dénuement le plus total, la solitude compensée par la recherche de prostituées, pourtant « tu as même trouvé stimulant de découvrir que tu étais capable de subsister avec presque rien et que, du moment que tu pouvais écrire, ta façon de vivre ou ton lieu de vie n’avaient pas d’importance. »

Sa dernière adresse sera au 29 rue Descartes, dans le cinquième arrondissement, non loin de la station de métro Cardinal-Lemoine. Dans un immeuble de six étages, il logera au troisième, un deux-pièces avec cuisine, « sans aucun doute l’endroit le plus plaisant que tu aies occupé à Paris », même la concierge était aimable. Grâce à des travaux en free-lance bien payés il pouvait désormais signer un bail et cerise sur le gâteau, son amie était revenue d’Irlande, prête à retenter une vie de couple avec lui.

Le pécule s’épuisant, le couple quittera Paris à la fin de l’été 1973, mais avant de retourner aux Etats-Unis, ils auront la charge de veiller sur une propriété du Var entre septembre 1973 et mai 1974 en l’absence des propriétaires. Mais ceci est une autre histoire…

Source des photos : Le Bouquineur – Les textes entre guillemets sont tirés de Chronique d’hiver de Paul Auster.

06/07/2013 | Lien permanent

Les bouquinistes à Paris

Dans son merveilleux livre de 1932, Le piéton de Paris, Léon-Paul Fargue qui déambule dans la capitale consacre un chapitre aux quais de la Seine. Entre autres attraits, il constate que les lieux sont occupés par deux sortes de population, les clochards et défavorisés pratiquant de petits métiers comme tondeurs de chiens et glaneurs de charbon qu’on trouve sur les berges au ras du fleuve, tandis qu’au-dessus il y a les bouquinistes.

« Je tiens les bouquinistes pour les êtres les plus délicieux que l’on puisse rencontrer, et, sans doute, participent-ils avec élégance et discrétion à ce renom d’intelligence dont se peut glorifier Paris. Le pays du livre d’occasion a ses frontières aussi. Il va du quai d’Orsay au Jardin des Plantes, sur la rive gauche, et de la Samar comme on dit, au Châtelet, sur la rive droite. »

Les bouquinistes ont pignon sur fleuve depuis 1607 c'est-à-dire l’époque où fut construit le Pont Neuf. D’abord colporteurs ils commencent à s’y installer avec leurs boîtes de rangement. Ces fameuses boîtes vertes en bois qui restent à demeure sur les parapets quand la « boutique » est fermée. N’est pas bouquiniste qui veut et la profession est très strictement encadrée et réglementée. Les boîtes sont limitées à quatre par vendeur et trois doivent être obligatoirement consacrées à la vente de livres, la dernière pouvant proposer gravures, cartes postales et bibelots pour touristes. Leurs dimensions sont de deux mètres de long et soixante quinze centimètres de profondeur, le vert étant leur couleur obligatoire.

Le règlement impose la présence du bouquiniste au moins quatre jours par semaine quelques soient les conditions météo. Les bouquinistes sont aujourd’hui près de 217 d’après un chiffre d’octobre dernier, répartis sur les trois kilomètres de quais qui vont du pont Marie au quai du Louvre pour la rive droite et du quai de la Tournelle au quai Voltaire pour la rive gauche. Ils sont déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992. Le mot « bouquiniste » vient du flamand « boeckjîn » qui signifie « petit livre ».

N’allez pas croire que le métier de bouquiniste soit un boulot de glandeur, outre le fait qu’il s’agit d’un métier de plein air avec ses aléas, qu’ils doivent se débrouiller pour les vicissitudes liées aux contraintes physiologiques, leur métier les accapare à plein temps. « Et le plus surprenant est qu’aucun d’eux n’ait d’autre métier. Où trouveraient-ils, d’ailleurs, le temps d’être chauffeurs ou détectives privés ? Un bouquiniste tenu de connaître son Histoire, ses textes, ses dates, ses éditeurs, aussi bien sinon mieux qu’un libraire, n’a pas trop de toute sa journée pour bien faire ce qu’il fait. » Néanmoins un métier qui attire, puisque la mairie de Paris dénombre près de deux cents candidats sur ses listes d’attente pour le cas où une boîte se libère et que de nombreuses villes étrangères comme Ottawa, Pékin etc. nous ont copié ce concept.

Source photo : Le Bouquineur

17/11/2012 | Lien permanent

Ronsard à Surgères

C’est au Pays d’Aunis en Charente-Maritime et plus particulièrement à Surgères que j’ai passé une semaine fort agréable cet été. La petite ville n’a pas un charme particulièrement remarquable, mais elle représente plutôt bien pour moi, le terme « provincial ». Et je l’écris comme un compliment. Vacancier pour quelques jours je me garderai bien de porter un jugement catégorique, mais j’y ai ressenti un calme et une douceur de vivre enviable. Les vents marins venant de l’Atlantique tout proche ne doivent pas être étrangers à ce climat général agréable.

Je ne sais pas si aux alentours de 1578 les conditions de vie y étaient aussi douces mais en tout cas il en est un, Ronsard pour ne pas le citer, qui prisa certainement l’endroit puisqu’il y rencontra Hélène de Fonsèque (1546-1618) qui deviendra sa muse et l’inspirera pour l’écriture de nombreux poèmes. Revenons sur cette histoire d’amour…

La reine Catherinede Médicis serait à l’origine de la rencontre entre le poète et la belle Hélène.Pierre de Ronsard (1524-1585) est alors quinquagénaire, assombri par le déclin physique et l’amoindrissement de son prestige quand il fait la connaissance d’Hélène, figure en vue de la cour royale où elle faisait partie des filles d’honneur de la reine. Le « prince des poètes et poète des princes » s'éprend de cette séduisante jeune femme et en fait sa muse. Durant sept longues années il lui voue une véritable passion et lui consacre une œuvre importante. Inconsolable de la perte de son fiancé tué durant la troisième guerre de religion, jamais Hélène ne répondra à cet amour. On pourrait imaginer qu’instruit par Pétrarque, « La loi d’amour est dure, mais tout injuste qu’elle soit, il faut néanmoins la subir », notre poète se soit évité des souffrances mais Ronsard n’était qu’un homme comme vous et moi.

L’amoureux éconduit dédiera à la belle ses Sonnets pour Hélène. L’un de ses plus fameux débute ainsi « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle / Assise au coin du feu, dévidant et filant / Direz chantant mes vers en vous émerveillant / Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle..." L’amant s’avoue vaincu, n’ayant pu trouver le cœur de son adorée, il tente une ultime manœuvre, il s’adresse à sa raison non sans laisser passer une pique vacharde pour lui rappeler qu’un jour, elle sera moins belle car devenue âgée. « Vous serez au foyer une vieille accroupie / Regrettant mon amour et votre fier dédain / Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain / Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »

Du décor de ces amours inaboutis il ne reste de nos jours à Surgères que l’église romane Notre-Dame, située dans l’enceinte du château médiéval disparu. Ancienne propriété de La Rochefoucauld (XVIIe) il a hébergé Louis XIII et Richelieu. L’enceinte date du XVIe siècle et s’étend sur 600 mètres, ponctuée d’une vingtaine de tours ; à l’intérieur, des bâtiments seigneuriaux du XVIIIe construits avec les pierres des anciens édifices.

Source des photos : Le Bouquineur

31/10/2012 | Lien permanent

Antoine Blondin à Paris

Antoine Blondin (1922-1991) est un écrivain français, romancier et journaliste. Fils de la poétesse Germaine Blondin et d’un père correcteur d’imprimerie, il est un brillant sujet à l'école, collectionnant les prix et les récompenses. Après des études aux Lycée Louis-le-Grand à Paris et Corneille à Rouen, il obtient à la Sorbonne une licence en lettres.

Antoine Blondin (1922-1991) est un écrivain français, romancier et journaliste. Fils de la poétesse Germaine Blondin et d’un père correcteur d’imprimerie, il est un brillant sujet à l'école, collectionnant les prix et les récompenses. Après des études aux Lycée Louis-le-Grand à Paris et Corneille à Rouen, il obtient à la Sorbonne une licence en lettres.

Sous l'Occupation, il est envoyé en Allemagne dans le cadre du Service du travail obligatoire (STO), qui lui inspire L'Europe buissonnière (1949). Avec ce premier roman, il capte l'attention d'auteurs comme Marcel Aymé et Roger Nimier qui lui accordent aussitôt leur amitié. D'autres romans suivent (Les Enfants du bon Dieu, L'Humeur vagabonde), qui confirment son talent de plume et la singularité de son style. Il est aussi lié au mouvement littéraire des Hussards.

Journaliste engagé, Antoine Blondin collabore à de nombreux journaux et notamment à la presse de droite et même d'extrême droite (nul n’est parfait…), puis à de nombreuses revues ou journaux de tous bords, le plus souvent pour des critiques artistiques ou littéraires. Journaliste sportif également, il est l'auteur de nombreux articles parus notamment dans le journal L'Equipe. Il suit pour ce journal vingt-sept éditions du Tour de France et sept Jeux Olympiques. Ses chroniques sur le Tour de France ont contribué à forger la légende de l'épreuve phare du sport cycliste.

Buvant souvent plus que de raison, Blondin a évoqué la passion de l'alcool dans Un singe en hiver (1959) - qu'Henri Verneuil a adapté pour le cinéma sous le même titre, avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo- et il a marqué le quartier de Saint-Germain-des-Prés de ses frasques (voir son roman autobiographique Monsieur Jadis ou L'Ecole du soir).

« L’appartement, ouvert sur la Seine et le Louvre, qu’il habitait au quatrième étage du 33 quai Voltaire, était le contraire de celui où je l’avais connu. Là, tout n’était que liberté et harmonie » se souvient Roland Laudenbach, son ami par ailleurs fondateur des éditions de la Table Ronde. Logement où il emménage en 1934 avec sa famille, lieu où locataires et visiteurs y cultivent « l’indulgence, la littérature et la gastronomie » mais situation singulière puisque le père, lui, vit dans une chambre de bonne et n’en descend qu’à l’heure des repas ! Entre un père rarement présent et une mère souvent absente, prise par ses activités intellectuelles et son travail à Radio Luxembourg où elle lit des poèmes chaque matin, Antoine dira plus tard qu’il est le fils de deux célibataires.

« Je continue d’habiter les ruines d’un palais sur le quai Voltaire où j’ai connu autrefois un bonheur baroque entre mes parents et mes amis. (…) Des tracas d’huissier ont condamné les fenêtres ouvertes sur la Seine, me reléguant en passager clandestin dans une arrière chambre encombrée de papiers où la poussière s’est accumulée sans que je fasse rien pour la secouer » écrira-t-il dans Monsieur Jadis.

En 1983 Antoine Blondin est atteint d’un hématome intracérébral qui le diminue gravement, autant physiquement qu’intellectuellement. Il n’écrit quasiment plus et le 7 juin 1991, il décède d’un cancer du poumon à son domicile du 72 rue Mazarine, dans le VIème arrondissement, à quelques centaines de mètres du quai Voltaire…

Photos : Le Bouquineur Sources : Wikipédia - « Antoine Blondin » La Table Ronde (2011) – « Promenades littéraires dans Paris » de Gilles Schlesser (2017) –

14/07/2017 | Lien permanent