Rechercher : les marches de l'amérique

Lance Weller : Les Marches de l’Amérique

Lance Weller, né en 1965 dans l'Etat de Washington, est l’auteur de plusieurs nouvelles qui lui ont valu diverses récompenses littéraires. Après un excellent premier roman, Wilderness, publié en 2012, son second opus, Les Marches de l’Amérique vient tout juste de paraître.

Lance Weller, né en 1965 dans l'Etat de Washington, est l’auteur de plusieurs nouvelles qui lui ont valu diverses récompenses littéraires. Après un excellent premier roman, Wilderness, publié en 2012, son second opus, Les Marches de l’Amérique vient tout juste de paraître.

Le précédent roman de l’écrivain se déroulait durant la Guerre de Sécession, celui-ci s’achève à cette époque. Pigsmeat et Tom se sont connus enfants, bien des années plus tard leurs routes se croisent à nouveau et force leur est de constater qu’ils n’ont pas eu la vie facile, épaves ambulantes aux mains tachées du sang d’hommes qu’ils ont tués, au grand désespoir de Pigsmeat conscient d’avoir « à passer le reste de ma pauvre existence à errer en compagnie de Tom. De celle qui a fait de moi un homme sans but dans la vie et qui n’est d’aucune utilité à personne. » Tom devenu un tueur et à la personnalité étrange, porte aussi le poids du parricide. Tous deux vont se lancer dans un ultime défi, aider Flora à se venger : esclave métisse prostituée par son maître, elle veut rapatrier au Mexique le corps du fils de son tyran, conservé dans un cercueil rempli de sel.

La période couverte par l’intrigue s’étend de 1815 à 1864, nous y croiserons des Indiens hostiles et des Noirs esclaves, des personnages fictifs évidemment mais bien réels aussi comme James Kirker ou Friedrich Wislizenus, il sera question du conflit entre Mexique et Texas et plus largement de la naissance des Etats-Unis, avec comme un léger écho avec la situation actuelle entre ces deux pays. Roman relativement dense donc, servant de décors au destin des trois personnages principaux que nous suivons, séparément puis lors de leur parcours commun, sans que la trame narrative s’attache à la chronologie des évènements.

L’écriture est très belle, emprunte de lyrisme parfois. Mais on retiendra particulièrement l’accumulation de scènes très cinématographiques, grandioses car dramatiques et d’images saisissantes de dureté. D’un point de vue technique, on notera que l’écrivain s’interdit tout suspense, n’hésitant pas au contraire, à plusieurs reprises, à annoncer au lecteur ce qui va se passer dans le futur lointain ; j’ai d’abord pensé que cela nuisait au potentiel émotionnel du roman mais en fait ça le renforce, le lecteur sait comment tout cela va finir et du coup, les actes des personnages n’en prennent que plus de poids.

Si vous avez lu le précédent roman de Lance Weller, vous retrouverez ici des traits communs : le chien, la Guerre de Sécession, des scènes très fortes, un récit non linéaire et un voyage ultime. Une nouvelle fois, Weller nous offre un très bon roman. Un livre sur le sens à donner à la vie, ou comme le prophétise Tom, « Je crois que les choses vont commencer à mal tourner avant qu’on ait fait la moitié du chemin. – C’est ce que tu penses vraiment ? lui demanda Flora. (…) Alors, pourquoi essayer ? demanda-t-elle. »

« Tom baissa la tête. Il était très fatigué et la douleur résonnait à l’intérieur de son crâne. Il regarda Pigsmeat, Pigsmeat le regarda à son tour. A voir l’expression qu’ils arboraient tous deux, on aurait dit qu’ils venaient de se mettre d’accord sur autre chose qu’un campement. Comme s’ils avaient négocié un plan d’action, un mode de vie, une façon de se débrouiller qui les ferait poursuivre leur chemin ensemble aussi longtemps que Tom vivrait. »

Lance Weller Les Marches de l’Amérique Gallmeister – 355 pages –

Lance Weller Les Marches de l’Amérique Gallmeister – 355 pages –

Traduit de l’américain par François Happe

20/03/2017 | Lien permanent

Joan Didion : L’Amérique

Joan Didion née en 1934 à Sacramento n’était pas très connue en France jusqu’à ces dernières années malgré son talent reconnu aux Etats-Unis, mais ce livre va certainement la faire sortir de son anonymat chez nous.

Joan Didion née en 1934 à Sacramento n’était pas très connue en France jusqu’à ces dernières années malgré son talent reconnu aux Etats-Unis, mais ce livre va certainement la faire sortir de son anonymat chez nous.

Il ne s’agit pas d’un roman, d’ailleurs le sous-titre imprimé sur la couverture est « chroniques » et dans ce genre littéraire, Joan Didion est un maître. A travers une dizaine de textes écrits entre 1960 et 1980, un recueil de reportages, elle nous raconte son Amérique. Car si nous plongeons avec délice dans le San Francisco hippie de 1967 ou si nous rencontrons John Wayne, c’est par le prisme de l’œil de Joan Didion, une Joan Didion flirtant avec ses problèmes psychologiques « Je me fais l’effet d’une somnambule, sensible uniquement à l’étoffe dont sont faits les mauvais rêves ». Les portraits, les réflexions sur l’époque et les lieux qu’elle fréquente sont empreints de cynisme mais néanmoins d’une cruelle lucidité. Les Doors, le groupe de rock, les Black Panthers, la « famille » Manson qui massacre Sharon Tate la femme de Roman Polanski, le meurtre d’une joggeuse dans Central Park à New York, autant de reportages et de regards sur une Amérique qui est en pleine mutation.

Un beau livre, très réaliste, écrit à la première personne, par une écrivaine jamais dupe des évènements qu’elle observe avec acuité, sachant prendre immédiatement le recul nécessaire à l’analyse. J’ai maintenant très envie d’explorer rapidement sa bibliographie.

« Rien de très grave ne pouvait arriver dans le rêve, rien qu’un homme ne pût affronter. Et pourtant. La voilà qui arriva, la rumeur, et au bout d’un moment les grands titres. « J’ai eu la peau du Grand C », annonça John Wayne, à la manière de John Wayne, traitant ces cellules renégates comme n’importe quel autre renégat, et pourtant nous sentions tous que l’issue de cet affrontement-là était pour une fois imprévisible, que c’était le seul et unique duel que Wayne risquait de perdre. »

Joan Didion L’Amérique (Chroniques) chez Grasset

Joan Didion L’Amérique (Chroniques) chez Grasset

12/10/2012 | Lien permanent

Joseph Incardona : Stella et l’Amérique

Joseph Incardona, né en 1969 à Lausanne de mère suisse et de père sicilien, est un écrivain, scénariste et réalisateur suisse. Il est l'auteur de romans, de scénarios pour le théâtre, le cinéma et la bande dessinée, ainsi que réalisateur de cinéma. Stella et l’Amérique, son nouveau roman, vient de paraître.

Joseph Incardona, né en 1969 à Lausanne de mère suisse et de père sicilien, est un écrivain, scénariste et réalisateur suisse. Il est l'auteur de romans, de scénarios pour le théâtre, le cinéma et la bande dessinée, ainsi que réalisateur de cinéma. Stella et l’Amérique, son nouveau roman, vient de paraître.

De la Géorgie au Nevada en passant par la Floride, car « l’Amérique, comme chacun sait, est grande. C’est ce qu’on aime, d’ailleurs, cette idée que la liberté est là-bas ». Stella Thibodeaux, dix-neuf ans, est une prostituée itinérante à bord de son van au sein d’un groupe de forains, où les vieux Santa Muerte et Tarzan, lui servent de famille. Elle, c’est la voyante, lui, son amour de quatre-vingt-douze ans, « Quand Santa et son homme s’enlaçaient, on entendait leurs os s’entrechoquer ».

Stella se découvre un don, elle guérit aveugles, paraplégiques et autres handicapés, en pratiquant le sexe avec eux ! De vrais miracles. Quand l’information parvient aux oreilles du pape Simon II, il y a d’abord la joie, une sainte viendrait donner de l’éclat à sa boutique, mais une sainte qui serait une putain, ça la foutrait mal. Seule solution, en faire une martyre et ça c’est le boulot des frères Bronski, tueurs à gages impitoyables…

Dire qu’on s’amuse énormément à cette lecture, n’est rien dire.

Tous les personnages de ce roman sont extravagants et sont lâchés dans la nature par l’écrivain dans une folle équipée, les Bronski chargés de retrouver et éliminer Stella, elle-même aidée par le Père Brown (James Brown !) ex-militaire des services spéciaux, Luis Molina un journaliste d’un canard local qui veut faire un reportage sur la donzelle dans l’espoir de décrocher le Pulitzer et d’autres pas piqués des hannetons.

Le roman est court donc ça ne traine pas, les références sont nombreuses, littéraires et cinématographiques, déjanté comme dans un film des frères Cohen et violent car les morts s’empilent (ah ! ah !) comme dans un Tarentino.

C’est très bien écrit avec des incursion de l’auteur dans son propre texte (« C’est pour un tel moment de grâce que je suis né en Verseau. Et pour le dire, que je suis devenu écrivain. »). Incardona utilise tous les clichés du roman américain de genre, poursuite à travers le pays, bars et motels, bikers, tueurs à gages etc. Et que dire du nom attribué à ses personnages, James Brown ou Robert Smith (musique), Tarzan (BD)…

Néanmoins, derrière cette abondance d’humour et de burlesque, il y a l’amour pur donné par Stella aux plus démunis, aux plus affreux, l’amour et l’espoir qu’elle distribue modestement autour d’elle. Une vraie sainte : « Votre ennemi, ce n’est pas moi, c’est la liberté, c’est la délivrance par l’Amour de toutes vos hypocrisies et de vos convenances, c’est vos péchés et vos règles, la religion mère de la psychanalyse et de la possession des âmes. »

Un très bon roman.

« Et lorsque Stella ouvrit la porte de son camping-car, ils étaient déjà là à l’attendre. Ils soulevèrent leur peine, leurs visages lourds d’espérance maintenant qu’elle était apparue. Des hommes. Meurtris, diminués, laids. Qui voulaient vivre sans le poids honteux de la dégradation qui leur refusait la condition élémentaire d’un corps en bonne santé. Une douzaine d’hommes, phtisiques, paraplégiques, aveugles, diversement malades ou handicapés. (…) Stella résista à l’envie de refermer la porte, de les laisser croupir dans l’enfer qui était leur corps. Il lui fallut plus que du courage, il lui fallut de la bravoure. Que pouvait-elle faire d’autre, sinon les prendre, chacun dans leur douleur, et les aimer ? »

Joseph Incardona Stella et l’Amérique Editions Finitude - 224 pages -

Joseph Incardona Stella et l’Amérique Editions Finitude - 224 pages -

15/04/2024 | Lien permanent | Commentaires (2)

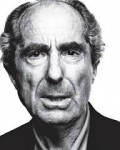

Philip Roth : Le Complot contre l’Amérique

Philip Roth est né le 19 mars 1933 à Newark, dans le New Jersey, son œuvre couronnée de multiple prix en fait l’un des plus grands écrivains américains contemporains. Aujourd’hui il vit dans le Connecticut et en octobre 2012 il a déclaré à la presse qu’il arrêtait d’écrire. Le Complot contre l’Amérique est paru en 2004.

Philip Roth est né le 19 mars 1933 à Newark, dans le New Jersey, son œuvre couronnée de multiple prix en fait l’un des plus grands écrivains américains contemporains. Aujourd’hui il vit dans le Connecticut et en octobre 2012 il a déclaré à la presse qu’il arrêtait d’écrire. Le Complot contre l’Amérique est paru en 2004.

Le roman se déroule aux Etats-Unis, entre 1940 et 1942, le président Franklin Delano Roosevelt n’est pas réélu battu par Charles Lindbergh le célèbre aviateur. Or Lindbergh est un sympathisant du régime nazi et il a basé sa campagne électorale principalement sur le refus de voir l’Amérique s’engager dans le conflit qui fait rage en Europe et aussi sur un antisémitisme rampant. Dès qu’il est élu, son premier geste politique consiste à conclure avec Hitler un pacte de non-agression. Le récit nous est narré par un certain Philip Roth, un gamin de neuf ans, âge qu’avait l’écrivain à cette époque, né dans une famille juive de Newark dans le New Jersey.

Roman de fiction historique, ou plus précisément uchronie, c'est-à-dire reconstruction historique d’évènements fictifs, d’après un point de départ historique. Et c’est toute la beauté de la chose car le vrai et le faux se mêlent avec une maestria effrayante. Les acteurs politiques ont réellement existé, leurs propos ont bien été tenus, ce sont les bases historiques avérées mais à partir de ces faits, l’écrivain fait diverger le sens de l’Histoire par des extrapolations qui lui sont propres. On voit comment un pays démocratique peut pencher vers la face noire de l’histoire, lentement mais sûrement, au point que de nombreux juifs ne verront pas venir la menace, même un rabbin aura ses entrées à la Maison Blanche. Au sein de la famille Roth, les avis divergent et seul le père (et la mère) s’opposera farouchement, du début à la fin, aux idées véhiculées par Lindbergh, abandonnant leurs emplois « pour faire échec au plan du gouvernement et nous protéger contre le subterfuge antisémite qu’il voyait (…) dans la loi de peuplement 42.» Rumeurs infondées, théories des complots, émeutes raciales, premiers pogroms et morts violentes, la mécanique infernale est connue mais elle fonctionne toujours. Un bouquin sidérant autant qu’inquiétant, car s’il y a invention de l’auteur, elle est terriblement crédible. Et même la fin, car il fallait bien qu’il y en ait une, en forme d’hommage à la démocratie américaine, tient la route. Mais je vous laisserai la découvrir.

Un excellent roman, complètement atypique dans l’œuvre de Philip Roth. Ceux qui n’aiment pas l’écrivain peuvent lire ce bouquin, ils n’y trouveront pas ce qui leur déplait ailleurs (j’imagine le sexe, les pleurnicheries hypocondriaques, les tracas de l’âge etc.) quant aux amateurs de Philip Roth, comme moi, ils y verront une autre facette du talent qu’on savait immense, de l’écrivain… même si, avis très personnel, je préfère l’autre Roth.

Dans un long post-scriptum, l’auteur a l’intelligence de nous fournir toutes les clefs historiques réelles, ce qui évite les longues recherches fastidieuses que je prévoyais de faire afin de vérifier certains points.

« Ce fut mon frère qui, une fois au lit ce soir-là, m’expliqua pourquoi mon père était sorti de ses gonds au point de dire des gros mots devant ses enfants. Cette joyeuse terrasse à l’ambiance familiale, en plein centre-ville, était une guinguette bavaroise, établissement qui n’était pas sans lien avec le Bund germano-américain, lequel n’était pas sans lien avec Hitler, Hitler qui, inutile de me le dire, avait tous les liens possibles avec les persécutions contre les Juifs. Cette ivresse de l’antisémitisme… voilà donc, me dis-je, ce qu’ils buvaient de si bon cœur sur leur terrasse, ce jour-là, comme les nazis sous toutes les latitudes, des litres et des litres d’antisémitisme, remède à tous les maux. »

Philip Roth Le Complot contre l’Amérique Folio – 557 pages –

Philip Roth Le Complot contre l’Amérique Folio – 557 pages –

Traduit de l’américain par Josée Kamoun

25/04/2015 | Lien permanent | Commentaires (4)

Christian Garcin : Les Oiseaux morts de l’Amérique

Christian Garcin est né en 1959 à Marseille. Jusqu'au début des années 2000 il a exercé diverses activités professionnelles, comme guide-interprète, accompagnateur de voyages ou enseignant de lettres au collège. Un premier ouvrage en 1992, son œuvre se réparti entre recueils de nouvelles, de poèmes, d'essais sur la peinture et la littérature, de carnets de voyages, de quelques ouvrages en littérature jeunesse et une grosse dizaine de romans comme Les Oiseaux morts de l’Amérique qui vient de paraître.

Christian Garcin est né en 1959 à Marseille. Jusqu'au début des années 2000 il a exercé diverses activités professionnelles, comme guide-interprète, accompagnateur de voyages ou enseignant de lettres au collège. Un premier ouvrage en 1992, son œuvre se réparti entre recueils de nouvelles, de poèmes, d'essais sur la peinture et la littérature, de carnets de voyages, de quelques ouvrages en littérature jeunesse et une grosse dizaine de romans comme Les Oiseaux morts de l’Amérique qui vient de paraître.

A Las Vegas, loin de son univers pailleté et clinquant, des hommes vivent de rien dans les tunnels des canaux des égouts de la ville. Parmi eux, trois vétérans de l’armée. Hoyt Stapleton, le plus âgé, septuagénaire, a fait le Vietnam, taciturne il parle peu à ses deux plus jeunes compagnons, Matthew McMulligan et Steven Myers, qui eux ont fait l’Irak. Et tous ont en commun les séquelles du choc post-traumatique causé par la guerre. Pour échapper à sa condition, Hoyt a une recette, il voyage dans le temps…

De prime abord, le début du roman évoque l’univers de Philip K. Dick. Mondes parallèles, paradoxe de Fermi, théories prise de tête… Hoyt voyage dans le temps, il a vu le futur et c’est tellement horrible que désormais il préfère explorer les temps anciens. Stop ! Fausse piste ! Et c’est toute l’inventivité de Christian Garcin qu’il faut louer, car sous couvert de soit disant voyages dans le futur ou le passé, genre machine à explorer le temps, la métaphore cache un travail de réflexion sur la mémoire.

Raconté comme de vraies expéditions dans le passé, Hoyt revient chez lui à l’époque où il était enfant au début des années ‘50, se regarde agir, épie sa mère et revit des évènements de ses jeunes années. Ces visions l’amènent à s’interroger, ses souvenirs sont-ils le reflet de ce qui s’est réellement passé ou, ce passé qu’il revisite est-il le vrai ou bien celui que sa mémoire veut lui faire croire ? Lentement des vérités qu’il croyait avérées vont se diluer pour devenir autres. Enfin, ses « voyages » vont finalement le transporter jusqu’à ses années Vietnam, et là l’écrivain réussit quelques pages d’une intensité dramatique particulièrement dure qui vont faire exploser les digues de la mémoire de Hoyt, une révélation terrible qui le laissera pantelant mais rasséréné.

Un bien beau roman, où le calme du vieil homme est très bien servi par l’écriture bienveillante et mélancolique de l’écrivain. Le lecteur qui ne peut que se prendre d’amitié pour Hoyt, le suit avec une curiosité mêlée d’inquiétude, appréciant au passage les références littéraires et poétiques distillées au gré des lectures du héros.

« C’était le début de mai. Depuis un mois Hoyt se bornait à visiter le printemps 1950 et avait cessé toute incursion dans le futur. Il y était allé si souvent. Et où qu’il se rendît, quels que soient le siècle ou l’année, c’était toujours la même désolation : catastrophes écologiques, humanitaires, nucléaires, populations déportées, parquées, guerres technologiques incessantes, violences urbaines, renforcement des lois sécuritaires, paysages dévastés, zones urbaines saccagées, inégalités toujours plus criantes, crispations des identités, obscurantisme religieux (…). Il ne voulait plus voir ça. »

Christian Garcin Les Oiseaux morts de l’Amérique Actes Sud – 216 pages –

Christian Garcin Les Oiseaux morts de l’Amérique Actes Sud – 216 pages –

03/04/2018 | Lien permanent | Commentaires (2)

John Buchan : Les 39 marches

John Buchan (1875-1940) est un homme d'Etat britannique. Il a été le quinzième gouverneur général du Canada, de 1935 à 1940. Egalement avocat, il est surtout connu comme éditeur et auteur de romans d'espionnage, dont le plus célèbre demeure Les 39 Marches paru en 1915, le premier du cycle de cinq romans avec Richard Hannay en héros de la série.

John Buchan (1875-1940) est un homme d'Etat britannique. Il a été le quinzième gouverneur général du Canada, de 1935 à 1940. Egalement avocat, il est surtout connu comme éditeur et auteur de romans d'espionnage, dont le plus célèbre demeure Les 39 Marches paru en 1915, le premier du cycle de cinq romans avec Richard Hannay en héros de la série.

Vous connaissez tous le célèbre film d’Alfred Hitchcock (1935) mais qui a lu le roman dont il est tiré ? En général je ne lis jamais les livres après avoir tant aimé les films qui en sont l’adaptation, si j’ai ouvert celui-ci, c’est par le plus grand des hasards, tombé sous mes yeux à l’instant où je venais de finir un roman.

Richard Hannay, ancien ingénieur des mines en Afrique du Sud où il a amassé un gentil pécule, revenu depuis peu à Londres, vit tranquillement de ses rentes. Trop tranquillement à son goût pour cet homme d’action. Aussi, quand un de ses voisins qu’il ne connait pas, le sollicite brusquement pour lui demander de l’aide, se déclarant en danger de mort car il détient un épouvantable secret, passée l’incrédulité, il accepte y voyant de quoi rompre sa vie monotone. Richard Hannay ne prendra réellement conscience de la situation dans laquelle il s’est plongé que lorsqu’il découvrira quelques jours plus tard le cadavre poignardé de son voisin, dans son propre appartement… !

Dès lors, le roman n’est plus qu’une longue course-poursuite, de Londres à l’Ecosse, Hannay est poursuivi d’un côté par la police le soupçonnant d’être l’auteur du crime, de l’autre par ceux qui ont tué le voisin et pensent que Hannay connait aussi leur secret. Ce secret relève de l’espionnage, une organisation criminelle internationale, La Pierre Noire, a pour objectif de déclencher la guerre en Europe en assassinant un politique Grec devant venir à Londres d’ici vingt jours pour une conférence. Richard Hannay n’a donc que ce laps de temps pour sauver sa vie et découvrir ce que sont « Les Trente-Neuf Marches ».

Dire que l’intrigue est nébuleuse, serait peu dire !

Qu’importe, je me suis beaucoup amusé à lire en deux grandes lampées ce très court roman mené à un train d’enfer. Déguisements, petit carnet noir plein d’informations codées, coups de chance invraisemblables pour notre héros, naïveté des personnages, situations improbables pour ne pas dire abracadabrantes, facilités utilisées par l’écrivain pour mettre bout à bout les éléments de son scénario. On croit lire une histoire de Tintin et comme dans la bande dessinée, ici pas de femmes !

Un bouquin à lire au second degré, on l’engloutit cul-sec et on le range, souriant de ces quelques moments de bonheur naïf. Donc recommandé pour le plaisir des lectures simples.

« J’étais dans le bain – cela, au moins, c’était sûr et certain. Si j’avais eu l’ombre d’un doute sur la véracité du récit de Scudder, ce doute se serait dissipé : la preuve, hélas ! gisait sous cette nappe. Les hommes qui savaient qu’il savait ce qu’il savait l’avaient retrouvé, et avaient pris le meilleur moyen de le réduire au silence. Mais il avait vécu chez moi pendant quatre jours, et ses ennemis devaient bien supposer qu’il s’était confié à moi. Ce serait donc à mon tour d’être supprimé ; cette nuit peut-être, ou demain, ou après-demain, mais de toute façon, mon compte était bon. »

John Buchan Les 39 marches J’ai Lu – 156 pages –

John Buchan Les 39 marches J’ai Lu – 156 pages –

Traduit de l’anglais par Magdeleine Paz

06/05/2021 | Lien permanent | Commentaires (2)

Bernard Ollivier : Longue marche

Bernard Ollivier est un journaliste et écrivain né en 1938 dans la Manche. Après une carrière de journaliste politique et économique, à la retraite et veuf, il décide de se consacrer à l'écriture et de marcher jusqu'à Saint Jacques de Compostelle avant d’entreprendre une longue marche sur la Route de la Soie. Comme écrivain, il publie des nouvelles dont un recueil sur les sans domicile fixe, des romans policiers, mais aussi des récits de ses voyages. Le succès de ses ouvrages lui permet de fonder plus tard l'association Seuil pour la réinsertion par la marche des jeunes en difficulté.

Bernard Ollivier est un journaliste et écrivain né en 1938 dans la Manche. Après une carrière de journaliste politique et économique, à la retraite et veuf, il décide de se consacrer à l'écriture et de marcher jusqu'à Saint Jacques de Compostelle avant d’entreprendre une longue marche sur la Route de la Soie. Comme écrivain, il publie des nouvelles dont un recueil sur les sans domicile fixe, des romans policiers, mais aussi des récits de ses voyages. Le succès de ses ouvrages lui permet de fonder plus tard l'association Seuil pour la réinsertion par la marche des jeunes en difficulté.

Longue Marche est un récit en trois volumes, relatant son voyage de 12 000 kilomètres à pied sur la Route de la Soie, d’Istanbul à Xian en Chine. Le premier tome abordé aujourd’hui, sous-titré Traverser l’Anatolie est paru en 2000. Il est consacré au trajet effectué entre Istanbul en Turquie, jusqu’à la frontière avec l’Iran.

J’avais découvert l’auteur en 2009 avec son délicieux Aventures en Loire où il s’était aventuré sur le fleuve en canoë, alors qu’il n’en n’avait jamais fait de sa vie ! Je le retrouve avec plaisir pour ce récit exclusivement pédestre qui fait lever les yeux au ciel quand on suit sur la carte, la distance qu’il prévoit de parcourir à pied. En trois fois, certes, mais pédibus quand même.

Ce qui m’a le plus frappé en le lisant, c’est la différence de ton entre Aventures en Loire datant de 2009 et Longue Marche paru en 2000. Près de dix ans qui font toute la différence. Le récit le plus ancien trahit la situation morale de l’écrivain, il entre dans la retraite et elle lui pèse déjà, homme d’action il lui faut très rapidement trouver un sens à sa nouvelle vie, d’autant qu’il la passera seul, devenu veuf. Quand souvent les récits de marche appuient sur l’aspect quasi zen de l’entreprise, Bernard Ollivier avoue, « La difficulté pour moi n’est pas de marcher mais de m’arrêter » ou bien quand exténué « Le bon sens voudrait que je ne fasse rien. Mais ça, je ne sais pas. » La marche sera donc une thérapie destinée à le sauver de ses propres démons, plus qu’une randonnée sportive et culturelle. Et il s’y applique avec fougue pour ne pas dire obstination un peu bornée – si j’ose – quand deux ou trois fois, obligé par les circonstances à faire quelques kilomètres en voiture pour s’éloigner en hâte d’une zone, il mettra un point d’honneur à y revenir plus tard pour refaire le trajet à pied !

Le périple en Turquie s’avère riche en péripéties. Le marcheur est considéré avec un étonnement curieux par les autochtones qui l’assaillent de questions ou l’invitent, presque de force, à boire un thé ici, partager un repas là. Bernard Ollivier loge souvent chez l’habitant, car sa route ne passe que par de petits villages, nous découvrons alors les mœurs indigènes dans les contrées régies par l’Islam où l’hospitalité n’est pas un vain mot. Pour autant la route n’est pas un long ruban tranquille, trois fois il sera confronté à des voleurs potentiels et le récit devient angoissant. Mais c’est aussi la période où la Turquie se débat avec le PKK, Le Parti des travailleurs du Kurdistan formé en 1978 par Abdullah Öcalan (dans l’ouvrage, l’auteur l’orthographie Odjalan, ce qui trouble le lecteur) une organisation armée se présentant comme un mouvement de guérilla, dont le leader incarcéré se prépare à être jugé. Le voyageur pédestre et suspect aux yeux des militaires sera l’objet de brimades et ennuis désagréables. Mais ce ne sera pas tout, il y aura un ou deux fous furieux croisés en pleine campagne, sans oublier les terribles kangals, énormes chiens de berger gardant les troupeaux.

Comme souvent, l’ennemi le plus dangereux est celui de l’intérieur. En l’occurrence, les boyaux du pèlerin ! Alors qu’il n’est plus qu’à une journée de marche de la frontière avec l’Iran, une dysenterie amibienne le cloue au lit et il sera rapatrié vers la France. Mais déjà il envisage son prochain voyage, bien décidé à le reprendre là exactement où il s’est arrêté. Borné, je vous l’avais dit !

« Il faudrait donc que je marche moins longtemps, moins au soleil, moins sous la pluie. Dans la marche à pied, nul ne peut tricher. L’engagement est total. Je suis seul porteur de mon corps, de mon sac-mémoire, sac-pharmacie, sac-vêtements, sac-victuailles, sac-lit. Toute erreur se paie, tout de suite ou demain. Je marche seul et ne peut compter sur rien ni personne. Je suis isolé par la langue, par ma carte mal fichue, par le chemin que j’ai choisi. »

Bernard Ollivier Longue marche (1- Traverser l’Anatolie) Phébus

Bernard Ollivier Longue marche (1- Traverser l’Anatolie) Phébus

22/12/2013 | Lien permanent | Commentaires (2)

Bernard Ollivier : Longue marche (Vers Samarcande)

Bernard Ollivier est un journaliste et écrivain né en 1938 dans la Manche. Après une carrière de journaliste politique et économique, à la retraite et veuf, il décide de se consacrer à l'écriture et de marcher jusqu'à Saint Jacques de Compostelle avant d’entreprendre une longue marche sur la Route de la Soie. Comme écrivain, il publie des nouvelles dont un recueil sur les sans domicile fixe, des romans policiers, mais aussi des récits de ses voyages. Le succès de ses ouvrages lui permet de fonder plus tard l'association Seuil pour la réinsertion par la marche des jeunes en difficulté.

Bernard Ollivier est un journaliste et écrivain né en 1938 dans la Manche. Après une carrière de journaliste politique et économique, à la retraite et veuf, il décide de se consacrer à l'écriture et de marcher jusqu'à Saint Jacques de Compostelle avant d’entreprendre une longue marche sur la Route de la Soie. Comme écrivain, il publie des nouvelles dont un recueil sur les sans domicile fixe, des romans policiers, mais aussi des récits de ses voyages. Le succès de ses ouvrages lui permet de fonder plus tard l'association Seuil pour la réinsertion par la marche des jeunes en difficulté.

Longue Marche est un récit en trois volumes, relatant son voyage de 12 000 kilomètres à pied sur la Route de la Soie, d’Istanbul à Xian en Chine. Le premier tome était consacré au trajet effectué entre Istanbul en Turquie, jusqu’à la frontière avec l’Iran. Le second paru en 2001, se poursuit de l’Iran jusqu’à Samarcande en Ouzbékistan, en passant par le Turkménistan, c’est-à-dire sur près de 2100 kilomètres.

Comme prévu par l’écrivain à la fin de son premier parcours, ce second voyage reprend la route à l’endroit même où il l’avait abandonnée l’an passé, terrassé par la dysenterie. Si le ton du premier bouquin m’avait semblé révéler un certain désespoir moral de l’auteur (récemment veuf et à la retraite), ici Bernard Ollivier a retrouvé une écriture enjouée et il s’embarque dans l’aventure avec des précautions (un GPS) ou des résolutions tirées de son expérience précédente qu’il aura bien du mal à tenir néanmoins, comme faire des étapes plus courtes mais qui au fil de la marche pourront parfois atteindre 50 kilomètres ! N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’une randonnée dans le bocage normand, mais d’un périple sous le soleil, avec la traversée de deux déserts et des températures tournant entre trente et cinquante degrés selon les endroits.

Bientôt il devra se fabriquer une petite carriole pour se faciliter le transport de son sac à dos mais surtout de ses provisions d’eau, buvant parfois dix ou quinze litres par jour « sans aller pisser ». Il lui faudra mater ses peurs à l’entrée des déserts, « peuplés de petits animaux aussi sympathiques à fréquenter que cobras, scorpions et tarentules ».

Mais le voyage est surtout fait de rencontres. De sympathiques, quand dans chaque village tout le monde veut l’inviter à boire le thé ou loger pour la nuit, en échange du récit de ses aventures, de désagréables quand on cherche à le voler ou l’escroquer. Ou de carrément risquées quand il doit se colleter (trop souvent) avec policiers ou douaniers abusant de leur petit pouvoir pour lui pourrir la vie avec des contrôles sans fin dans le but de lui soutirer des bakchichs. Bernard Ollivier n’est pas du genre à pleurer sur son sort, les accueils chaleureux sont une fête, les désagréments une simple péripétie lissée par le récit.

L’écrivain voyageur, ou plutôt l’inverse pour être exact, ne s’appesantit pas sur les précisions historiques, il en donne juste assez pour nous éclairer mais ne noie pas le lecteur sous les références culturelles, Bernard Ollivier n’est pas Patrick Leigh Fermor. Par contre il détaille la vie quotidienne des habitants des pays traversés, les boîtes aux lettres grises à Tabriz en Iran destinées aux courriers de dénonciations à la police, l’opium et l’héroïne, les femmes et le tchador dans la république des mollahs…

Bientôt le marcheur approche de Samarcande – qui n’a jamais rêvé à l’évocation de ce nom ? – il avoue être fatigué (il aura perdu douze kilos) mais surtout par la solitude, quatre mois sans avoir pu discuter réellement avec des gens parlant sa propre langue, du coup il « marche comme un fou, pressé de finir. » Pressé d’en terminer mais envisageant déjà son dernier voyage qui devrait aussi être le plus difficile, pour rallier la Chine. A suivre…

« Quand j’arrive à Hemmet Abad, ils sont une dizaine assis en rond sur des caisses de plastique. Un roumi dans ce village éloigné des grands axes est un événement qui va alimenter les discussions de ce soir, de la semaine et sans doute du mois. Pas question de laisser passer une telle occasion. On se précipite pour m’offrir un siège-caisse, on m’allège de mon sac, on s’empresse d’aller me chercher une boisson fraîche. Curieuse comme une pie, la jeunesse débarque à vélo, s’informe d’un mot, et sprinte à l’autre bout du village pour porter la nouvelle : il y a un Anglais (pour les Iraniens, tous les étrangers sont des Ingilésé) devant chez l’épicier. Nous étions dix, nous sommes promptement cinquante »

Bernard Ollivier Longue marche (2- Vers Samarcande) Phébus

Bernard Ollivier Longue marche (2- Vers Samarcande) Phébus

27/01/2014 | Lien permanent | Commentaires (3)

Bernard Ollivier : Longue marche (Le Vent des steppes)

Bernard Ollivier est un journaliste et écrivain né en 1938 dans la Manche. Après une carrière de journaliste politique et économique, à la retraite et veuf, il décide de se consacrer à l'écriture et de marcher jusqu'à Saint Jacques de Compostelle avant d’entreprendre une longue marche sur la Route de la Soie. Comme écrivain, il publie des nouvelles dont un recueil sur les sans domicile fixe, des romans policiers, mais aussi des récits de ses voyages. Le succès de ses ouvrages lui permet de fonder plus tard l'association Seuil pour la réinsertion par la marche des jeunes en difficulté.

Bernard Ollivier est un journaliste et écrivain né en 1938 dans la Manche. Après une carrière de journaliste politique et économique, à la retraite et veuf, il décide de se consacrer à l'écriture et de marcher jusqu'à Saint Jacques de Compostelle avant d’entreprendre une longue marche sur la Route de la Soie. Comme écrivain, il publie des nouvelles dont un recueil sur les sans domicile fixe, des romans policiers, mais aussi des récits de ses voyages. Le succès de ses ouvrages lui permet de fonder plus tard l'association Seuil pour la réinsertion par la marche des jeunes en difficulté.

Longue Marche est un récit en trois volumes, relatant son voyage de 12 000 kilomètres à pied sur la Route de la Soie, d’Istanbul à Xian en Chine. Le premier tome était consacré au trajet effectué entre Istanbul en Turquie, jusqu’à la frontière avec l’Iran. Le second paru en 2001, se poursuit de l’Iran jusqu’à Samarcande en Ouzbékistan, en passant par le Turkménistan, c’est-à-dire sur près de 2100 kilomètres. Et voici le dernier volet de cette incroyable aventure, paru en 2003, qui emmène Bernard Ollivier et nous dans son sillage, de Samarcande jusqu’à sa destination finale, Xian en Chine.

Des plateaux du Pamir (3200m) aux déserts du Taklamakan ou de Gobi, quand on suit son parcours sur les cartes insérées dans l’ouvrage – que serait un livre de voyage sans cartes ?- on a le vertige devant l’ampleur de la tâche qui l’attend et qu’il accomplira. Si l’homme est modeste, il peut se targuer néanmoins d’être « en deux milles ans d’histoire, le seul homme qui ait accomplit intégralement, seul et à pied, la route de la Soie. » Arriver à pied par la Chine, il fallait le faire effectivement !

Car cet ultime trajet se déroule principalement en Chine où il crapahute durant 4500 km, soit le tiers du parcourt total. Si jusqu’alors depuis son départ de Turquie, grosso modo, quelques soient les pays traversés, les gens étaient aimables et accueillants (tradition musulmane), les Chinois vont s’avérer beaucoup moins aimables avec les Longs nez (étrangers occidentaux). Il lui sera beaucoup plus difficile de loger chez l’habitant, partout on cherchera à l’arnaquer avec des prix gonflés, résultat de la longue situation politique du pays recroquevillé sur lui-même d’abord, puis du mot d’ordre de Deng Xiaoping (1904-1997) « Enrichissez-vous ! » Ce n’est, le plus souvent, que lorsqu’il croisera des chinois musulmans, qu’il retrouvera la tradition des accueils chaleureux pour les voyageurs dans son genre. Mais avec l’inconvénient suprême de ne pas parler un mot de Chinois, alors qu’il avait emmagasiné quelques notions des langues utilisées par les autochtones des pays traversés précédemment, d’où un ressenti de solitude particulièrement éprouvant.

Un périple en demi-teinte donc, ponctué aussi d’incidents en tout genre, une grosse araignée dans sa tente, un cadavre momifié laissé depuis un an dans un fossé sans que quiconque ne s’en émeuve et toujours ces sempiternelles complications administratives aboutissant à des situations complètement ubuesques lors des passages de frontières ou contrôles policiers.

Conséquence, Ollivier avoue avoir hâte d’en finir et confronté à la problématique des visas qui imposent des temps de passages stricts et contraignants, l’homme pressé conforté par ces alibis traverse un peu la Chine à la vitesse maximum autorisée par ses mollets. Un bémol à cette trilogie baladeuse pour le lecteur, qui lui confortablement installé dans son fauteuil, aurait aimé traînasser un peu au pied de la Grande Muraille… Au bout du compte, Bernard Ollivier s’interroge encore sur le sens de cette longue marche, sans y trouver une explication particulièrement convaincante. Mais après tout, pourquoi devrait-il toujours y avoir des explications à nos actes ?

« Pour les toilettes, on a prévu grand et il y a six places, c’est-à-dire six trous dans une dalle de béton. Deux sont déjà occupés par des garçons qui fument une cigarette et devisent tranquillement comme s’ils étaient au salon. Je choisis le quatrième trou, peu soucieux de convivialité en ce lieu. Mais à peine suis-je accroupi qu’une meute d’adolescents vient prendre possession de l’espace, en face, à ma droite et à ma gauche. A quoi peut bien ressembler un Occidental déféquant ? Et les longs nez ont-ils un seul appendice long ou bien en ont-ils deux ? »

Bernard Ollivier : Longue marche (3- Le Vent des steppes) Phébus

Bernard Ollivier : Longue marche (3- Le Vent des steppes) Phébus

03/02/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)

Saul Bellow : Les Aventures d’Augie March

Saul Bellow (1915-2005) est un écrivain canadien-américain fils d'immigrés juifs-russes, élevé à l'école de la rue mais universitaire de carrière, notamment à Chicago. Saul Bellow a obtenu trois fois le National Book Award, pour Les Aventures d'Augie March (1953), Herzog (1964) et La Planète de Mr. Sammler (1969). Il reçut le prix international de littérature en 1965 et le prix Nobel de littérature en 1976. Cinq fois divorcé, l’écrivain vivait entre le Vermont et Boston, remarié à une ex-étudiante de trente ans sa cadette, lorsqu'il décède en 2005. Les Aventures d’Augie March vient d’être réédité en poche, dans sa dernière traduction.

Saul Bellow (1915-2005) est un écrivain canadien-américain fils d'immigrés juifs-russes, élevé à l'école de la rue mais universitaire de carrière, notamment à Chicago. Saul Bellow a obtenu trois fois le National Book Award, pour Les Aventures d'Augie March (1953), Herzog (1964) et La Planète de Mr. Sammler (1969). Il reçut le prix international de littérature en 1965 et le prix Nobel de littérature en 1976. Cinq fois divorcé, l’écrivain vivait entre le Vermont et Boston, remarié à une ex-étudiante de trente ans sa cadette, lorsqu'il décède en 2005. Les Aventures d’Augie March vient d’être réédité en poche, dans sa dernière traduction.

Augie March, le narrateur, est né dans une famille juive émigrée à Chicago, avant la Dépression. Sa mère est pauvre et perd lentement la vue, son plus jeune frère George est attardé mental tandis que son frère aîné, Simon, bourré d’ambition, veut devenir riche le plus vite possible. Tous vivent sous la férule de Grandma Lausch, hantée par les souvenirs de son Ukraine, « fripée comme un vieux sac en papier, une autocrate, implacable et jésuitique, un vieux rapace de Bolchevik aux serres acérées… »

Le titre du roman dit bien ce dont il s’agit puisque des aventures, Augie va en connaitre en faisant de multiples petits boulots, croiser le chemin de quantité de gens, hommes et femmes, de conditions sociales différentes, quitter Chicago pour voyager jusqu’au Mexique, connaître plusieurs amours, se marier, embarquer pour l’Europe en guerre mais faire naufrage et revenir à Windy City. Nous accompagnons Augie durant de nombreuses années, côtoyant des petits gangsters, des millionnaires, des syndicalistes, des filles de famille dont l’une s’est mise en tête de chasser l’iguane avec un aigle, et même nous croiserons le chemin de Trotski au Mexique ! Tout ceci n’est qu’un mince aperçu du contenu romanesque de l’ouvrage.

Roman initiatique ou plus précisément d’éducation, Augie cherche désespérément à donner un sens à sa vie. Si pour son frère Simon, réussite et fric sont le moteur de ses actions, pour notre héros il n’en est pas du tout de même. Au contraire, même, au plus grand dam de son frère qui le lui reprochera sans arrêt. Toutes les expériences et rencontres seront prétextes pour notre héros à analyser les comportements des uns et des autres, répondre ou non à leurs sollicitudes et tenter de mener sa barque à sa convenance, libre de toutes contraintes, car ce qu’il veut en définitive, c’est « avoir une belle vie, ce qui passait en premier. »

Je sors de ce roman, étourdi et étonné, car 900 pages, il faut les engloutir (surtout pour moi qui déteste les longs romans, comme je l’ai dit maintes fois ici) ! Oui le bouquin est trop long, deux cents pages de plus ou de moins, ne feraient aucun différence ; mais pour autant, je me suis laissé emporté par cette vague – sans hauts ni bas très marqués, à part une scène ou deux -, sans que je me sois passionné véritablement pour le sort d’Augie mais sans pouvoir non plus lâcher ce foutu roman qui dès que l’envie m’en venait, me retenait tout autant. Certainement doit-il tout à son écriture, simple en apparence mais efficace.

« Mais la dureté d’une ville comme Chicago offre un avantage : on ne se berce pas d’illusions. Alors que dans les grandes capitales du monde, on a quelque raison de penser que l’espèce humaine est très différente. Toute cette antique culture et toutes ces magnifiques œuvres d’art exposées au public, des œuvres de Michel-Ange et de Christopher Wren, et toutes ces cérémonies, comme celle du salut au drapeau sur la place de la Horse Guard’s Parade ou l’enterrement d’un grand homme au Panthéon à Paris. On regarde ces merveilles et on se dit que la barbarie appartient au passé. C’est ce qu’on croit. »

Saul Bellow Les Aventures d’Augie March Folio – 899 pages –

Saul Bellow Les Aventures d’Augie March Folio – 899 pages –

Nouvelle traduction de l’américain par Michel Lederer

16/12/2016 | Lien permanent