Rechercher : suaudeau le français

Craig Davidson: Cataract City

Craig Davidson, né en 1976 à Toronto, est un écrivain canadien anglophone. Il vit à Calgary, en Alberta. Son premier recueil de nouvelles, paru en 2006 en français sous le titre Un goût de rouille et d'os, a été adapté au cinéma par le réalisateur français Jacques Audiard en 2012. Son troisième ouvrage, Cataract City, est sorti il y a quelques mois.

Craig Davidson, né en 1976 à Toronto, est un écrivain canadien anglophone. Il vit à Calgary, en Alberta. Son premier recueil de nouvelles, paru en 2006 en français sous le titre Un goût de rouille et d'os, a été adapté au cinéma par le réalisateur français Jacques Audiard en 2012. Son troisième ouvrage, Cataract City, est sorti il y a quelques mois.

Duncan Diggs et Owen Stuckey ont grandi à Niagara Falls, surnommée par ses habitants Cataract City, petite ville ouvrière à la frontière du Canada et des États-Unis. Ils se sont promis de quitter ce lieu sans avenir où l’on n’a d’autre choix que de travailler à l’usine ou de vivoter de trafics et de paris. Tandis que le premier, obligé de renoncer à une brillante carrière de basketteur, s’engage dans la police, le second collectionne les mauvaises fréquentations et sort de huit années de prison quand le roman débute.

Si vous aimez les romans où les personnages semblent vivre sous vos yeux en chair et en os, vous allez être gâtés ! Ah ! Ah ! Ah ! Parce qu’on a l’impression à lire Craig Davidson qu’il s’est déniché un créneau original ( ?) dans lequel il se vautre avec volupté, l’étalage des corps en souffrance, des os fracturés, des plaies sanguinolentes, des gnons et des moignons, des cicatrices sur la peau, j’en passe et des meilleurs.

Le roman est fait de présent et passé en flashbacks parfois désarçonnant, le tout reconstituant la vie d’Owen et Duncan, de l’époque de leurs huit ans, copains de rue, jusqu’à l’âge d’homme. Enfants ils ont été « enlevés » en forêt durant trois jours par leur idole, un catcheur pas vraiment méchant mais bien allumé et usé, ce qui nous vaut les premières scènes de souffrance, ici dans les milieux du catch (on pense au Mickey Rourke du film The Wrestler), puis le parcourt du combattant type commando pour s’échapper de la forêt-marécage, sauf que ce sont des gamins.

C’est un peu une des facilités du scénario, plonger nos deux héros dans des environnements divers mais tous sujets parfaits pour que Craig Davidson expose son obsession : il y aura donc après le catch, les courses de chiens, les combats de boxe minables (là on pense à Ragging Bull de Martin Scorcèse), les thanatopracteurs des Pompes funèbres etc. et j’y ai vu des passages barbants. Même si globalement, le roman est plutôt réussi, on hésite souvent entre bien et mauvais. Par exemple la construction, allie la très banale alternance de chapitres dressant le portrait d’Owen ou de Duncan avec des ellipses ou des retours en arrière qui déstabilisent avec bonheur le lecteur. Ou bien la très longue séquence finale avec Owen et Duncan alors adultes, une course poursuite avec un gros méchant, dans la neige et la glace, en forêt au bord du fleuve - ce qui boucle avec le début du roman et leur enlèvement – elle tient le lecteur en haleine mais les exagérations des blessures et souffrances éprouvées agacent en même temps.

Il y aussi du bon, le personnage puissant d’Edwina qui passera d’Owen à Duncan puis quittera la ville, « Elle est partie sans s’arrêter. Elle a réussi le seul truc que, malgré tous les rêves, tous les projets, je n’avais pu me résoudre à faire : quitter Cataract City. » Quant au fond du roman, l’amitié virile, les destinées, l’amour, il est gentiment traité sans soulever un enthousiasme notable. L’écriture est fluide, le rythme enlevé, ça se lit très bien. Le début et la fin (malgré les outrances déjà dénoncées) du bouquin sont très bien aussi.

J’ai dit précédemment que le roman était globalement réussi, je ne vais pas changer d’opinion maintenant. Mais ne m’en demandez pas plus non plus.

« J’ai reculé en lui jetant une série de gauches et droites bien sèches. D’un direct fulgurant, je lui ai ouvert la peau au-dessus de l’œil gauche. Le sang a coulé autour de l’orbite avant de se répandre sur le bord de la mâchoire. Le gars s’est palpé le visage, étalant son sang sur son cou, et il a frappé. Il m’a atteint à l’épaule – plus une gifle qu’un coup de poing, mais j’étais tout de même ébranlé. Je me suis redressé et, du même élan, je lui ai balancé le mien dans le nez. En se cassant, le cartilage a craqué comme la pointe d’une banane pas mûre. »

Craig Davidson Cataract City Albin Michel – 484 pages –

Craig Davidson Cataract City Albin Michel – 484 pages –

Traduit de l’anglais (Canada) par Jean-Luc Piningre

02/12/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)

Henri Bosco : Le Sanglier

Fernand Marius Bosco, dit Henri Bosco (1888-1976) est un romancier français issu d'une famille Provençale dont les origines les mieux identifiées se trouvent près de Gènes. Pensionnaire au lycée d'Avignon, il poursuit en parallèle pendant huit ans des études de musique au Conservatoire de la ville. Bosco obtient, en 1909, sa licence de lettres et son diplôme d'études supérieures à l'université de Grenoble. Devenu musicien de talent, il occupe ses loisirs à jouer et même écrire de la musique. Pendant la Grande Guerre de 1914-18 il fait campagne en Macédoine et en Grèce, puis la paix revenue, il passera dix ans à Naples à l’Institut Français avant de partir en 1931 au Maroc comme professeur de lycée à Rabat. C’est d’ailleurs au Maroc qu’il écrira le plus gros de son œuvre. Publié en 1937, L’Âne culotte, lui vaut l’intérêt du public et Le Mas Théotime lui offrira le Prix Renaudot en 1948. Revenu en France en 1955, il partage sa vie entre Nice, où il décèdera et Lourmarin souvent cité dans ses romans. Le Sanglier, son premier vrai roman, date de 1932.

Fernand Marius Bosco, dit Henri Bosco (1888-1976) est un romancier français issu d'une famille Provençale dont les origines les mieux identifiées se trouvent près de Gènes. Pensionnaire au lycée d'Avignon, il poursuit en parallèle pendant huit ans des études de musique au Conservatoire de la ville. Bosco obtient, en 1909, sa licence de lettres et son diplôme d'études supérieures à l'université de Grenoble. Devenu musicien de talent, il occupe ses loisirs à jouer et même écrire de la musique. Pendant la Grande Guerre de 1914-18 il fait campagne en Macédoine et en Grèce, puis la paix revenue, il passera dix ans à Naples à l’Institut Français avant de partir en 1931 au Maroc comme professeur de lycée à Rabat. C’est d’ailleurs au Maroc qu’il écrira le plus gros de son œuvre. Publié en 1937, L’Âne culotte, lui vaut l’intérêt du public et Le Mas Théotime lui offrira le Prix Renaudot en 1948. Revenu en France en 1955, il partage sa vie entre Nice, où il décèdera et Lourmarin souvent cité dans ses romans. Le Sanglier, son premier vrai roman, date de 1932.

René, le narrateur et peintre amateur, vient régulièrement passer ses vacances depuis six ans dans un bastidon perdu au cœur du Lubéron, « … avec l’espoir inavoué qu’un jour des figures vivantes sortiraient de cette montagne immense et si douloureusement solitaire. » Il y retrouve la vieille Titoune qui lui sert de servante quelques heures par jour ou encore Firmin, un taiseux qui braconne dans le maquis. Pourtant cette année les choses ne se passent pas comme d’habitude, la Titoune épuisée et étrangement anxieuse doit laisser sa place à une gamine de quinze ans, Marie-Claire. Firmin lui aussi parait taire un secret et tous s’intéresse de près au fusil de René. Le mystère diffus qui pèse sur les lieux et les acteurs « Car j’avais peur. Je n’ignorais que j’avais peur » avoue le narrateur, s’épaissit quand poussé par Firmin, René va se retrouver embarqué dans une aventure énigmatique et risquée au cœur de la montagne où vivent secrètement un énorme sanglier accompagné d’un colosse, une bande de gitans de passage et une très inquiétante jeune femme en noir…

Un livre magique écrit par un écrivain qui me ravit au plus haut point à chaque fois que j’ouvre l’un de ses romans. Tout me plait là-dedans ! L’écriture, tout d’abord, simple dans les mots et parfaitement rythmée dans ses phrases longues en bouche, sans pour autant être pénalisée par un aspect daté qui serait bien naturel pour un bouquin datant des années trente. Les décors qu’on ne peut oublier, ce Lubéron superbe que nombre d’entre nous avons certainement fréquenté durant des vacances (contrairement aux lieux - similaires d’une certaine manière -, chers à nos écrivains américains de Nature Writing). Nature sauvage et vierge encore de présence humaine à cette époque, ce qui permet à l’écrivain d’y inclure un élément essentiel faisant tout le charme de son roman, la part de mystère émanant de la montagne proche, ses roches et ses taillis où tout peut s’y cacher, de l’orage qui frappe ; des « présences » non identifiées qui rôdent et même entrent dans la maison de René à son insu.

Tout le roman repose sur cette ambiance doucement mystérieuse, ces personnages et cette bête dont on ne saura finalement jamais rien (et c’est mieux ainsi). Scènes d’attente, le chasseur guettant sa proie ou bien l’inverse ; scènes d’action avec des courses éperdues à travers les chemins de caillasses, les ronces et la rocaille sous le sombre manteau de la nuit qui tombe et le souffle de la mort aux trousses.

« Le parfum se déplaça. De l’angle de la porte qu’il occupait d’abord, il marcha vers la table, puis s’éloigna vers la fenêtre et s’arrêta comme si l’on cherchait à tâtons. Il y eut un nouvel arrêt qui dura un siècle. Ensuite l’odeur s’avança vers moi le long du mur. A mesure qu’elle s’approchait, un effluve de chair sauvage se dégageait de cette colonne de senteurs en marche. Je le perçus qui tout à coup s’immobilisait, à la tête du lit. Il me dominait de toute sa hauteur, sans bouger. Je ne respirais plus, j’attendais. Rien. »

Henri Bosco Le Sanglier Folio - 260 pages –

Henri Bosco Le Sanglier Folio - 260 pages –

Pour faire connaissance avec Henri Bosco :

08/12/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)

Roderick Thorp : La Traque

Roderick Mayne Thorp Jr. né dans le Bronx à New York en 1936 et décédé d’une crise cardiaque en Californie en 1999, est un écrivain américain auteur de quatorze romans policiers. On notera que son père était à la tête d’une agence de détectives privés où il travailla quand il était encore étudiant, avant d’enseigner la littérature dans des universités du New Jersey et de Californie. Deux de ses romans ont été adaptés pour le cinéma (Died hard avec Bruce Willis et Le Détective avec Franck Sinatra). La Traque, publié en 1997 aux Etats-Unis et longtemps resté inédit chez nous, vient d’être édité en français.

Roderick Mayne Thorp Jr. né dans le Bronx à New York en 1936 et décédé d’une crise cardiaque en Californie en 1999, est un écrivain américain auteur de quatorze romans policiers. On notera que son père était à la tête d’une agence de détectives privés où il travailla quand il était encore étudiant, avant d’enseigner la littérature dans des universités du New Jersey et de Californie. Deux de ses romans ont été adaptés pour le cinéma (Died hard avec Bruce Willis et Le Détective avec Franck Sinatra). La Traque, publié en 1997 aux Etats-Unis et longtemps resté inédit chez nous, vient d’être édité en français.

« Août 1982. Phil Boudreau, détective de la brigade des mœurs de Seattle, est appelé en urgence dans une des banlieues de la ville. On vient de retrouver le corps d’une jeune femme dans la Green River. Les services de police présents sur les lieux ne lui demandent qu’une chose, identifier la victime, qui semble être une de ces jeunes prostituées que son travail l’amène à fréquenter. Boudreau la reconnaît et pense immédiatement à un suspect possible, Garrett Richard Lockman. Mais le rapport qu’il envoie à sa hiérarchie, dans lequel il fait état de ses soupçons, est enterré sans qu’il en connaisse la raison. Bientôt, les victimes se multiplient dans la Green River, presque toutes de jeunes prostituées de la ville. Mis à l’écart des investigations, Boudreau décide de mener seul une enquête clandestine qui va durer près de dix ans. »

Le bouquin est inspiré d’une histoire vraie, celle du tueur de la Green River qui fit près de cinquante victimes dans les années 80. Autant aller droit au but, c’est un très bon roman même s’il ne présente pas – et c’est en cela qu’il est bon – les clichés du genre auxquels on s’attend. Il n’y a pas de suspense haletant ou de fin de chapitres qui font dresser les cheveux sur la tête (pour ceux qui en ont encore, des cheveux s’entend !). Malgré l’accumulation de cadavres et l’horreur qu’ils peuvent inspirer, le lecteur n’a jamais peur, ce n’est pas le but recherché par l’écrivain. Nous ne sommes d’ailleurs pas vraiment mis dans les rouages de l’enquête policière, mais par contre Thorp est très fort pour nous placer dans la tête du tueur, qui est connu dès le début du livre. Rien ne nous échappe de son machiavélisme, de ses ruses intelligentes, des pulsions sexuelles qui l’animent, de sa grande force de persuasion à manipuler son monde, victimes et police.

Thriller oui, mais thriller psychologique. Le roman est dense, plein de petits détails accentuant la crédibilité des situations, il est long avec plus de six-cents pages, mais pour une fois je ne critique pas, car si bien écrit qu’on ne s’en rend pas compte et le rythme, placé dans le discours plus que dans l’action, en rend la lecture véritablement agréable. Des ellipses qui désarçonnent, d’autres qui donnent du poids au propos « Pas un cri, juste le regard, l’horreur soudaine de la révélation : elle allait mourir… et elle mourut en effet. »

L’enquête s’étalant sur dix ans, on suit aussi les personnages dans leur vie privée, Boudreau et son jeune fils puis la nouvelle femme de sa vie, la place de l’enquête prise dans son existence c'est-à-dire dans son esprit. Tout est juste, tout tient la route. Enfin, cerise sur le gâteau, l’épilogue inattendu…

« Lockman s’empressa de regagner sa voiture en essayant de se maîtriser. Boudreau ? Ils croyaient Boudreau coupable ? Evidemment, Le flic le plus bizarre. En faisant copain-copain avec Lockman, Beale lui avait bien expliqué qu’il n’aimait pas le Français : « Franchement, Garrett, je le trouve antipathique, et je n’ai aucune confiance en lui. Ce type a quelque chose de louche. Je ne veux pas dire que c’est un pourri, pais un pervers. Lockman aurait aimé parler de cette découverte à Jones, mais il n’en était pas question : l’Indien en déduirait que son complice lui était redevable, oubliant au passage son intention première, à savoir punir son seigneur et maître. Lockman ne lui avait pas encore fait payer cette tentative, mais comptait s’en occuper sous peu. »

Roderick Thorp La Traque Sonatine - 615 pages –

Roderick Thorp La Traque Sonatine - 615 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Michelle Charrier

17/09/2014 | Lien permanent | Commentaires (4)

Jérôme Leroy : Un peu tard dans la saison

Jérôme Leroy, né en 1964 à Rouen, est un écrivain français. Il compte à son actif plus d’une dizaine de romans, de nombreuses nouvelles et de la poésie. Un peu tard dans la saison, son dernier roman, vient de paraître.

Jérôme Leroy, né en 1964 à Rouen, est un écrivain français. Il compte à son actif plus d’une dizaine de romans, de nombreuses nouvelles et de la poésie. Un peu tard dans la saison, son dernier roman, vient de paraître.

A notre époque, un phénomène inexpliqué et encore tenu caché par les pouvoirs publics (nom de code : l’Eclipse) s’empare de la société : des milliers de personnes, du ministre à l’infirmière, de la mère de famille au grand patron, décident du jour au lendemain de tout abandonner de leur vie et disparaître. Guillaume Trimbert, écrivain fatigué, est-il lui aussi sans le savoir candidat à l’Éclipse alors que la France et l’Europe, entre terrorisme et révolte sociale, sombrent dans le chaos ? C’est ce que pense Agnès Delvaux, jeune capitaine des services secrets.

La jouant d’emblée mystérieuse, Jérôme Leroy capte immédiatement l’attention de son lecteur qui ne comprend pas très bien l’intrigue. D’un côté il y a ces gens qui disparaitraient soudainement sans laisser aucune trace, de l’autre il y a ce Guillaume, la cinquantaine, communiste usé par un peu tout, à la recherche d’une porte de sortie, et pour faire le lien entre ces deux points narratifs nous avons Agnès. Jeune femme bossant pour les services secrets, elle est chargée d’éliminer ceux qui tentent de disparaitre des radars de la société ; son attention se porte sur Guillaume mais à mesure que les pages défilent le lecteur réalise que l’intérêt d’Agnès pour Guillaume, dépasse le cadre de son job, elle en fait une affaire personnelle… pourquoi ? Mystère et boule de gomme que je vous laisse découvrir.

Roman social et critique de notre société, voire d’anticipation. En France comme en Europe, émerge une nouvelle forme de contestation de la société (celle des réseaux sociaux, des smartphones, des banques, des multinationales etc.), le combat politique ne sert à rien, la violence terroriste/casseurs non plus, alors les gens, sans se donner le mot ni répondre à des consignes, lâchent prise, abandonnent tout d’un coup et disparaissent. Cette situation inédite, pire que les attentats djihadistes, prend de court l’Etat qui ne peut qu’envoyer ses sicaires éliminer pour de bon ces trublions en espérant arrêter l’hémorragie, « Si tout le monde arrête, si tout le monde s’en va, nos sociétés vont s’effondrer en quelques années. »

Guillaume Trimbert, lui aussi ressent imperceptiblement cette envie de tout plaquer pour retrouver les basiques de la vie, la vraie vie. Plus il va s’éloigner de sa vie d’autrefois, plus Agnès Delvaux va se rapprocher de lui…

Le roman est extrêmement agréable à lire, nous voyageons beaucoup avec Guillaume de la Belgique au Portugal et à travers toute la France dite profonde ; le texte est truffé de références aux films des années 80 et surtout aux écrivains et leurs livres, d’André Dhôtel à Charles Bukowski en passant par « son cher Blondin » ! La seule réserve que je puisse émettre, un fait – que je ne peux révéler ici – lors du dénouement final m’a semblé incongru, pour ne pas dire plus… Enfin, pour en terminer, c’est le genre de bouquin où l’on souligne beaucoup de phrases percutantes comme celle-ci, « On se sera beaucoup indigné, dans ce monde-là, pas nécessairement sur ce qu’il aurait fallu, mais enfin, cela aura été la posture favorite des contemporains. »

« Dans ces coins-là, on se préparait depuis un bout de temps à un survivalisme doux. Et je pense qu’ils ont survécu d’ailleurs, tous les petits camarades de Tavaniello, ceux qui avaient installé leurs communautés dès les années 2000 sur le plateau de Millevaches, ceux que certains de nos collègues avaient essayé de faire passer pour des terroristes dangereux en sombrant dans le ridicule. Il est vrai que l’année 2015 qui commençait allait relativiser, à coup de salles de rédaction, de salles de spectacles et de terrasses de cafés transformées en charniers, l’idée que quelques jeunes gens lucides écrivant un français parfait, quand bien même ils auraient fait joujou avec quelques caténaires de TGV, aient été des terroristes. »

Jérôme Leroy Un peu tard dans la saison La Table Ronde – 254 pages -

Jérôme Leroy Un peu tard dans la saison La Table Ronde – 254 pages -

01/05/2017 | Lien permanent | Commentaires (2)

Frédéric Lenormand : La Jeune fille et le philosophe

Frédéric Lenormand, né en 1964 à Paris, est un écrivain français. Après un bac de langues en 1982 (il parle russe, anglais et italien), il poursuit ses études à l'Institut d'études politiques de Paris puis à la Sorbonne. Entré en littérature à la fin des années 80, il est l’auteur – notamment - de romans policiers historiques (La série Voltaire mène l'enquête) et d'ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Le roman, La Jeune fille et le philosophe, est paru en 2000.

Frédéric Lenormand, né en 1964 à Paris, est un écrivain français. Après un bac de langues en 1982 (il parle russe, anglais et italien), il poursuit ses études à l'Institut d'études politiques de Paris puis à la Sorbonne. Entré en littérature à la fin des années 80, il est l’auteur – notamment - de romans policiers historiques (La série Voltaire mène l'enquête) et d'ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Le roman, La Jeune fille et le philosophe, est paru en 2000.

En 1760, Voltaire le plus célèbre écrivain du siècle recueille dans sa demeure de Ferney en Suisse, Marie, dix-huit ans, arrière-petite-nièce de Pierre Corneille, le plus grand dramaturge français. Secondé avec énergie par Madame Denis, le vieillard excentrique et cabotin désire se faire valoir auprès de toute l'Europe en faisant de Marie, grâce à la littérature, la jeune fille idéale selon les philosophes. Mais il est loin de se douter que la petite Corneille mettra à profit cette belle éducation pour penser par elle-même et n'en faire qu'à sa tête.

Roman historique basé sur une histoire vraie, tirée de la correspondance de Voltaire, La Jeune fille et le philosophe est un conte dans la droite ligne de ceux écrits par François Marie Arouet dit Voltaire qui nous plonge dans la vie du philosophe. Car si Frédéric Lenormand fait œuvre de fiction puisqu’il s’agit d’un roman, les personnages gravitant autour des acteurs principaux sont bien réels comme ces Titon de Tillet, Elie Catherine Fréron ou Pindare Le Brun… En utilisant un style faussement ancien mais parfaitement raccord avec son sujet tout en restant très moderne pour ne pas barber son lecteur, l’auteur se coule idéalement dans le moule où il a décidé de l’entraîner.

Et durant un certain temps, on se régale. Les dialogues sont courts et vifs, l’humour suint à toutes les lignes, le Voltaire de Lenormand nous paraît familier, genre Woody Allen pour son aspect malingre, son hypocondrie et son sens de la répartie. Le récit est truffé de formules qui font mouche « Les vrais philosophes, reprit son oncle, assurent que l’incrédulité est la source de la sagesse ; ils enseignent donc à ne rien croire de ce qu’ils disent. » Quelques piques sur la littérature ne manquent pas de sel « Il y a une arrogance insensée des écrivains, de nos jours : parce qu’ils écrivent, ils voudraient être lus ! »

Le bouquin est aussi une mise en perspective, à travers l’éducation de la jeune Marie, de l’opposition farouche qui opposa Voltaire et Jean-Jacques Rousseau et l’auteur n’oublie pas non plus de nous rappeler le rôle du philosophe dans la célèbre affaire Calas. Un moyen ludique de réviser ses classiques.

On le voit, le roman ne manque pas d’atouts pour séduire mais pourtant, après la jubilation, au fil des pages un léger ennui mal défini gagne le lecteur. Humour répétitif ? A moins que ce ne soient les caractères trop peu creusés de Voltaire et Marie, une superficialité qui nuit à l’ensemble, comme un manque de sel dans un plat ? Globalement un bon roman mais qui peine à tenir la distance.

,

« On parla de l’Encyclopédie qui visait à répandre le savoir dans le peuple. Cette idée faisait bondir le patriarche. – On ne doit pas donner au peuple le savoir avant le pouvoir ! Si l’on supprime l’ignorance, les gens vont ouvrir les yeux sur leur misère, et si l’on supprime en même temps la superstition, comment supporteront-ils leur sort ? Un pauvre qui se sait pauvre est deux fois plus malheureux. Vive l’ignorance, vive la religion, vive la bêtise ! Mlle Corneille regarda l’intelligence du siècle faire l’éloge de la stupidité. »

Frédéric Lenormand La Jeune fille et le philosophe Fayard - 363 pages -

Frédéric Lenormand La Jeune fille et le philosophe Fayard - 363 pages -

23/02/2015 | Lien permanent

Chahdortt Djavann : Big Daddy

Chahdortt Djavann, née en 1967 en Iran, est une romancière et essayiste de langue française et de nationalité française. Après la Révolution islamiste iranienne, elle est forcée d'arrêter de lire de grands auteurs français pour étudier le Coran et elle est voilée de force. À 13 ans, elle est incarcérée trois semaines pour avoir manifesté contre le régime. Elle arrive en France en 1993 sans être francophone. Elle fait l’auto-apprentissage du français, des petits boulots, une tentative de suicide puis débute des études universitaires en psychologie et en anthropologie. Après une maîtrise et un DEA, elle prépare une thèse de doctorat, qu’elle ne termine pas, sur la création littéraire dans la langue de l'autre en travaillant sur les œuvres de Cioran, Ionesco et Beckett. Elle se lance alors dans l’écriture et son premier roman parait en 2002. Son dernier ouvrage, Big Daddy, vient de paraître.

Chahdortt Djavann, née en 1967 en Iran, est une romancière et essayiste de langue française et de nationalité française. Après la Révolution islamiste iranienne, elle est forcée d'arrêter de lire de grands auteurs français pour étudier le Coran et elle est voilée de force. À 13 ans, elle est incarcérée trois semaines pour avoir manifesté contre le régime. Elle arrive en France en 1993 sans être francophone. Elle fait l’auto-apprentissage du français, des petits boulots, une tentative de suicide puis débute des études universitaires en psychologie et en anthropologie. Après une maîtrise et un DEA, elle prépare une thèse de doctorat, qu’elle ne termine pas, sur la création littéraire dans la langue de l'autre en travaillant sur les œuvres de Cioran, Ionesco et Beckett. Elle se lance alors dans l’écriture et son premier roman parait en 2002. Son dernier ouvrage, Big Daddy, vient de paraître.

Une petite ville des Etats-Unis. Rody, un jeune latino de treize ans est condamné à perpétuité pour le meurtre de trois gangsters. Nikki Hamilton, son avocate, démissionne après sa condamnation mais continue à s’intéresser à son cas et lui rend visite en prison, lui apprenant à lire et écrire. Pour mettre en pratique ses nouvelles connaissances, elle lui propose d’écrire un bouquin qu’elle retranscrirait et où il raconterait son histoire. Le gamin accepte, à condition qu’elle-même en fasse autant. De cette collaboration inattendue va naître un bouquin unique, fait des portraits croisés de Rody, le gosse du caniveau, et de Nikki, issue d’une famille aisée d’origine iranienne mais non exempte de problèmes. On y fera la connaissance de Big Daddy, le caïd qui prendra Rody sous son aile, l’élevant comme son fils, lui enseignant la vie avec pragmatisme et bon sens simple mais dans sa vision du monde et sa logique discutable… L’intrigue ne s’arrête pas là, le dernier tiers du roman embraye sur une seconde partie faite de réouverture du procès avec enjeu électoral et médiatisation de l’affaire, entrée en lice d’un serial killer et épilogue noir.

Les chapitres courts alternent, les voix se renvoient la note. L’écriture est entrainante, le ton reste léger même quand il est question de crimes atroces, l’humour perce aussi : « La qualité essentielle d’un macchabée, c’est son infinie patience. »

Le roman effleure quelques sujets sociétaux, comme on dit, les problèmes raciaux, la délinquance et le crime organisé, la prison, mais aussi la politique, les médias, l’édition… J’ai lu quelque part que la psychologie était un point fort de l’auteure, ça ne m’a pas du tout frappé, j’ai même trouvé un peu lourdingues quelques pages de la dernière partie du bouquin. Et cette Amérique n’échappe pas aux clichés. Mais basta ! Le roman est largement assez bon pour qu’on s’y plonge, servi par une écriture enlevée et un gentil suspense final.

« En vingt ans de carrière, j’ai écouté les craques de petits, moyens et grands délinquants – parfois des simples camés, camés et criminels, camées et prostituées pour les filles -, assis devant des bureaux métalliques, dans des pièces mal ventilées. Des craques à partir desquelles je devais bâtir une ligne de défense à laquelle je ne croyais pas moi-même. J’ai travaillé sans foi, sans conviction, sans moyen. Comment les défendre lorsque tout et tout le monde plaident contre eux ? Je remplissais mon rôle dans cette interminable course à l’arrestation et à l’emprisonnement. L’homicide involontaire était la seule ligne de défense plausible. « La balle est partie toute seule », c’est la phrase de tout tueur qui débute, au point qu’on pourrait plaider pour la culpabilité de l’arme et non de l’assassin. »

Chahdortt Djavann Big Daddy Grasset – 285 pages –

Chahdortt Djavann Big Daddy Grasset – 285 pages –

08/04/2015 | Lien permanent

Lionel-Edouard Martin : Mousseline et ses doubles

Lionel-Édouard Martin est un poète et un romancier français né à Montmorillon (Poitou-Charente) en 1956. Après des études de lettres conclues par une agrégation de lettres modernes, sa carrière le mène à la diplomatie culturelle et à l’enseignement supérieur. Spécialiste de didactique du français langue étrangère, il a effectué de nombreux et longs séjours hors de France (Maroc, Allemagne, Caraïbes…), qui ont nourri son écriture. Auteur depuis 2004 de plus d’une vingtaine de textes, Mousseline et ses doubles, son neuvième roman, vient de paraître.

Lionel-Édouard Martin est un poète et un romancier français né à Montmorillon (Poitou-Charente) en 1956. Après des études de lettres conclues par une agrégation de lettres modernes, sa carrière le mène à la diplomatie culturelle et à l’enseignement supérieur. Spécialiste de didactique du français langue étrangère, il a effectué de nombreux et longs séjours hors de France (Maroc, Allemagne, Caraïbes…), qui ont nourri son écriture. Auteur depuis 2004 de plus d’une vingtaine de textes, Mousseline et ses doubles, son neuvième roman, vient de paraître.

Michel, écrivain, rédige un roman basé sur l’histoire de sa famille dont l’héroïne est sa tante Mousseline, qui l’a élevé. Emouvante histoire familiale débutée en province, en plein terroir rural dans les années trente, laissant un père seul avec ses deux jumeaux Pierre et Mousseline après le décès de sa femme. Pierre deviendra soldat, marié et basé à Paris tandis que sa sœur restée avec le père, le seconde dans son entreprise. Quand naît Michel, au mitan des années cinquante, Mousseline « monte » à la capitale pour voir son neveu. La jeune femme va connaître les joies et les peines et sa vie va se trouver chamboulée quand elle découvrira le grand amour avec Joseph, puis les deuils la laissant seule - « et ma solitude, je voulais en faire quelque chose » - avec Michel dont elle se chargera de l’éducation.

Le roman n’est pas très long, sorte de mini-saga traversant des pans de l’histoire de notre pays brièvement évoquée mais créant des repères historiques comme la Seconde guerre mondiale ou la guerre d’Algérie. Evocation – en touches légères - de la ruralité de l’ancien siècle et du Paris des années cinquante et soixante où j’aurais pu croiser Mousseline…

Le bouquin est bien écrit, même si parfois – selon les situations - il l’est peut-être un peu trop quand l’auteur adopte une langue datée pour coller au plus près de ses personnages. Le style se fait alors ostensiblement appuyé, comme si l’on lisait un roman du début du vingtième siècle, ce qui n’est pas désagréable pour un lecteur de mon âge, mais… Ce qui saute aux yeux en tout cas, c’est que Lionel-Edouard Martin aime les mots et l’écriture, ici pas de gros mots, mais des jeux de mots à écho psychanalytique (mer/mère) et des mots rares de-ci, de-delà. Le ton alterne aussi, selon que nous sommes dans les années trente, à la campagne avec le père des jumeaux, ou bien avec Michel échangeant avec sa tante sur ce qu’il écrit, ce qui nous vaut une mise en abyme toujours plaisante, entre Michel l’écrivain de fiction et Martin l’écrivain tout court.

Et puis il y a cette Mousseline, au destin pas ordinaire et que la vie n’a pas épargnée mais qui toujours saura faire face, petite jeune femme semblant timorée et effacée dans sa province mais qui, une fois installée à Paris, sans cesse réussira à conduire sa barque, contre vents et marées. Tous les acteurs de cette tranche de vie sont des gens ordinaires et gentils (trop ?), ce qui déteint sur l’ensemble du roman et place le lecteur dans une sorte de confort douillet – une parenthèse heureuse dans la littérature moderne.

« C’est une chose étrange que de parler de soi à la troisième personne – de se muer en personnage : mitose, on se détache de soi-même, on s’incarne en un double, on le regarde, nourri de nos mots, mener une existence autonome. Je suis dans mon état civil ce Michel, fils de Pierre et d’Anne, et dès que j’entre dans cette histoire, je me divise en quelqu’un d’autre. De ma tante, de mon père et de ma mère, de mon grand-père, le vieux Paul, il en va de même : tous je les extrais de leur être véritable pour en faire ces hommes et ces femmes vaguant sur mes pages. »

Lionel-Edouard Martin Mousseline et ses doubles Les Editions du Sonneur – 293 pages -

Lionel-Edouard Martin Mousseline et ses doubles Les Editions du Sonneur – 293 pages -

06/11/2014 | Lien permanent

Stendhal : Mémoires d’un touriste

Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, né le 23 janvier 1783 à Grenoble et mort le 23 mars 1842 à Paris, est un écrivain français, réaliste et romantique, connu en particulier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme.

Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, né le 23 janvier 1783 à Grenoble et mort le 23 mars 1842 à Paris, est un écrivain français, réaliste et romantique, connu en particulier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme.

L’avènement du roi Louis-Philippe permit à Stendhal d’obtenir le poste de Consul de France à Civitavecchia (1831), poste qu’il occupera jusqu’à sa mort. Il s’ennuie et écrit infatigablement mais ne peut pas publier à cause de sa charge officielle. C’est lors d’un congé de trois ans à Paris (mai 1836- juin 1839) qu’il publia Les Mémoires d’un touriste (1838), La Chartreuse de Parme (1839), et les principales Chroniques italiennes.

Etrange ouvrage à plus d’un titre que ces Mémoires d’un touriste. D’abord, il s’agit plutôt d’un Journal où l’écrivain consigne au jour le jour, donc à chaud, ce qu’il voit, ce qu’on lui raconte, ce qu’il pense, sautant du coq à l’âne comme on le fait dans ce genre de manuscrit. Par ailleurs, à le suivre on attrape un peu le tournis, parti de la région parisienne, il descend vers Lyon, Avignon avant de remonter vers Bourges, Nantes, Lorient, Granville puis redescendre sur Nîmes avant d’atteindre Briançon, Grenoble.

Mais, où le bât blesse pour le lecteur, c’est que le bouquin de Stendhal est complété d’un impressionnant dossier comprenant de la documentation annexe et une préface de Dominique Fernandez qui nous en disent beaucoup sur le contenu de ces Mémoires et ces révélations laissent un goût amer : le célèbre écrivain n’est pas allé dans toutes les villes dont il parle, ses (trop, pour moi) longs commentaires architecturaux sont piqués dans des ouvrages de Mérimée ou régurgités un peu lourdement de ses enseignements, d’autres théories sont recopiées dans des bouquins écrits par d’autres… Et même sur la forme, ces Mémoires identifient Stendhal comme un commerçant en fer voyageant pour son métier, sans qu’on sache très bien pourquoi ce subterfuge ?

Entre bourrage de mou et gentil plagiat, il n’en reste pas moins de bien belles pages à l’écriture irrésistible, malgré les longueurs déjà évoquées. Et si l’on n’est pas toujours d’accord avec lui, on lira avec intérêt ou circonspection ses considérations sur le mariage et les enfants qu’on ne devrait avoir que si on peut les nourrir, sur les mendiants peu nombreux à Lyon puisqu’on a « renvoyé tous ceux qui n’étaient pas nés dans la ville » ou sur les livres de son époque, à moins que ce ne soient ses remarques ou analyses économiques et politiques, sa dénonciation des corruptions qui parfois/souvent, sonnent très moderne ! Le lecteur s’étonnera aussi de multiples anglicismes (déjà, donc !), s’amusera de traits d’humour « On dit que trente personnes s’y sont noyées l’an passé ; trente, en style provençal, veut dire dix tout au plus. » Et se régalera des vacheries lâchées sur ses collègues « Je cherchais de tous mes regards la belle Touraine, dont parlent avec emphase les auteurs qui écrivaient il y a cent ans, et ceux qui de nos jours les copient. » C’est d’ailleurs un trait de caractère de Stendhal constant tout au long de ce bouquin, la critique et plus particulièrement la critique de ses concitoyens.

« Je ne sais si le lecteur sera de mon avis ; le grand malheur de l’époque actuelle, c’est la colère et la haine impuissante. Ces tristes sentiments éclipsent la gaieté naturelle au tempérament français. Je demande qu’on se guérisse de la haine, non par pitié pour l’ennemi auquel on pourrait faire du mal, mais bien par pitié pour soi-même. Le soin de notre bonheur nous crie : « Chassez la haine, et surtout la haine impuissante. »

Stendhal Mémoires d’un touriste Folio classique – 838 pages –

Stendhal Mémoires d’un touriste Folio classique – 838 pages –

10/01/2015 | Lien permanent | Commentaires (2)

Mathias Enard : Rue des voleurs

Mathias Enard, né en 1972 à Niort, est un écrivain et traducteur français. Après une formation à l'École du Louvre il suit des études d’arabe et de persan à l'INALCO puis fait de longs séjours au Moyen-Orient avant de s’installer en 2000 à Barcelone. Il y anime plusieurs revues culturelles et, en 2010, il enseigne l'arabe à l'université autonome de Barcelone. Un premier roman en 2003, le Goncourt en 2015 avec Boussole. Rue des voleurs est paru en 2012.

Mathias Enard, né en 1972 à Niort, est un écrivain et traducteur français. Après une formation à l'École du Louvre il suit des études d’arabe et de persan à l'INALCO puis fait de longs séjours au Moyen-Orient avant de s’installer en 2000 à Barcelone. Il y anime plusieurs revues culturelles et, en 2010, il enseigne l'arabe à l'université autonome de Barcelone. Un premier roman en 2003, le Goncourt en 2015 avec Boussole. Rue des voleurs est paru en 2012.

Lakhdar, le narrateur, est un jeune Marocain vivant à Tanger. Au lycée il a appris l’espagnol et le français, langue qu’il approfondit en se régalant de la lecture des polars de la Série Noire. Avec son copain Bassam, ils lorgnent les filles – c’est de leur âge – mais la société musulmane marocaine ne leur facilite pas les choses. Alors, quand Lkhdar va se faire prendre à poil avec sa cousine Meryem, sa vie bascule. Renié par sa famille, il s’enfuit.

Roman initiatique, roman d’apprentissage, Mathias Enard par le truchement de son héros Lakdhar, nous entraine dans une longue dérive partant de Tanger et passant par Marrakech, Tunis, Algésiras et Barcelone durant les années 2011/2012 marquées principalement par les Printemps arabes, l’attentat du Café Argan à Marrakech, les mouvements européens d’indignation ou la tuerie de Toulouse… Certains d’entre vous vont peut-être s’en tenir là, avançant que les attentats islamistes et toutes ces horreurs, ils en lisent tous les jours des variantes dans le journal etc. Or, et c’est tout le mérite et la réussite de ce roman, jamais le lecteur de ce roman ne se sentira accablé par ce poids anxiogène qui pourrait/devrait en résulter.

Lakhdar est un brave garçon, un peu perdu dans ses rêves de bonheur simple fait d’amour pour les livres et pour sa cousine, sans ambitions particulières. Un innocent qui va traverser un monde en ébullition, balloté de droite et de gauche comme un bouchon sur le flot, rebondissant par chance ou hasard, au gré de rencontres fortuites ; qui lui fournira un petit boulot, qui lui trouvera un logement provisoire, c’est aussi par un coup de pot qu’il aura une longue liaison à rebondissements avec Judit, une étudiante en arabe, d’origine espagnole. Le monde est en ébullition mais plus proche encore, son ami Bassam sous l’influence de l’imam de la mosquée locale, change beaucoup, des soupçons, une inquiétude sourde, relient ces deux hommes à l’attentat du Café Argan, Lakhdar ne veut y croire, mais alors pourquoi les deux ont-ils disparus depuis ? Mille aventures – que je vous laisse découvrir - vont émailler les tribulations du jeune homme qui passera par des hauts et des bas, se cramponnant toujours à ses livres (« enfermé dans la tour d’ivoire des livres, qui est le seul endroit sur terre où il fasse bon vivre ») et à l’amour, pour découvrir que notre identité est toujours en mouvement.

Le roman est bon car il en coche tous les critères : une belle et bonne histoire avec un fond/décor historique très proche, servi par une écriture brillante tout autant que simple en apparence. Le ton est toujours léger, même les horreurs restent discrètes dans le dit et n’interdisent pas un brin d’humour, « si Al-Qaida permet d’égorger les Infidèles, je ne vois pas pourquoi il serait interdit de les détrousser, et il partait d’un grand éclat de rire. » Pour rester sur l’écriture, le lecteur se réjouira d’une petite subtilité d’utilisation du temps présent par l’auteur : le récit découvrira-t-il est un présent de mémoire, Lakhdar se remémore ces évènements, tandis que son « présent » réel lui, ne nous sera révélé que par de minuscules indices distillés tout du long et la toute fin du roman très étonnante. C’est très fin, ça se mange sans faim. Et comme en filigrane, discrètement, se profile une figure de l’Islam autre que celle que voudrait nous faire ingurgiter certains exaltés.

« Saadi était un peu comme un grand frère ou un père, il s’inquiétait pour moi, me posait des questions ; je lui racontais ma vie, et il s’exclamait oh là là, ben dis donc, Lakhard mon fils, tu as bien morflé quand même ; il plaignait mon père, disait-il, d’avoir si peu de cœur ; il partageait mes doutes quant à Bassam et au Cheikh Nouredine. Il disait à voix basse si tu veux mon avis, tout ça c’est la faute de la religion, que Dieu me pardonne. S’il n’y avait pas la religion, les gens seraient plus heureux. »

Mathias Enard Rue des voleurs Actes Sud - 252 pages –

Mathias Enard Rue des voleurs Actes Sud - 252 pages –

07/09/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)

Beat Generation : L’exposition au Centre Pompidou

La Beat Generation, ce mouvement littéraire et artistique né dans les années 1950 aux Etats-Unis, s’expose à Paris au Centre Pompidou, un rendez-vous que je ne pouvais manquer. De tous les courants littéraires, c’est celui qui me touche le plus, à titre personnel si je peux dire. Si tous les autres mouvements restent pour moi, des faits historiques (pour ceux qui m’intéressent le moins) ou des références de qualité quand je cherche une lecture, les écrivains de la Beat Generation dépassent ce cadre car ils font partie de mon parcours initiatique.

C’est par le biais du magazine Actuel, dans les dernières années des sixties que j’ai découvert Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Allan Watts etc. Je n’avais pas vingt ans, le souffle de mai 68 laissait mes cheveux en bataille et je découvrais un autre monde : la liberté et les grands espaces avec Sur la route, le mythique roman de Kerouac, la spiritualité orientale avec Watts et ces incroyables délires de Burroughs explosant autant la technique de l’écriture que mon pauvre cerveau, à l’instar des psychotropes circulant à l’époque. On ne peut pas se remettre totalement de tant d’évènements, surtout quand on a été pris de plein fouet durant les plus belles années de sa vie. C’est donc en pèlerinage que je me suis rendu au cœur de la capitale pour raviver un pan important de ma jeunesse.

Très belle exposition car très complète. Films, dessins, documents sonores, objets, manuscrits, photos, tous les supports sont présents. Allons directement au but, la pièce maîtresse de cette exposition, c’est le tapuscrit original de Sur la route écrit en 1951 par Jack Kerouac sur un immense rouleau de papier de 36,5 mètres de long, assemblage de rouleaux de papier calque ajointés. Ecrit serré à la machine en un seul bloc, sans paragraphes ni sauts de ligne, cette masse de texte allongée de tout son long dans une vitrine sous un faible éclairage pour ne pas endommager le document, est franchement impressionnante, presque effrayante. Une trace tangible du grandiose comme le serait une momie dans son sarcophage. Dans une autre vitrine, une première version du livre beaucoup plus courte, écrite en français sur des pages de cahier.

Si la Beat Generation c’est l’Amérique, la France y a aussi son mot à dire. Kerouac (Jean-Louis Lebris de Kérouac) est né de parents québécois et Sur la route a été écrit en français dans sa première mouture. Mais c’est aussi à Paris, dans un hôtel de la rue Git-le-Cœur où vécurent de nombreux artistes (Ginsberg, Burroughs, Gysin, Corso…) entre 1958 et 1963 que Brion Gysin invente la technique du cut-up (un texte original est découpé en fragments aléatoires puis ceux-ci sont réarrangés pour produire un texte nouveau) dont William Burroughs fera un usage excessif ( ?) dans son œuvre. Dans ce même hôtel, Ginsberg y écrit son Kaddish. Et rappelons que toute cette bande vénérait nos poètes : Rimbaud, Apollinaire, Artaud ou Michaux.

Le reste de l’exposition propose des reliques de Kerouac (froc, t-shirt, casquette, espadrilles et gourde… heu ? Hum ! Hum !), des dessins de Kerouac, Corso, Burroughs. Des films rares, interviews de Jack Kerouac et délires. Des photographies en noir et blanc de Robert Franck de l’Amérique d’alors. En fond sonore du jazz, la musique de la Beat Generation, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. Bob Dylan est là aussi avec deux extraits des films Renaldo & Clara (sur la tombe de Kerouac avec Ginsberg) et Don’t look back (le passage avec Ginsberg sur Subterranean Homesick Blues).

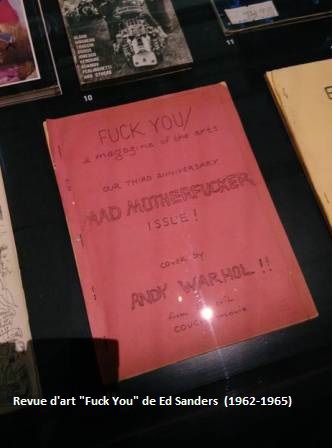

Sont bien sûr aussi évoqués Lawrence Ferlinghetti et la librairie City Lights à San Francisco, ou bien montrés des revues underground de l’époque, le Mexique ou Tanger et leur trouille à tous d’une explosion nucléaire.

Une très belle exposition qui devrait combler les amoureux de ce mouvement riche en inventions ou innovations qui nous a ouvert les portes de la perception.

Beat Generation Centre Pompidou Paris IVe – Jusqu’au 3 octobre 2016 –

Photos : Le Bouquineur

09/07/2016 | Lien permanent | Commentaires (5)