Rechercher : larmes blanches

Ottessa Moshfegh : Mon année de repos et de détente

Ottessa Moshfegh, née en 1981 à Boston dans le Massachusetts, est une écrivaine américaine. Née d'un père iranien et d'une mère croate, tous deux musiciens et enseignants au New England Conservatory, elle reçoit dès l'enfance une formation musicale et apprend à jouer du piano et de la clarinette. Après un séjour en Chine, où elle enseigne l'anglais et travaille dans un bar punk, elle est de retour aux Etats-Unis et s'installe à New York, puis s'inscrit à l'université Brown de Providence, dans le Rhode Island, où elle obtient une maîtrise en beaux-arts. Son deuxième roman, Mon année de repos et de détente, vient de paraître.

Ottessa Moshfegh, née en 1981 à Boston dans le Massachusetts, est une écrivaine américaine. Née d'un père iranien et d'une mère croate, tous deux musiciens et enseignants au New England Conservatory, elle reçoit dès l'enfance une formation musicale et apprend à jouer du piano et de la clarinette. Après un séjour en Chine, où elle enseigne l'anglais et travaille dans un bar punk, elle est de retour aux Etats-Unis et s'installe à New York, puis s'inscrit à l'université Brown de Providence, dans le Rhode Island, où elle obtient une maîtrise en beaux-arts. Son deuxième roman, Mon année de repos et de détente, vient de paraître.

New York en l’an 2000. La narratrice est une jeune diplômée de l’université de Columbia, vingt-sept ans, jolie fille, friquée grâce à l’héritage de ses parents, elle habite Manhattan. Mais « être belle ne faisait que me maintenir prise au piège d’un monde qui valorisait l’apparence plus que tout. » Une dépression ou une crise existentielle la pousse à s’extraire du monde et pour réaliser ce projet, elle décide d’hiberner dans le sens premier du terme, faire une longue cure de sommeil, « Mon hibernation relevait d’un instinct de conservation. Je pensais qu’elle me sauverait la vie. »

Pour élargir mon résumé de l’intrigue, la narratrice a une amie, Reva. Une copine de fac, juive et envahissante, qui se fait vomir pour ne pas grossir et cherche l’amour en vain. L’opposé de la narratrice, « Reva pouvait se montrer furieuse, passionnée, déprimée, euphorique. Pas moi. Je le refusais. Je ne ressentirais rien, je serais une page blanche. » Néanmoins, elle a un amant épisodique, Trevor, un cavaleur, qu’elle semble aimer alors que lui ne pense qu’au sexe. Autre personnage, le Dr Tuttle, une psychiatre genre folledingue qu’elle ne consulte que pour obtenir des médocs qui font dormir…

J’ai voulu jouer au jeu du gars qui suit de près la rentrée littéraire…. Et j’ai perdu !

L’écriture n’a rien de particulièrement notable. Le récit est truffé de noms de marques commerciales, ou de films et d’acteurs, Whoopi Goldberg est l’idole de l’endormie, qui par ailleurs fait des crises de somnambulisme où elle se livre des actions dont elle n’a plus souvenir. Si les scènes les plus réussies (drôles) sont celles avec le Dr Tuttle, on sourit un peu mais sans plus. Tout le roman m’a laissé indifférent (même l’évocation des décès du père de la narratrice ou de la mère de Reva) et j’ai même peiné pour le terminer, cherchant désespérément ce qu’annonce l’éditeur : « la romancière s’attaque aux travers de son temps avec une lucidité implacable » ! Franchement de qui se moque-t-on ? Si ça c’est de la critique sociale que sont tous les autres romans qui s’empilent sur les tables des librairies ?

Un roman qui m’a laissé de marbre face au destin de l’ensuquée et de sa copine, deux pauvres filles pathétiques, bien trop fade à mon goût et ce ne sont pas les fréquents propos graveleux (« j’avais une raideur dans la mâchoire qui m’a rappelé les crampes que je me faisais en taillant des pipes ») placés-là pour réveiller le lecteur qui y changent quoi que ce soit.

La critique institutionnelle fait un parallèle avec Oblomov, le célèbre personnage d’Ivan Gontcharov, mouais, si on veut ; d’autres citent Woody Allen et même Philip Roth et je pense qu’ils font référence à la psy Tuttle, mais là nous sommes à des kilomètres du talent et de l’humour des deux cadors ! Si vous vous lancez dans ce livre, oubliez ces rapprochements qui placent la barre bien trop haute pour Ottessa Moshfegh.

Seules les trente dernières pages du bouquin sont intéressantes et résument l’ensemble mais arrivé-là, c’est moi qui m’endormais…

« A la Bodega, j’ai pris deux cafés et une tranche de carrot cake préemballée, j’ai acheté tous les sacs poubelle que les Egyptiens avaient en stock, puis je suis remontée chez moi et j’ai tout emballé. Tous les livres, tous les vases, toutes les assiettes, les bols, les fourchettes, les couteaux. Toutes mes vidéos, y compris la collection Star trek. Je savais que je devais le faire. Le sommeil profond dans lequel j’allais bientôt entrer, si je voulais en ressortir régénérée, exigeait que je fasse le vide complet. Je ne voulais que des murs blancs, des sols nus, de l’eau de robinet tiède. J’ai emballé toutes mes cassettes, mes CD, mon ordinateur portable, mes bougies intactes, tous mes stylos et crayons, tous mes fils électriques, mes sifflets anti-viol et mes guides Fodor sur des endroits où je n’étais jamais allée. »

Ottessa Moshfegh Mon année de repos et de détente Fayard – 301 pages –

Ottessa Moshfegh Mon année de repos et de détente Fayard – 301 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Clément Baude

09/09/2019 | Lien permanent

John Burnside : L’Eté des noyés

John Burnside est né en 1955 à Dunfermline, en Ecosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il est aussi l’auteur de romans et de nouvelles. L’Eté des noyés, son dernier roman traduit, date de 2014.

John Burnside est né en 1955 à Dunfermline, en Ecosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il est aussi l’auteur de romans et de nouvelles. L’Eté des noyés, son dernier roman traduit, date de 2014.

Une île désertique du nord de la Norvège, dans le cercle polaire arctique. Là vivent, Liv la narratrice, adolescente de dix-huit ans et sa mère, une artiste peintre connue, retirée du monde pour se consacrer à son art. Un été, des évènements tragiques autant qu’extraordinaires vont marquer à vie la jeune fille : deux frères, collégiens comme elle, vont se noyer au même endroit à quelques jours d’intervalle sans qu’on puisse expliquer le pourquoi et le comment. Leur seul voisin, Kyrre, un vieil homme collectionnant les anciens livres de contes et légendes, aime à lui raconter ces histoires de trolls et autres fantasmagories d’où émerge la huldra, une créature surnaturelle ayant l’aspect d’une très jolie femme entrainant les jeunes hommes vers la mort.

Avec John Burnside, ou ça passe ou ça coince ; ou vous faites abstraction de toute logique pour vous laissez porter par l’intrigue flirtant avec le surnaturel, ou bien vous calez d’entrée et abandonnez votre lecture. Il n’y a pas de juste milieu. Constat établi après lecture de trois de ses romans.

Le résumé ci-dessus est trompeur – mais qu’est-ce qui ne l’est pas dans ce roman ? – car certes, ces éléments mystérieux et tant d’autres ensuite, sont bien présents dans le livre mais ils servent à créer cette ambiance suspecte chère à l’écrivain, lui permettant de sortir son lecteur du train-train de ses bouquins habituels ou de ses raisonnements classiques. Car la vérité est ailleurs (mais bien malin celui qui la découvrira après avoir refermé l’ouvrage), planquée dans une analyse psychologique particulièrement complexe entre deux personnages – une mère et sa fille – qui pour être franc, m’ont semblé assez perturbés. Ajoutons un estivant logeant dans une cabane proche et qui intrigue la narratrice ou Maia, du même âge que Liv, une sorte d’ado gothique vue avec les deux jeunes peu de temps avant leur mort et qui pourrait être la huldra…

L’écrivain use des répétitions comme si Liv devait se persuader de ce qu’elle voit ou croit voir ; et pour crisper un peu plus le lecteur, de tournures de phrases du type « Quand je pense à ce qui arriva ensuite et à l’effet que cela eut sur moi… »

Il y a deux niveaux d’analyse du roman : soit on se contente de son aspect « surnaturel » et de ses mystères qui resteront inexpliqués jusqu’à la fin, et nous avons là un bon roman intrigant au possible, nimbé de cette poésie liée à la nature et son ésotérisme mis en lumière dans les contes. Soit on essaye de voir par-delà les choses, considérant qu’il s’agit derrière l’intrigue d’une métaphore ayant un sens. Mais alors quel est-il ? Et chacun de tirer sur un fil de la pelote.

La mère et la fille n’ont rien en commun. Aucune animosité entre elles deux mais elles ne se parlent pas, du moins jamais elles n’abordent de front les questions ou les problèmes (thème récurrent chez Burnside) par une sorte de pudeur ou de liberté accordée à l’autre mais poussée un peu loin. De cette éducation, Liv me paraît perturbée à moins que ce ne soit sa crise d’adolescence – beaucoup de traits y font penser – qui l’incite à ne fréquenter personne, être seule en permanence. Par contre dans sa tête, ça y va ! Les hypothèses, les suppositions, l’introspection, mais comme jamais elle ne demandera conseil à quiconque, le lecteur finit par se demander si tout ce qu’elle nous relate ne relève pas de son imagination ou de ses fantasmes de jeune fille agglomérés aux légendes racontées par le voisin ? On peut aussi se demander si Liv et Maia ne seraient pas la même personne, les deux faces d’un même être, à savoir une jeune femme passant à reculons (d’où tout ce bazar !) de l’adolescence à l’âge adulte, ce que corroborerait le tableau inachevé de Liv peint par sa mère puis celui de Maia ; la mère ayant deviné ce point de bascule garde une trace de sa fille encore enfant/inachevée puis de cette « autre » en devenir… ?

Bon j’arrête là, vous voyez que le roman est complexe et que chacun pourra s’en faire sa version s’il s’engage dans cette lecture, difficile, mais riche en possibilités.

« Je ne peux pourtant pas être absolument certaine de la teneur de ce dont je fus témoin ce soir-là. J’étais encore un peu embrumée quand je me levai et allai à la fenêtre, or tout ce qui se passa ensuite semble contredire ma version des faits – néanmoins je vis ce que je vis. Je n’imaginai rien de tout ça et je ne suis pas folle. Je le croirais volontiers, si je le pouvais, car ce serait l’explication, pour ainsi dire, d’une chose par ailleurs impossible à expliquer. Je vis ce que je vis, cette nuit-là, de même que je vis ce que je vis plus tard, quand la huldra vint prendre sa dernière victime, mais j’ai beau essayer de trouver une explication, je n’y arrive pas. C’est impossible. »

John Burnside L’Eté des noyés Editions Métailié – 321 pages –

John Burnside L’Eté des noyés Editions Métailié – 321 pages –

Traduit de l’anglais (Ecosse) par Catherine Richard

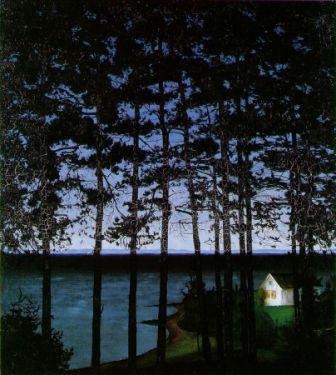

« C’était une huile de Harald Sohlberg, représentant une petite maison au bord de la mer, une hytte blanche isolée… (…) L’étiquette, sur le mur, donnait le nom et la date de l’œuvre en norvégien, Et Hus Ved Kysten (1907) puis la traduction – La Maison du pêcheur (1907) -, qui n’était pas exacte, quoique assez proche. » [p.205]

03/08/2018 | Lien permanent

Zadie Smith : Swing Time

Zadie Smith, née en 1975 dans une banlieue du nord-ouest de Londres, est une écrivaine britannique, fille d'un père anglais et d'une mère jamaïcaine qui émigre en Angleterre en 1969. Ses parents divorcent alors qu'elle est encore adolescente et à l'âge de 14 ans, change son prénom de Sadie en Zadie. Elle étudie la littérature anglaise à l'université de Cambridge. Swing Time est son cinquième et tout nouveau roman.

Zadie Smith, née en 1975 dans une banlieue du nord-ouest de Londres, est une écrivaine britannique, fille d'un père anglais et d'une mère jamaïcaine qui émigre en Angleterre en 1969. Ses parents divorcent alors qu'elle est encore adolescente et à l'âge de 14 ans, change son prénom de Sadie en Zadie. Elle étudie la littérature anglaise à l'université de Cambridge. Swing Time est son cinquième et tout nouveau roman.

La narratrice (jamais nommée) et Tracey, deux petites filles métisses d’un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d’un cours de danse. Devenues copines, elles rêvent de devenir danseuses en regardant des cassettes vidéo de films avec Fred Astaire (Swing Time est l’un d’eux, connu chez nous sous le titre Sur les ailes de la danse, réalisé en 1936 par George Stevens). Tracey, la plus délurée et la plus douée, abandonne l’école pour tenter sa chance dans cette carrière alors que la narratrice, moins téméraire ou plus sage poursuit ses études jusqu’à l’université : leurs chemins divergent et elles se perdent de vue. Devenue l’assistante personnelle d’Aimee, une pop star à la renommée internationale, la narratrice sillonne le monde et participe au projet humanitaire de la vedette de la chanson, la construction d’une école dans un village africain. Après bien des épreuves, la fin du roman réunira les deux femmes… ?

Ayant lu deux romans de l’écrivain, Sourires de loup et Ceux du Nord-Ouest, je m’attendais à y retrouver les mêmes excès, la même exubérance d’écriture, ces traits qui font le charme (ou pas, c’est selon les goûts) de Zadie Smith. Or ici, tout est beaucoup plus calme, plus simple à lire. Certes, il s’y passe mille choses, les sujets évoqués sont multiples comme d’habitude mais l’écriture est plus assagie. Pour être franc, c’est ce qui m’a un peu déçu dans ce livre ; c’est un beau roman, c’est une belle histoire, mais… Que le roman offre matière à discussions et belles interviews dans les médias, c’est certain car il y a de quoi faire, mais dire que je me suis régalé à le lire serait exagéré.

Parmi les thèmes abordés par Zadie Smith : la vie aux côtés d’une pop star, l’implication de ce genre d’artiste dans des œuvres humanitaires en Afrique avec le décalage inhérent à ces deux mondes diamétralement opposés et la portée finale de l’action « Que se passera-t-il quand nous partirons, quand la nouvelle école sera construite et fonctionnera et que nous ne viendrons quasiment plus ici, ou plus du tout ? ». L’Afrique et les milles problèmes qu’elle recèle, excision, montée de l’islam, adoption des enfants par les occidentaux, économie locale… L’écrivain pointe aussi du doigt – ironiquement pourrait-on dire – les nuances de couleur de peau qui vous font Noir ici mais pas là-bas ou de la relativité des choses.

Et en fil rouge, l’évolution des vies des deux femmes, leur amitié enfantine puis leur séparation : Tracey qui semblait bien partie pour réussir dans la danse virera chargée de gosses et l’esprit dérangé, quant à la narratrice sa vie pourrait sembler excitante aux côtés d’une vedette mais elle n’est qu’un pion qui bosse sans compter et qui peut être renvoyé sans préavis et pour ce qui est de sa vie personnelle/affective…

Le roman est construit sur des oppositions : les familles des deux jeunes femmes sont métissées mais pour l’une, père Blanc et mère de couleur, pour l’autre l’inverse ; leurs caractères sont opposés ; la vie en Afrique ou à Londres, New York etc. ne peut se comparer ; la mère jamaïcaine de la narratrice œuvre pour les déshérités de Londres tandis que la pop star Blanche tente d’aider les jeunes Africains chez eux, etc.

Si à la fin du roman, la narratrice retrouve Tracey, cette note d’optimisme reste néanmoins mesurée et sans garantie de futur.

« Mais, personnellement, je pensai qu’Aimee n’avait pas tort : je me souvenais de mes propres camarades de classe, de mes cours de danse, des aires de jeux, des groupes d’activités au centre de jeunesse, des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille, je me souvenais qu’il y avait toujours une fille avec un secret, quelque chose de furtif et de brisé en elle, et en marchant dans le village avec Aimee, en entrant chez les gens pour leur serrer la main, accepter la nourriture et les boissons qu’ils nous offraient, se laisser embrasser par leurs enfants, je pensais souvent à cette fille, cette fille qui vit partout dans le monde et depuis la nuit des temps, qui balaie la cour et sert le thé ou porte sur sa hanche le bébé de quelqu’un d’autre, cette fille qui vous regarde avec un secret au fond d’elle dont elle ne peut pas parler. »

Zadie Smith Swing Time Gallimard – 469 pages – (A paraître le 16 août)

Zadie Smith Swing Time Gallimard – 469 pages – (A paraître le 16 août)

Traduit de l’anglais par Emmanuelle et Philippe Aronson

07/08/2018 | Lien permanent | Commentaires (2)

Emmanuelle Bayamack-Tam : Arcadie

Emmanuelle Bayamack-Tam, née en 1966 à Marseille, est une écrivaine française. Agrégée de lettres modernes elle publie aussi sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri. Arcadie, son dernier roman (2018) vient d’être réédité en collection de poche.

Emmanuelle Bayamack-Tam, née en 1966 à Marseille, est une écrivaine française. Agrégée de lettres modernes elle publie aussi sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri. Arcadie, son dernier roman (2018) vient d’être réédité en collection de poche.

Dans le Sud-est de la France, Liberty House, une grande demeure sur un vaste domaine abrite une communauté d’inadaptés sociaux sous la houlette d’Arcady, leur gourou. La narratrice, Farah, quatorze ans vit ici avec sa famille, son père et sa mère qui souffre d’électro-hypersensibilité, la grand-mère naturiste et lesbienne et une trentaine d’autres pensionnaires du même acabit. Une seule consigne, « aimer et jouir sans entraves. » Une sorte de paradis libertaire, une zone blanche sans réseaux sociaux ni nouvelles technologies. Tout irait pour le mieux pour Farah si elle n’était pas amoureuse d’Arcady qui repousse ses avances dans un premier temps, prétextant son jeune âge. Mais pire encore pour elle, l’éveil de sa sexualité va se révéler plus que complexe quand son corps va dévier des normes communément admises…

Autant vous prévenir tout de suite, si parler sexe vous indispose, vous risquez de rechigner à la lecture de ce très bon roman. Car si le livre aborde de multiples problèmes de notre époque, le nœud (sic !) de l’affaire tourne autour de l'intersexuation (ou intersexualité), ce terme biologique décrivant des personnes « nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de « mâle » et « femelle » dixit l'ONU. Farah va se livrer à une quête du genre éperdue pour découvrir qui elle est, femme, homme, voire les deux à la fois ? Il y aura du sexe avec Arcady, le grand amour de sa vie ou avec Maureen, femme pour l’un, mec pour l’autre ; son seul confident, Daniel, le pendant sexuel de Farah, homme féminisé…. Tout cela ressemble à une histoire de tuyaux de poêle, mais c’est rudement bien mené.

Qu’on aime ou pas ce roman - mon premier de cette écrivaine - on se doit de saluer haut et fort l’écriture et le style. Une imagination galopante qui sied parfaitement à la fluidité de sa plume et la volubilité de son propos. Les détails pointus abondent, le vocabulaire est d’une grande richesse et précision. Tout comme un des personnages du roman, le lecteur « est vite noyé sous un flot d’informations et d’anecdotes aventureuses. » Un pur régal d’autant que le ton général est à l’ironie permanente.

Il y a trop de choses dans ce bouquin pour tout recenser, outre le sexe et l’interrogation sur la notion de genre, il est aussi question d’immigrés, l’un d’eux arrivé en cachette sur la propriété va enflammer les sens de Farah et de Daniel ! Et qui plus est, mettre à mal ce qu’ils pensaient des valeurs prônées par leur phalanstère. Mais vous croiserez aussi des réflexions sur la presse et les chaines d’infos en continu, sur internet et les nouvelles technologies, sur la chirurgie esthétiques, vous vous débrouillerez avec le parler « branché » d’aujourd’hui etc. Bref, un bouquin très moderne.

Tous ces compliments ne prendront de valeur que si j’évoque aussi, les défauts du bouquin – du moins pour moi. Parfois Farah pousse le bouchon un peu loin et le lecteur ne sait pas vraiment faire la part entre l’ironie ou le sérieux quand elle déclare « la plupart des gens haïssent les enfants et leur souhaitent le pire, mutilations et abus sexuels compris : la pédocriminalité ne fait que répondre à leurs vœux inavouables » ou encore, « je crois pouvoir dire que le troisième sexe est l’avenir de l’homme. » Enfin, l’épilogue du roman nous offre quelques pages s’apparentant à un manifeste écologiste d’un simplet affligeant qui ternissent un peu mon enthousiasme général… Mais je le répète, c’est un bon bouquin.

« Arrête de dire « secte », c’est pas une secte ! Et Arcady, il a attendu que j’aie plus de quinze ans, je te rappelle ! C’est lui qui n’a pas voulu coucher avant : moi, j’étais prête ! Même à treize ans, j’étais archiprête ! C’est même moi qui l’ai harcelé ! – Ca change rien ! Tu le considérais comme ton père spirituel, tu m’as dit ! Alors, c’était carrément de l’inceste ! Ca me dégoûte ! Si vu de l’extérieur mon histoire avec Arcady ressemble à de l’abus sur mineur par personne ayant autorité, j’en suis désolée, et ça m’apprendra à la raconter à des gens qui ne sont pas en mesure de la comprendre voire d’en admettre l’existence. Désormais, je vais garder pour moi le récit de mon enfance hors normes dans une confrérie du libre esprit. Je vais même y penser aussi peu que possible, à cette enfance. J’ai dix-sept ans : l’âge adulte, c’est maintenant. »

Emmanuelle Bayamack-Tam Arcadie Folio – 398 pages –

Emmanuelle Bayamack-Tam Arcadie Folio – 398 pages –

29/06/2020 | Lien permanent | Commentaires (5)

Jesmyn Ward : Le Chant des revenants

Jesmyn Ward, née en 1977 à Berkeley (Californie) mais élevée dans l’état du Mississippi, est une romancière américaine. Bénéficiant d’une bourse pour l’Université Stanford, elle obtient en 2005 un MFA (master of fine arts) en création littéraire à l'Université du Michigan. Elle est professeur de création littéraire à l'Université de South Alabama à Mobile, puis à l'Université Tulane (La Nouvelle Orléans). Elle remporte à deux reprises le National Book Award : en 2011, pour son deuxième roman, Bois sauvage et en 2017, pour son troisième roman, Le Chant des revenants.

Jesmyn Ward, née en 1977 à Berkeley (Californie) mais élevée dans l’état du Mississippi, est une romancière américaine. Bénéficiant d’une bourse pour l’Université Stanford, elle obtient en 2005 un MFA (master of fine arts) en création littéraire à l'Université du Michigan. Elle est professeur de création littéraire à l'Université de South Alabama à Mobile, puis à l'Université Tulane (La Nouvelle Orléans). Elle remporte à deux reprises le National Book Award : en 2011, pour son deuxième roman, Bois sauvage et en 2017, pour son troisième roman, Le Chant des revenants.

Jojo, treize ans, vit chez ses grands-parents noirs Papy River Red et Mamy Philomène, sa mère Leonie, leur fille, et sa petite sœur Kayla qui a trois ans. Le père, Michael, est blanc et termine une peine de prison de trois années à Parchman Farm. Leonie, ses gamins et sa copine blanche Misty partent en voiture pour un long périple afin de récupérer Michael…

J’ai longtemps hésité à lire ce roman, raté aux premiers jours de sa sortie, soulé par les critiques dithyrambiques et unanimes ensuite, j’ai préféré laisser le plat refroidir avant d’y goûter. Hé bien, ça se mange très bien ainsi ! Et je reconnais que Jasmyn Ward a fait très fort avec ce roman.

J’ai surtout été emballé par l’écriture qui marie les styles selon les situations ou les effets désirés, mais toujours d’une apparente facilité. Ici, des phrases courtes et simples imposant un rythme rapide et enlevé, là, des mots de tous les jours pour dire des faits terribles de gravité et de souffrance, nous évitant un certain lyrisme qui aurait pu générer des émotions fictives, les mots seuls suffisent. Le lyrisme on le trouve ailleurs, quand il s’agit de rêves ou de conversations avec les morts, ces revenants venus hanter les vivants. Quant à la forme, il s’agit d’un roman chorale, où les principaux acteurs prennent la parole chacun leur tour, le temps d’un chapitre, Jojo, Leonie…

Leonie n’est pas une mère exemplaire dans le sens classique du terme, « elle n’a pas l’instinct maternelle » reconnait sa mère. Ajoutons qu’elle se drogue, ce qui n’arrange pas les choses, endurant une ancienne souffrance depuis le meurtre de son frère Given, tué par un cousin de Michael ! Du coup c’est Jojo qui s’occupe de sa sœur (leur relation adorable m’a fortement rappelé celle entre Paul et Ana, gosses dans Les Héros de la Frontière de Dave Eggers, d’autant qu’il y avait aussi là un long voyage en voiture). Papy, vieil homme sage qui a lui aussi fait de la prison à Parchman Farm, est un modèle pour Jojo qui n’a pas de père présent, quant à Mamie, elle se meurt lentement d’un cancer.

Le livre traite deux thèmes principaux, le racisme et le rapport à la mort pour un gamin qui s’éveille à la vie. Le racisme, ce sont les parents de Michael qui haïssent Leonie et ne veulent pas la recevoir chez eux, ni voir leurs petits-enfants ; ce petit flic qui contrôle la voiture de Leonie et menace de son flingue Jojo ; ce sont les évocations de la vie ou de la mort dans le tristement célèbre pénitencier (et là, c’est à Nickel Boys de Colson Whitehead que j’ai pensé, en particulier les scènes avec les chiens). Le rapport à la mort pour Jojo, c’est son oncle Given assassiné, sa grand-mère cancéreuse et un certain Richie.

Avec Richie, on aborde un autre aspect du roman, celui des revenants et des fantômes. Quand Papy était au pénitencier il a tenté d’aider le petit Richie à supporter l’incarcération, histoire que Jojo aime se faire raconter mais dont il ne connait pas vraiment la fin, si ce n’est que Richie est mort et que ce mort vient le voir et lui parler, demander des comptes… révélés par l’épilogue. Autre fantôme, Given, qui lui apparait à Leonie quand elle est sous l’emprise de la drogue. Et puis, Mamie, qui pratique le vaudou ou quelque croyance de ce genre et en a enseigné quelques bribes à sa fille.

Je suppose que tout le monde a lu ce roman aujourd’hui mais s’il en reste qui l’ont raté comme moi hier encore, il est temps de vous y mettre. Je n’ai évoqué que quelques points de l’intrigue et même de tous les sujets abordés par l’écrivaine mais vous voyez déjà qu’il y a de quoi nourrir un bon bouquin. C’est très beau car très poignant, c’est l’Amérique banale et tragique, c’est poétique et magique, bref c’est un roman absolument remarquable.

« Il dit ça si facilement. Fiston. Il a passé un bras sur le dossier du siège conducteur, la main autour de la nuque de Leonie qu’il masse, qu’il serre doucement. Ca ressemble un peu à la manière qu’avait Mamie de me garde par le cou quand on allait faire les courses, à l’époque où j’étais petit et où on pouvait marcher tous les deux dans les allées de l’épicerie. Dès que je m’excitais trop, par exemple quand je voyais les bonbons près de la caisse, elle serrait ; pas trop fort. Juste assez pour me rappeler qu’on était dans un magasin, au milieu d’un paquet de blancs, et que je devais bien me tenir. Et puis elle me suivait, m’accompagnait, m’aimait. Elle était là. »

Jesmyn Ward Le Chant des revenants Belfond – 268 pages –

Jesmyn Ward Le Chant des revenants Belfond – 268 pages –

Traduit de l’américain par Charles Recoursé

"Parchman Farm" or "Parchman Farm Blues" is a blues song first recorded by American Delta blues musician Bukka White in 1940. It is an autobiographical piece, in which White sings of his experience at the infamous Mississippi State Penitentiary, known as Parchman Farm :

31/12/2020 | Lien permanent | Commentaires (2)

John Edgar Wideman : Deux villes

John Edgar Wideman est un écrivain Afro-américain, né en 1941 à Washington mais c’est à Homewood, un des ghettos noirs de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où sa famille est installée depuis plusieurs générations qu’il passe son enfance. Excellent élève et très bon joueur de basket-ball, ce sport lui servira de ticket d'entrée à l'université et en 1959 il intègre l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. En 1965, il épouse une femme blanche, Judith Ann Goldman, avocat, avec qui il a trois enfants. En 2000, il divorce de Judith Goldman et se remarie, en 2004, avec l'auteure française Catherine Nedonchelle. En 1994, son deuxième fils Jacob est condamné à la prison à vie pour meurtre. Considéré comme un des grands écrivains américains contemporains, sa carrière est marquée par sa fulgurance et sa réussite exceptionnelle couronnée de multiples prix prestigieux. Son roman, Deux villes (1998) vient d’être réédité.

John Edgar Wideman est un écrivain Afro-américain, né en 1941 à Washington mais c’est à Homewood, un des ghettos noirs de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où sa famille est installée depuis plusieurs générations qu’il passe son enfance. Excellent élève et très bon joueur de basket-ball, ce sport lui servira de ticket d'entrée à l'université et en 1959 il intègre l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. En 1965, il épouse une femme blanche, Judith Ann Goldman, avocat, avec qui il a trois enfants. En 2000, il divorce de Judith Goldman et se remarie, en 2004, avec l'auteure française Catherine Nedonchelle. En 1994, son deuxième fils Jacob est condamné à la prison à vie pour meurtre. Considéré comme un des grands écrivains américains contemporains, sa carrière est marquée par sa fulgurance et sa réussite exceptionnelle couronnée de multiples prix prestigieux. Son roman, Deux villes (1998) vient d’être réédité.

Livre difficilement résumable comme on va le voir plus loin, mais disons pour en faire une approche minimale qu’il s’agit d’un roman éclaté, roman choral où les intervenants, Kassima, Monsieur Mallory et Robert Jones vont nous faire ressentir – dans la mesure du possible – leurs conditions de vie ou ce que c’est que d’être un Noir, à Philadelphie ou Pittsburg : les guerres de gangs qui tuent vos enfants, les flics, le racisme (« La haine des mecs blancs pour les Noirs c’est pas nouveau. Quand il s’agit du péril noir tous les blancos du monde parlent la même langue »)… Mais trois voix qui disent, chacune à leur manière, qu’on peut s’en tirer ou du moins qu’on doit résister.

Rapide esquisse des trois acteurs : Kassima, son mari est mort du sida et ses deux fils ont été assassinés, pourtant une volonté farouche l’anime, elle survivra car elle le veut, « Après la mort de mes fils et celle de leur papa j’ai décidé que je voulais continuer à vivre. » Monsieur Mallory, vieil homme malade, il loge dans une pièce de la maison de Kassima ; photographe, il archive la mémoire de son peuple, dans le roman il représente une sorte de sage. Robert Jones, la cinquantaine, il pourrait être l’homme d’un nouveau départ pour Kassima, encore faudrait-il qu’il renonce à jouer les malins dans ce ghetto régi pas la loi des gangs, « Je t’aime, mon loup. Je t’aime, je t’aime, je t’aime. Mais je suis incapable d’aimer encore un autre mort » le prévient-elle.

Les récits des uns et des autres s’entremêlent, les époques et les lieux varient Philadelphie/Pittsburg mais aussi un magnifique chapitre en Italie où Mallory a fait la guerre. L’entame du bouquin est franchement complexe à lire, dans ce style très afro-américain où l’écriture se fait rap revendicateur, tenez-bon ça s’arrange ensuite. Ca reste pourtant un signal fort qui se confirmera jusqu’à la fin, John Edgar Wideman est un grand écrivain, quel style ! Je pourrais même écrire quels styles ! Car selon les situations ou les voix qui s’expriment, l’écriture diffère, le rap du début se fera écriture lyrique d’un grand classicisme durant l’épisode italien, à moins que ce chant choral ne soit un blues sublime au fil d’autres pages.

Alors certes, le déroulé du récit n’est pas toujours évident à suivre (réflexion à l’intention des lecteurs néophytes) mais voilà un sacrément bon bouquin de vraie littérature qui lorsqu’on y entre vous choppe et ne vous lâche plus tant il est émouvant.

« Je haïssais en moi la suppliante. Et la coupable. Et la souffrante. Mes fils morts ce fut comme si je ne m’aimais plus du tout. Si je continuais à tout voir en noir je me dégoûterais tellement de moi-même que j’en crèverais. Il fallait absolument que je m’accorde le bénéfice du doute. Je me suis relevée. J’ai arrêté de me demander pourquoi. Il ne pouvait pas y avoir de pourquoi. En tout cas aucun que je comprenne. Et même si je pouvais savoir, à quoi bon. Ca ne me ramènerait pas mes fils. Je me suis dit : Sors-toi donc de ce lit. Prépare-toi un hot-dog peigne ta tignasse lis ta Bible nettoie l’évier ou astique-toi le bouton. Profite de ce qui reste. Prends-le. Et estime-toi heureuse qu’il en reste encore. Apprécie. Et, oui, j’avais bel et bien envie de vivre ; même si le monde s’écroulait autour de moi. »

John Edgar Wideman Deux villes L’Imaginaire Gallimard – 278 pages –

John Edgar Wideman Deux villes L’Imaginaire Gallimard – 278 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean-Pierre Richard

« Dans un studio de fortune, à peu près à l’époque où il est né, Bessie Smith, l’Impératrice du Blues, improvise l’accompagnement d’un dernier filage de « Backwater Blues » » [p.229]

21/06/2018 | Lien permanent

Philip Roth : La Tache

Philip Milton Roth (1933-2018) est un écrivain américain, auteur d'un recueil de nouvelles et de 26 romans. La Tache, roman paru en 2002, s’inscrit dans le cycle Nathan Zuckerman. Le livre a été adapté au cinéma en 2003 (La Couleur du mensonge) par Robert Benton avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman, au grand désespoir de l’écrivain !

Philip Milton Roth (1933-2018) est un écrivain américain, auteur d'un recueil de nouvelles et de 26 romans. La Tache, roman paru en 2002, s’inscrit dans le cycle Nathan Zuckerman. Le livre a été adapté au cinéma en 2003 (La Couleur du mensonge) par Robert Benton avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman, au grand désespoir de l’écrivain !

1998 dans le New Jersey. Coleman Silk, vieil homme à la retraite, demande à son voisin écrivain, Nathan Zuckerman, d’écrire un livre retraçant son histoire. Sa femme vient de mourir, épuisée par les médisances à l’encontre de son époux, ancien doyen de l'université d'Athena, poussé à prendre sa retraite suite à une accusation de racisme. Dans un premier temps Zuckerman renonce à ce projet mais les deux hommes nouent une sorte d’amitié ; quand plus tard le vieil homme décède, l’écrivain revient sur sa décision initiale et se lance dans une enquête sur la personnalité de Coleman Silk qui va s’avérer riche en surprises…

Première source d’étonnement, Coleman Silk (71 ans) depuis son veuvage avait une maitresse, Faunia Farley (34 ans), outre la différence d’âge importante, elle occupait un poste de femme de ménage, sachant à peine lire. Cette liaison faisait jaser à plus d’un titre et lui attira de puissantes inimitiés : que ce soit de la part de Delphine Roux, une jeune française qu’il avait lui-même recrutée et qui avait grimpé très vite dans la hiérarchie de l’université, menant une cabale contre lui ; à moins que ce ne soit, Lester Farley, ex-époux de sa maîtresse, la tenant pour responsable de la mort de leurs deux jeunes enfants dans un incendie, et comme l’homme est gravement perturbé par un traumatisme post-guerre du Vietnam, il serait capable de tout et pourquoi pas de l’irrémédiable : Coleman Silk et Faunia sont morts dans un accident de voiture, Zuckerman soupçonne Lester d’être impliqué dans ce drame.

Si le secret, j’y reviendrai, de Coleman Silk est au coeur du roman, le personnage de Faunia est à coup sûr le plus puissant du livre. Violée par son beau-père, battue par son mari, ses enfants morts, désormais vivant de petits boulots… Leur liaison est improbable, écart d’âge conséquent, différence de milieu social trop importante, eux-mêmes savent que leur romance ne pourra pas durer mais elle est un symbole de leur liberté, envers et contre tous. Un scandale local rejoignant le scandale national, nous sommes en plein pendant « l’affaire Monica Lewinsky », pour les jeunes lecteurs, il s’agit de cette stagiaire qui n’hésitait pas à se mettre à genoux devant le président Bill Clinton dans le bureau ovale de la Maison Blanche… Ce qui déclencha une hystérie collective.

Et puis il y a le terrible secret de Coleman Silk, je peux le révéler, il ne nuira pas à votre lecture si vous ne connaissez pas encore ce roman, certains passages prennent même plus de sel quand on est dans la confidence. Le doyen de l’université, que tout le monde voyait comme un intellectuel juif de bonne extraction était en fait un Noir à la peau très claire d’origine modeste se faisant passer pour un Blanc ! Même accusé de racisme (pour l’emploi d’un mot à double sens du quel les mauvaises langues se délectent toujours) il n’avouera pas son secret pour être disculpé. Ici aussi, cette identité falsifiée avait pour but, non pas de renier sa race mais de lui offrir une plus grande liberté afin de vivre la vie qu’il se choisirait.

Un grand livre de Philip Roth, comme toujours. Roman de la souffrance : celle d’un vétéran du Vietnam, d’une femme maltraitée et d’un homme victime d’une accusation mensongère. Roman de la dénonciation du politiquement correct, du puritanisme, du mensonge et de la calomnie. Roman de l’identité et des masques.

« Trois mois plus tard, lorsque j’ai appris son secret et que je me suis mis à écrire ce livre – ce livre qu’il m’avait demandé d’écrire au départ, mais que je n’écrivais pas forcément comme il l’aurait souhaité -, j’ai compris enfin ce qui sous-tendait ce pacte : il lui avait raconté toute son histoire ; Faunia était la seule à savoir comment Coleman Silk était devenu lui-même. Comment je sais qu’elle le savait ? Je n’en sais rien. Je n’ai pas pu m’en assurer, je n’en ai pas les moyens. Maintenant qu’ils sont morts, personne ne peut savoir. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne peux faire que ce que chacun fait quand il croit savoir : j’imagine ; j’en suis réduit à imaginer. Il se trouve que c’est ainsi que je gagne ma vie, c’est mon métier, je ne fais rien d’autre à présent. »

Philip Roth La Tache Gallimard – 442 pages –

Philip Roth La Tache Gallimard – 442 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun

28/02/2019 | Lien permanent | Commentaires (4)

Guy de Maupassant : Un réveillon

Comme tous les ans à cette époque, je m’efforce de vous offrir un texte qui collera à l’actualité en guise de billet de Noël. Cette année j’ai fait appel à Guy de Maupassant (1850-1893) avec une de ses nouvelles. Un réveillon, paraitra d’abord dans la revue Gil Blas du 5 janvier 1882 avant d’être incorporé dans le volume Mademoiselle Fifi qui sortira quelques mois plus tard.

Comme tous les ans à cette époque, je m’efforce de vous offrir un texte qui collera à l’actualité en guise de billet de Noël. Cette année j’ai fait appel à Guy de Maupassant (1850-1893) avec une de ses nouvelles. Un réveillon, paraitra d’abord dans la revue Gil Blas du 5 janvier 1882 avant d’être incorporé dans le volume Mademoiselle Fifi qui sortira quelques mois plus tard.

« La date de parution (5 janvier) justifie le thème du récit – conte de Noël – et le climat dans lequel il s’insère – celui de la chasse, spécialement aux oiseaux de passage. Mais, allant plus loin, dépassant même le cadre d’une aventure normande, l’auteur narre une « histoire insolite » qui fait cheminer le lecteur sur les limites incertaines du cocasse et du macabre. » Notes extraites de l’édition de la Pléiade du Maupassant – Contes et nouvelles – Tome 1.

Guy de Maupassant Un réveillon :

« Je ne sais plus au juste l'année. Depuis un mois entier je chassais avec emportement, avec une joie sauvage, avec cette ardeur qu'on a pour les passions nouvelles.

J'étais en Normandie, chez un parent non marié, Jules de Banneville, seul avec lui, sa bonne, un valet et un garde dans son château seigneurial. Ce château, vieux bâtiment grisâtre entouré de sapins gémissants, au centre de longues avenues de chênes où galopait le vent, semblait abandonné depuis des siècles. Un antique mobilier habitait seul les pièces toujours fermées, où jadis ces gens dont on voyait les portraits accrochés dans un corridor aussi tempétueux que les avenues recevaient cérémonieusement les nobles voisins.

Quant à nous, nous nous étions réfugiés dans la cuisine, seul coin habitable du manoir, une immense cuisine dont les lointains sombres s'éclairaient quand on jetait une bourrée nouvelle dans la vaste cheminée. Puis, chaque soir, après une douce somnolence devant le feu, après que nos bottes trempées avaient fumé longtemps et que nos chiens d'arrêt, couchés en rond entre nos jambes, avaient rêvé de chasse en aboyant comme des somnambules, nous montions dans notre chambre.

C'était l'unique pièce qu'on eût fait plafonner et plâtrer partout, à cause des souris. Mais elle était demeurée nue, blanchie seulement à la chaux, avec des fusils, des fouets à chiens et des cors de chasse accrochés aux murs ; et nous nous glissions grelottants dans nos lits, aux deux coins de cette case sibérienne.

A une lieue en face du château, la falaise à pic tombait dans la mer ; et les puissants souffles de l'Océan, jour et nuit, faisaient soupirer les grands arbres courbés, pleurer le toit et les girouettes, crier tout le vénérable bâtiment, qui s'emplissait de vent par ses tuiles disjointes, ses cheminées larges comme des gouffres, ses fenêtres qui ne fermaient plus.

Ce jour-là il avait gelé horriblement. Le soir était venu. Nous allions nous mettre à table devant le grand feu de la haute cheminée où rôtissaient un râble de lièvre flanqué de deux perdrix qui sentaient bon.

Mon cousin leva la tête : "Il ne fera pas chaud en se couchant", dit-il.

Indifférent, je répliquai : "Non, mais nous aurons du canard aux étangs demain matin."

La servante, qui mettait notre couvert à un bout de la table et celui des domestiques à l'autre bout, demanda : "Ces messieurs savent-ils que c'est ce soir le réveillon ?"

Nous n'en savions rien assurément, car nous ne regardions guère le calendrier. Mon compagnon reprit : "Alors c'est ce soir la messe de minuit. C'est donc pour cela qu'on a sonné toute la journée !"

La servante répliqua :"Oui et non, monsieur ; on a sonné aussi parce que le père Fournel est mort."

Le père Fournel, ancien berger, était une célébrité du pays. Agé de quatre-vingt-seize ans, il n'avait jamais été malade jusqu'au moment où, un mois auparavant, il avait pris froid, étant tombé dans une mare par une nuit obscure. Le lendemain il s'était mis au lit. Depuis lors il agonisait.

Mon cousin se tourna vers moi : "Si tu veux, dit-il, nous irons tout à l'heure voir ces pauvres gens." Il voulait parler de la famille du vieux, son petit-fils, âgé de cinquante-huit ans, et sa petite belle-fille, d'une année plus jeune. La génération intermédiaire n'existait déjà plus depuis longtemps. Ils habitaient une lamentable masure, à l'entrée du hameau, sur la droite.

Mais je ne sais pourquoi cette idée de Noël, au fond de cette solitude, nous mit en humeur de causer. Tous les deux, en tête-à-tête, nous nous racontions des histoires de réveillons anciens, des aventures de cette nuit folle, les bonnes fortunes passées et les réveils du lendemain, les réveils à deux avec leurs surprises hasardeuses, l'étonnement des découvertes.

De cette façon, notre dîner dura longtemps. De nombreuses pipes le suivirent ; et, envahis par ces gaietés de solitaires, des gaietés communicatives qui naissent soudain entre deux intimes amis, nous parlions sans repos, fouillant en nous pour nous dire ces souvenirs confidentiels du cœur qui s'échappent en ces heures d'effusion.

La bonne, partie depuis longtemps, reparut : "Je vais à la messe, monsieur.

- Déjà !

- Il est minuit moins trois quarts.

- Si nous allions aussi jusqu'à l'église ? demanda Jules : cette messe de Noël est bien curieuse aux champs."

J'acceptai, et nous partîmes, enveloppés en nos fourrures de chasse.

Un froid aigu piquait le visage, faisait pleurer les yeux. L'air cru saisissait les poumons, desséchait la gorge. Le ciel profond, net et dur, était criblé d'étoiles qu'on eût dites pâlies par la gelée ; elles scintillaient non point comme des feux, mais comme des astres de glace, des cristallisations brillantes. Au loin, sur la terre d'airain, sèche et retentissante, les sabots des paysans sonnaient ; et, par tout l'horizon, les petites cloches des villages, tintant, jetaient leurs notes grêles comme frileuses aussi, dans la vaste nuit glacée.

La campagne ne dormait point. Des coqs, trompés par ces bruits, chantaient ; et en passant le long des étables, on entendait remuer les bêtes troublées par ces rumeurs de vie.

En approchant du hameau, Jules se ressouvint des Fournel. "Voici leur baraque, dit-il : entrons !"

Il frappa longtemps en vain. Alors une voisine, qui sortait de chez elle pour se rendre à l'église, nous ayant aperçus : "Ils sont à la messe, messieurs : ils vont prier pour le père."

"Nous les verrons en sortant", dit mon cousin.

La lune à son déclin profilait au bord de l'horizon sa silhouette de faucille au milieu de cette semaine infinie de grains luisants jetés à poignée dans l'espace. Et par la campagne noire, des petits feux tremblants s'en venaient de partout vers le clocher pointu qui sonnait sans répit. Entre les cours des fermes plantées d'arbres, au milieu des plaines sombres, ils sautillaient, ces feux, en rasant la terre. C'étaient des lanternes de corne que portaient les paysans devant leurs femmes en bonnet blanc, enveloppées de longues mantes noires, et suivies de mioches mal éveillés, se tenant la main dans la nuit.

Par la porte ouverte de l'église, on apercevait le chœur illuminé. Une guirlande de chandelles d'un sou faisait le tour de la nef- et par terre, dans une chapelle à gauche, un gros Enfant Jésus étalait sur de la vraie paille, au milieu des branches de sapin, sa nudité rose et maniérée.

L'office commençait. Les paysans courbés, les femmes à genoux priaient. Ces simples gens, relevés par la nuit froide, regardaient, tout remués, l'image grossièrement peinte, et ils joignaient les mains, naïvement convaincus autant qu'intimidés par l'humble splendeur de cette représentation puérile.

L'air glacé faisait palpiter les flammes. Jules me dit : "Sortons ! on est encore mieux dehors."

Et sur la route déserte, pendant que tous les campagnards prosternés grelottaient dévotement, nous nous mîmes à recauser de nos souvenirs, si longtemps que l'office était fini quand nous revînmes au hameau.

Un filet de lumière passait sous la porte des Fournel. "Ils veillent leur mort, dit mon cousin. Entrons enfin chez ces pauvres gens, cela leur fera plaisir."

Dans la cheminée, quelques tisons agonisaient. La pièce noire, vernie de saleté, avec ses solives vermoulues, brunies par le temps, était pleine d'une odeur suffocante de boudin grillé. Au milieu de la grande table, sous laquelle la huche au pain s'arrondissait comme un ventre dans toute sa longueur, une chandelle dans un chandelier de fer tordu, filait jusqu'au plafond l'âcre fumée de sa mèche en champignon. -Et les deux Fournel, l'homme et la femme, réveillonnaient en tête-à-tête.

Mornes, avec l'air navré et la face abrutie des paysans, ils mangeaient gravement sans dire un mot. Dans une seule assiette, posée entre eux, un grand morceau de boudin dégageait sa vapeur empestante. De temps en temps, ils en arrachaient un bout avec la pointe de leur couteau, l'écrasaient sur leur pain qu'ils coupaient en bouchées, puis mâchaient avec lenteur.

Quand le verre de l'homme était vide, la femme, prenant la cruche au cidre, le remplissait.

A notre entrée, ils se levèrent, nous firent asseoir, nous offrirent de "faire comme eux", et, sur notre refus, se remirent à manger.

Au bout de quelques minutes de silence, mon cousin demanda : "Eh bien, Anthime, votre grand-père est mort ?

- Oui, mon pauv' monsieur, il a passé tantôt."

Le silence recommença. La femme, par politesse, moucha la chandelle. Alors, pour dire quelque chose, j'ajoutai : "Il était bien vieux."

Sa petite belle-fille de cinquante-sept ans reprit : "Oh ! son temps était terminé, il n'avait plus rien à faire ici."

Soudain, le désir me vint de regarder le cadavre de ce centenaire, et je priai qu'on me le montrât.

Les deux paysans, jusque-là placides, s'émurent brusquement. Leurs yeux inquiets s'interrogèrent, et ils ne répondirent pas.

Mon cousin, voyant leur trouble, insista.

L'homme alors, d'un air soupçonneux et sournois, demanda : "A quoi qu'ça vous servirait ?

- A rien, dit Jules, mais ça se fait tous les jours ; pourquoi ne voulez-vous pas le montrer ?"

Le paysan haussa les épaules. "Oh ! moi, j'veux ben ; seulement, à c'te heure-ci, c'est malaisé."

Mille suppositions nous passaient dans l'esprit. Comme les petits-enfants du mort ne remuaient toujours pas, et demeuraient face à face, les yeux baissés, avec cette tête de bois des gens mécontents, qui semble dire : "Allez-vous-en", mon cousin parla avec autorité : "Allons, Anthime, levez-vous, et conduisez-nous dans sa chambre." Mais l'homme, ayant pris son parti, répondit d'un air renfrogné : "C'est pas la peine, il n'y est pu, monsieur.

Mais alors, où donc est-il ?"

La femme coupa la parole à son mari :

"J'vas vous dire : j'lavons mis jusqu'a d'main dans la huche, parce que j'avions point d'place."

Et, retirant l'assiette au boudin, elle leva le couvercle de leur table, se pencha avec la chandelle pour éclairer l'intérieur du grand coffre béant au fond duquel nous aperçûmes quelque chose de gris, une sorte de long paquet d'où sortait, par un bout, une tête maigre avec des cheveux blancs ébouriffés, et, par l'autre bout, deux pieds nus.

C'était le vieux, tout sec, les yeux clos, roulé dans son manteau de berger, et dormant là son dernier sommeil, au milieu d'antiques et noires croûtes de pain, aussi séculaires que lui.

Ses enfants avaient réveillonné dessus !

Jules, indigné, tremblant de colère, cria : "Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé dans son lit, manants que vous êtes ?"

Alors la femme se mit à larmoyer, et très vite : "J'vas vous dire, mon bon monsieur, j'avons qu'un lit dans la maison. J'couchions avec lui auparavant puisque j'étions qu'trois. D'puis qu'il est si malade, j'couchons par terre ; c'est dur, mon brave monsieur, dans ces temps-ci. Eh ben, quand il a été trépassé, tantôt, j'nous sommes dit comme ça : Puisqu'il n'souffre pu, c't'homme, à quoi qu'ça sert de l'laisser dans l'lit ? J'pouvons ben l'mettre jusqu'à d'main dans la huche, et j'pouvions pourtant pas coucher avec ce mort, mes bons messieurs !..."

Mon cousin, exaspéré, sortit brusquement en claquant la porte, tandis que je le suivais, riant aux larmes. »

24/12/2015 | Lien permanent | Commentaires (4)