Rechercher : les grands cerfs

François Mauriac : Le Baiser au lépreux

François Mauriac (1885-1970), lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française (1926), membre de l'Académie française (1933) et lauréat du prix Nobel de littérature (1952) a été décoré de la Grand-croix de la Légion d'honneur en 1958. Sixième roman dans l’œuvre de l’écrivain, Le Baiser au lépreux (1922) est son premier succès littéraire, tant auprès du public que de la critique.

François Mauriac (1885-1970), lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française (1926), membre de l'Académie française (1933) et lauréat du prix Nobel de littérature (1952) a été décoré de la Grand-croix de la Légion d'honneur en 1958. Sixième roman dans l’œuvre de l’écrivain, Le Baiser au lépreux (1922) est son premier succès littéraire, tant auprès du public que de la critique.

Jean Péloueyre, jeune homme très laid et donc fort complexé, fuit les femmes ayant perdu tout espoir d’en séduire une. Un jour son père, vieux veuf hypocondriaque, lui annonce qu’une initiative du curé du village va lui permettre d’épouser Noémi d’Artiailh, jeune fille gentiment tournée. Surprise et étonnement. Très vite après leur union, Jean très amoureux de Noémi, constate que sa présence physique n’inspire que répulsion à sa jeune épouse, lui gâchant sa santé. Par amour, il s’impose de rester le moins souvent à la maison en allant chasser toute la journée puis, toujours sur une idée du curé, il part à Paris pour faire des recherches bibliographiques dans le cadre d’un travail d’histoire locale resté en suspens depuis longtemps…

Jean aime Noémi, Noémi aimerait être agréable à son époux mais c’est au-dessus de ses forces, « En vain voulut-elle réagir contre cette répulsion de sa chair ». Toujours par amour, Jean va se sacrifier, au sens propre du terme ; d’abord en s’éloignant de son épouse mais constatant à son retour que Noémi dépérit à nouveau, il va se « suicider » inconsciemment ( ?) en veillant un ami mourant contagieux. Sa veuve, après un deuil de trois ans, se tournera délibérément vers la religion, ignorant la chaude attention que lui portait le jeune médecin en charge de son mari.

J’ai trouvé cette vieille édition du livre, dans une brocante. Elle sent le papier jauni par les ans, cette odeur enivrante des bouquins abandonnés et ça va parfaitement avec ce roman. Une écriture datée pour des personnages d’un autre temps, mais attention, si les attitudes des uns et des autres nous semblent passéistes, les sentiments humains eux sont intemporels. Derrière les mots, entre les lignes, le roman est chargé d’une lourde puissance érotique – écrit aujourd’hui, il donnerait des suées. Ce Jean, complexé et fuyant les femmes, c’est une version de l’écrivain homosexuel refoulé. Noémi, elle, ne sait rien des plaisirs du corps et ce n’est pas son livre de messe qui « l’aurait éclairée sur cette secrète exigence en elle », sensation inconnue qu’elle ressent quand elle croise le jeune docteur. Scène torride autant que chaste quand Jean sur son lit de mort, à demi conscient, voit le toubib s’approcher au plus de près de Noémi….

Le sexe mais aussi la cupidité, le mariage est arrangé pour éviter que la fortune du père ne tombe dans les mains d’une branche familiale par alliance, tout cela orchestré par le curé grand ordonnateur des destinées terrestres et au-delà.

« Après de timides essais, Noémi voulut bien aider à la digestion de son beau-père par une lecture à haute voix. Elle était inlassable, ne s’arrêtait plus, faisait semblant de ne pas s’apercevoir que M. Jérôme préludait au sommeil par un petit souffle régulier. Une heure sonnait – une heure de moins à trembler de dégoût dans la ténèbre de la chambre nuptiale, à épier les mouvements de l’affreux corps étendu contre le sien et qui, par pitié pour elle, feindrait de dormir. Parfois le contact d’une jambe la réveillait ; alors elle se coulait tout entière entre le mur et le lit ; ou un léger attouchement la faisait tressaillir : l’autre, la croyant endormie, osait une caresse furtive. C’était au tour de Noémi de prendre l’aspect du sommeil, de peur que Jean Péloueyre fût tenté d’aller plus avant. »

François Mauriac Le Baiser au lépreux Le Livre de Poche – 178 pages –

François Mauriac Le Baiser au lépreux Le Livre de Poche – 178 pages –

07/12/2018 | Lien permanent

T.C. Boyle : San Miguel

T.C. Boyle (Tom Coraghessan Boyle) est un écrivain et romancier américain né en 1948 à Peekskill dans l’Etat de New York. Depuis 1978, il anime des ateliers d’écriture à l’Université de Californie du Sud et vit près de Santa Barbara, dans une maison dessinée par l’architecte Frank Lloyd Wright. Il est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles ainsi que de nombreux romans. Celui-ci, San Miguel, date de 2014.

T.C. Boyle (Tom Coraghessan Boyle) est un écrivain et romancier américain né en 1948 à Peekskill dans l’Etat de New York. Depuis 1978, il anime des ateliers d’écriture à l’Université de Californie du Sud et vit près de Santa Barbara, dans une maison dessinée par l’architecte Frank Lloyd Wright. Il est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles ainsi que de nombreux romans. Celui-ci, San Miguel, date de 2014.

L'île de San Miguel est la plus à l'ouest de l'archipel des Channel Islands de Californie, un bout de terre aride où broutent les moutons et fréquentée par les phoques. C’est dans ce rude décor, ce microcosme, que T.C. Boyle plante sa saga courant sur presque un demi-siècle, à travers deux familles qui viendront s’y installer successivement.

Le roman débute le jour de l’an 1888 quand Marantha Waters débarque sur l’île avec son mari Will et sa fille adoptive Edith. C’est lui qui les y a entrainées car il a une idée fixe, être à son compte. Ils ont investi leurs économies dans ce projet, l’élevage de moutons et la revente de leur laine, puis plus tard quand les affaires marcheront un gérant viendra les remplacer sur place. Pour ajouter un argument à son choix, Will avance que le climat local ne peut qu’être favorable à la santé de Marantha souffrant de tuberculose. La maison est un taudis, une quasi-ruine, tout doit être récuré et réparé…

La seconde famille, Elise et Herbie Lester, s’installe en 1930. Ils sont jeunes mariés, elle arrive de la bonne société de la côte Est, lui a fait la Grande Guerre et en conserve un éclat d’obus dans le corps. Eux s’installent dans une maison en bon état et confortable pour continuer à pratiquer la seule activité possible ici, l’élevage des moutons, poussés par l’enthousiasme d’Herbie, « ils avaient rendez-vous avec la vraie vie, la vie au contact de la Nature, la vie selon Thoreau et Daniel Boone, simple, vigoureuse et pure. »

Une fois encore l’écrivain nous embarque dans une histoire étourdissante et riche en aventures mais surtout extrêmement touchante pour ne pas dire plus car bâtie autour de trois portraits de femmes – Marantha, Edith et Elise - qui en passeront par l’espoir, la déception, l’amour et la fidélité, des naissances d’enfants, la souffrance et même pire… Impossible de résumer une telle somme, trop d’évènements : les rudes conditions de vie sur l’île et les trop rares visites qui en font des Robinson Crusoé, mais aussi le contexte économique et social de ces époques comme la crise économique et la Grande Dépression, la guerre avec le Japon qui les place dans une situation inconfortable etc.

Si l’Homme et la Nature servent de toile de fond au récit, le plus intéressant réside dans l’angle psychologique entre chacune et son époux, ou bien entre Edith et Will. Certes, toutes auront de bons moments mais sur la durée cette vie isolée s’avèrera un cauchemar. Toutes s’évaderont de l’île (si on peut dire) mais en en payant le prix fort, au risque de faire rimer « fort » avec « mort ». Un magnifique roman.

« Elle aurait pu autrefois avoir choisi de rester à Manhattan, de s’installer dans l’appartement avec vue sur l’East River sur lequel elle avait jeté son dévolu, et mener sa vie comme si elle avait glissé sur un fil de chez elle au travail et retour, à feuilleter les fiches du catalogue de la bibliothèque, ôtant l’enveloppe d’un sandwich à l’heure du déjeuner à son bureau au pied des hautes fenêtres, dînant au restaurant du coin, avec les bougies fondant dans des coupelles sur les tables et le menu du jour écrit à la craie sur le tableau au-dessus du bar. Elle aurait pu aller à Paris, retourner à Montreux ou chez sa mère à Rye, où chaque année était la réplique de la précédente, où le seul changement était le changement des saisons. Or Herbert Steever Lester avait frappé à sa porte et elle avait fait le grand saut, s’était transportée sur cette île qui ne lui était déjà plus rien… »

T.C. Boyle San Miguel Le Livre de Poche – 660 pages –

T.C. Boyle San Miguel Le Livre de Poche – 660 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Bernard Turle

16/09/2019 | Lien permanent

Magda Szabo : Abigaël

Magda Szabo (1917-2007) est une écrivaine, auteure de livres pour enfants et poétesse hongroise. Née dans une famille cultivée de la grande bourgeoisie protestante, elle finit ses études de hongrois et de latin à l'université de Debrecen en 1940 et commence à enseigner dans sa ville natale. A partir de 1945, elle est employée par le ministère de la Religion et de l'Education jusqu'à son licenciement en 1949. En 1947, elle se marie avec l'écrivain Tibor Szobotka (1913-1982). Elle écrit ses premiers recueils de poèmes et ses premiers livres paraissent peu après la Seconde Guerre mondiale. Puis s'ensuit, pour des raisons politiques, dans la dernière période du stalinisme, un long silence littéraire, rompu seulement vers la fin des années 1950, où elle connaît alors un grand succès. Abigaël (1970) a été réédité en 2017 à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de son auteure.

Magda Szabo (1917-2007) est une écrivaine, auteure de livres pour enfants et poétesse hongroise. Née dans une famille cultivée de la grande bourgeoisie protestante, elle finit ses études de hongrois et de latin à l'université de Debrecen en 1940 et commence à enseigner dans sa ville natale. A partir de 1945, elle est employée par le ministère de la Religion et de l'Education jusqu'à son licenciement en 1949. En 1947, elle se marie avec l'écrivain Tibor Szobotka (1913-1982). Elle écrit ses premiers recueils de poèmes et ses premiers livres paraissent peu après la Seconde Guerre mondiale. Puis s'ensuit, pour des raisons politiques, dans la dernière période du stalinisme, un long silence littéraire, rompu seulement vers la fin des années 1950, où elle connaît alors un grand succès. Abigaël (1970) a été réédité en 2017 à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de son auteure.

En Hongrie durant la Seconde Guerre Mondiale. Gina, quatorze ans, orpheline de mère et fille d’un général très aimant est subitement envoyée en pension, dans le plus grand secret et sans aucune explication. L’institut Matula, loin de Budapest, proche de la frontière, est une école religieuse réputée pour son enseignement mais régie par des règles très strictes. A peine arrivée, Gina trahit sa classe par orgueil et se voit mettre en quarantaine par ses camarades. Dotée d’un caractère rebelle et n’acceptant pas sa situation de recluse, elle tente de s’évader mais échoue piteusement. Qui pourrait l’aider, si ce n’est peut-être, Abigaël : une statue dans le jardin qui selon une croyance répandue chez les élèves, porterait secours aux âmes en peine… ?

Voilà un bien gentil roman qui devrait satisfaire tous les publics – du moins pas trop exigeants. Certainement écrit pour les adolescents, comme son héroïne, le livre est plein de bons sentiments et de leçons de vie, où les mots honneur, solidarité et amitié se taillent la part belle. Je vais peut-être vous faire ricaner (pourtant ce n’est pas cela qui va me faire reculer) mais tout en lisant ce roman, je ne pouvais m’interdire de penser à Harry Potter. Et ce n’est pas une moquerie, car je tiens la série de J.K. Rowling en très haute estime : Nous avons là un internat-forteresse, un jeune personnage principal qui doit se battre contre un ennemi intérieur puis, et plus grave encore, contre le Mal qui à l’extérieur cherchera à s’emparer d’elle, une aide mystérieuse lui arrivant par messages écrits venus d’on ne sait où, et ce titre de chapitre « Le résistant d’Arkod » ne sonne-t-il pas très pottérien ?

Gentil roman donc, mais habilement construit. Si l’intrigue est simple (J’ai vite démasqué Abigaël), Magda Szabo distille lentement les repères temporels ou les faits graves se déroulant à l’extérieur, à savoir la guerre, le sort de la Hongrie face à l’Allemagne, la résistance qui s’organise… Une histoire d’ado pour les ados mais inscrite dans un contexte historique dur sans être trop prégnant. Comme de plus ça se lit avec beaucoup de facilité, j’ai même fait semblant de ne pas voir que c’était un peu long quand même !

« Abigaël, toi qui fait des miracles, toi qui vient toujours à notre secours, qui dénoues nos misérables petits soucis, comment n’ai-je pas tout de suite découvert ton secret ? Pourquoi, en méprisant la crédulité des autres, en les traitant de stupides gamines, ai-je pensé qu’à ta figure de pierre se rattachait un conte, une légende, un jeu insensé de plus, comme il y en a tant à l’institution Matula ? Pourquoi n’ai-je pas compris que dans cette sombre jungle de lois, de règles et d’interdits, quelqu’un, non une figure de pierre, mais un être véritable se dissimule derrière ta statue Empire et vient en aide à qui en a vraiment besoin ? »

Magda Szabo Abigaël Viviane Hamy – 418 pages –

Magda Szabo Abigaël Viviane Hamy – 418 pages –

Traduit du hongrois par Chantal Philippe

05/01/2018 | Lien permanent

Michael Farris Smith : Nulle part sur la terre

Michael Farris Smith, né dans le Mississipi, est nouvelliste et romancier. Titulaire d'un doctorat de l'University of Southern Mississippi il a été professeur associé d'anglais au département de langues, littérature et philosophie à la Mississippi University for Women à Columbus. Il vit à Oxford (Mississippi) avec sa femme et ses deux filles. Nulle part sur la terre, son deuxième roman, vient de paraître.

Michael Farris Smith, né dans le Mississipi, est nouvelliste et romancier. Titulaire d'un doctorat de l'University of Southern Mississippi il a été professeur associé d'anglais au département de langues, littérature et philosophie à la Mississippi University for Women à Columbus. Il vit à Oxford (Mississippi) avec sa femme et ses deux filles. Nulle part sur la terre, son deuxième roman, vient de paraître.

Après onze années, Russel sort de prison ayant purgé sa peine et retourne à McComb sa ville natale dans le Mississipi à la frontière avec la Louisiane. Ailleurs, Maben, une femme seule avec une fillette, marche le long des routes, sans ressources et fuyant un danger qui rôde. Elle aussi revient à McComb où elle a vécu autrefois. L’un comme l’autre vont devoir affronter un présent plein de dangers et revivre un passé douloureux.

Je ne vais surtout pas entrer plus loin dans les détails de l’intrigue car ce serait aller contre la volonté de l’auteur. Toute la force de ce roman résidant dans sa construction et l’écriture de Michael Farris Smith. Appâté autant qu’épaté, le lecteur est constamment dans l’attente. Qu’est-ce qui s’est passé pour que cette femme et cette gamine errent ainsi sur les routes ? Pourquoi Russel a-t-il écopé de onze ans de tôle, quel genre de crime a-t-il commis ? Pourquoi à peine descendu du car le déposant à McComb se fait-il dérouiller par deux types bien décidés à se venger ? Tels sont les premiers appâts de ce récit.

Quant à l’épate, c’est l’écriture. Une longueur de phrase donnant un rythme envoutant et captivant, immédiatement perceptible dès les premières pages. Nombreux sont les romans qui se ressemblent dans les grandes lignes de leurs scénarios – particulièrement ce genre de romans américains -, les décors, le pick-up qui roule de nuit avec les canettes de bières à portée de main, les hommes rudes et bagarreurs, les femmes qui subissent etc. J’ai lu des piles de bouquins de ce type, pourtant malgré leur analogie apparente, il y en a de bons et il y en a de mauvais, toute la différence résidant dans l’écriture ; et là avec Michael Farris Smith nous sommes dans la seconde catégorie, celle des très bons romans et peut-être même des grands écrivains si d’autres livres viennent confirmer cette hypothèse.

Si le lecteur est pris par la technique de l’écrivain, il succombe aussi au charme des personnages. Tous sont attachants et paradoxe, ce sont leurs faiblesses ou leurs défauts qui attirent notre sympathie ou du moins notre compréhension. Pour donner un exemple, c’est le genre de bouquin où les méchants peuvent pleurer, « Il pleurait comme un homme qui a perdu la foi et il n’essaya pas d’empêcher les larmes de couler… »

Le Bien, le Mal ne sont que des mots dont on voudrait facilement qualifier les gens, pourtant il ne tient qu’à un rien de tomber dans une case ou l’autre. Russel et Maben ne le savent que trop bien, poursuivis par un fatum qui n’a que de sales tours dans son sac. Et pour ceux qui ont fait le mal, la repentance les absout-elle de leurs crimes ?

Un très beau roman car extrêmement touchant.

« Il éprouvait souvent une grande sérénité lorsqu’il roulait sur les chemins de l’arrière-pays au plus profond de la nuit : les routes désertes, ce sentiment d’être séparé de tout ce qui vivait là-bas dans les lumières de la ville. Mais cette sérénité pouvait tout aussi bien se briser et s’éparpiller dans les recoins les plus sombres de la campagne quand il était soudain submergé par les pensées haineuses qui l’habitaient – l’épouse qu’il n’avait plus, et le fils qu’il ne pouvait pas voir, et la femme qui était la sienne aujourd’hui, et les hommes qui fricotaient avec elle, et les morts qui ne reviendraient jamais, et les vivants qui reviendraient toujours. Et alors il enrageait contre l’objet le plus saillant de sa haine, et il regardait dans le rétroviseur et cet objet était là et lui rendait son regard… »

Michael Farris Smith Nulle part sur la terre Editions Sonatine – 362 pages –

Michael Farris Smith Nulle part sur la terre Editions Sonatine – 362 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Demarty

11/09/2017 | Lien permanent | Commentaires (2)

Jim Harrison : Sorcier

Jim Harrison (1937-2016), de son vrai nom James Harrison, est un écrivain américain. Il a publié plus de 25 livres, dont les renommés Légendes d'automne, Dalva, La Route du retour, De Marquette à Vera Cruz… Membre de l'Académie américaine des Arts et des Lettres, Jim Harrison a remporté la bourse Guggenheim et a déjà été traduit dans 25 langues. Roman, Sorcier date de 1981.

Jim Harrison (1937-2016), de son vrai nom James Harrison, est un écrivain américain. Il a publié plus de 25 livres, dont les renommés Légendes d'automne, Dalva, La Route du retour, De Marquette à Vera Cruz… Membre de l'Académie américaine des Arts et des Lettres, Jim Harrison a remporté la bourse Guggenheim et a déjà été traduit dans 25 langues. Roman, Sorcier date de 1981.

Quelle ne fut pas ma surprise en épluchant distraitement la bibliographie de Jim Harrison, un de ses romans m’avait échappé. Intolérable. Le temps de retrouver un accès aisé en librairie et cet impair fut réglé.

Johnny Lundgren, baptisé Sorcier quand il était scout, est un cadre au chômage. Il vit dans le Michigan avec sa femme Diana (« un des plus parfaits derrière de la Création »), accessoirement infirmière urgentiste, et son clébard – un peu braque – Hudley (« Dès sa puberté, Hudley s’était pris d’une passion purement sexuelle pour les poubelles »). Décidé à changer de vie, il accepte un job du Dr Rabun, une relation professionnelle de sa femme : détective pour dénicher les preuves qu’on l’arnaque ! Ce qui va l’entrainer des forêts du Nord aux plages de Floride…

Amateurs de polars calmez-vous, si l’intrigue du roman en suit vaguement la trame, elle est trop simplette pour séduire les accros à ce genre de littérature. Jim Harrison ne fait même pas l’effort de nous faire croire qu’il a écrit un polar, on voit bien que ce n’est qu’une comédie satirique, dans laquelle il va pouvoir caser ses priorités bien connues des lecteurs du Grand Jim, à savoir la bouffe et la baise. Ici un chat est un chat, on ne tourne pas autour du pot, ou pour y tremper un doigt.

Sorcier est un personnage attachant malgré ses excès et ses contradictions et difficile pour le lecteur de ne pas y voir une sorte d’alias de l’écrivain (tel qu’il se voit ou se rêve ?) se débattant avec ses fantômes. Toujours partant pour une partie de jambes en l’air avec sa femme – qui ne crache pas dessus non plus, d’ailleurs. Et quand Diana n’est pas à portée de mains, une autre fait autant l’affaire. Et là, première contradiction, si Sorcier a toujours une bonne excuse pour tromper sa douce, il n’accepte pas l’inverse !

Entre deux séances de golo-golo, il mange, ou pense à manger, ou fait la cuisine (à l’ail !). Réussissant le tour de force de mêler le gourmet et le glouton car il s’empiffre carrément et on ne peut que conseiller au lecteur de prévoir une boîte d’Alka-Seltzer à proximité sous peine d’indigestion. Autre contradiction puisque notre héros affirme « la bouffe et la baise ne font pas bon ménage ». On pourrait citer d’autres traits de caractères comme sa grande gueule alors qu’il a peur d’un tas de trucs, trop longs à énumérer…

Je n’ai rien dit de l’intrigue, ça n’en vaut pas la peine, là n’est pas le propos de l’écrivain. Par contre les amateurs de l’auteur se réjouiront, le bouquin se déguste comme une paillardise bien lubrique. En cerise sur ce gâteau, le décalage extravagant entre sa date d’écriture (1981), hier donc, et aujourd’hui où il serait impossible de sortir un tel bouquin tant il est macho en diable, à faire hurler les féministes et les gays, sans oublier les végans et autres qui chipotent dans leurs assiettes.

Merci Big Jim pour ce bon moment de lecture très drôle et devenue subversive avec le temps…

« Les gens qui ont vu Delivrance ne savent certainement pas que le Grand Nord abrite des monstres à visage humain encore plus dangereux que leurs homologues sudistes. La moindre bourgade possède son colosse complètement débile qu’on surnomme généralement « Minet ». Ce sont des types capables d’engloutir quinze hamburgers, cinq poulets rôtis, une caisse de bière et qui n’hésitent jamais à fendre le crâne d’un étranger de passage. Heureusement, l’apparition encore récente de la marijuana dans ces contrées reculées contribuait à calmer la férocité de ces voyous. Il était amusant d’imaginer que, dans dix ans, ils pousseraient le jeu jusqu’à porter des cheveux longs et à embrasser les causes écologiques. Mais, pour le moment, on n’en était pas encore là et il importait de prendre le large. »

Jim Harrison Sorcier 10-18 – 296 pages –

Jim Harrison Sorcier 10-18 – 296 pages –

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Serge Lentz

02/07/2020 | Lien permanent | Commentaires (2)

Philip Roth : L’Ecrivain fantôme

Philip Milton Roth (1933-2018) est un écrivain américain, auteur d'un recueil de nouvelles et de 26 romans. L’un des plus grands écrivains de son siècle. L’Ecrivain fantôme, précédemment traduit sous le titre de L'Ecrivain des ombres, est le premier tome du cycle Nathan Zuckerman. Il est inclus dans la trilogie Zuckerman enchaîné (L’Ecrivain fantôme (1981) – Zuckerman délivré (1982) – La Leçon d’anatomie (1985) – augmentée d’une conclusion L’Orgie de Prague (1987))

Philip Milton Roth (1933-2018) est un écrivain américain, auteur d'un recueil de nouvelles et de 26 romans. L’un des plus grands écrivains de son siècle. L’Ecrivain fantôme, précédemment traduit sous le titre de L'Ecrivain des ombres, est le premier tome du cycle Nathan Zuckerman. Il est inclus dans la trilogie Zuckerman enchaîné (L’Ecrivain fantôme (1981) – Zuckerman délivré (1982) – La Leçon d’anatomie (1985) – augmentée d’une conclusion L’Orgie de Prague (1987))

Nous sommes en 1956, Nathan Zuckerman (un double de Roth sans être un clone pour autant) un jeune écrivain en devenir est invité chez son idole littéraire, E.I. Lonoff. Un séjour d’une journée et une nuit. Une aubaine inespérée car l’écrivain, retiré de toute vie mondaine vit en quasi ermite avec sa femme Hope, dans le Massachusetts. Les deux hommes parlent littérature et de « la folie de l’art » selon la formule d’henry James, Hope invisible s’affaire ailleurs dans la maison, mais il y a une autre personne ici, Amy Bellette, une jeune étudiante de Lonoff qui lui sert de secrétaire. A peine vue, immédiatement séduit, Nathan commence à fantasmer sur cette mignonne…

Le roman est court mais il est riche, proposant un jeu de miroirs extrêmement bien construit.

Nathan est en froid avec sa famille depuis qu’il a écrit et publié une nouvelle évoquant un problème familial qui selon son père, porterait tort aux Juifs et pourrait fournir des arguments aux « goy qui nous toisaient déjà avec assez de mépris gratuit et qui ne seraient que trop ravis de nous traiter de youpins en raison de ce que j’avais écrit à l’intention du monde entier sur de sordides conflits d’intérêts entre juifs. » Venu chez Lonoff, assoiffé de reconnaissance, il pense voir en lui une sorte de père spirituel.

La présence d’Amy chamboule un peu ses vues et ses projets car au cours d’une scène mémorable d’un grand comique – la nuit grimpé sur une pile de livres posés sur le bureau du Grand Ecrivain, Nathan surprend une conversation entre son idole et Amy dans sa chambre, située juste au-dessus. Là, les bribes de mots chuchotés laissent libre-cours à la réalité comme aux fantasmes. Amy est-elle la maîtresse de Lonoff ? Mais plus extraordinaire encore, la jeune femme pourrait être Anne Frank l’ancienne recluse d’Amsterdam…. !

Liens familiaux fictifs : Lonoff père spirituel de Nathan, Amy « fille » de Lonoff, Amy qui voudrait épouser Lonoff alors que Nathan voudrait épouser Amy, Amy qui se prend pour Anne Frank, et in fine, Hope qui poussera une gueulante et menacera de quitter le foyer ! Réalité et fiction se mêlent, le matériau idéal pour tout écrivain et Nathan de s’interroger « Mais que sais-je, en vérité, à part ce que je peux imaginer ? »

« Le matin où le journal était apparu aux éventaires, j’avais bien dû lire cinquante fois les paragraphes consacrés à « N. Zuckerman ». Je m’étais efforcé de m’atteler à ma machine pour les six heures de travail que je m’imposais mais sans résultat ; je reprenais la revue et contemplais ma photo toutes les cinq minutes. Je ne sais pas trop quelles révélations j’attendais de cet article – l’orientation de mon avenir, sans doute, les titres de mes dix premiers livres – mais je me souviens que cette photographie d’un jeune écrivain pénétré et sérieux jouant si doucement avec un petit chat et vivant, était-il précisé, dans un vieil immeuble sans ascenseur de quatre étages au Village avec une jeune ballerine, risquait d’inspirer à un certain nombre de femmes grisantes l’envie de prendre la place de celle-ci. »

Philip Roth L’Ecrivain fantôme (Zuckerman enchaîné) Folio – 154 pages –

Philip Roth L’Ecrivain fantôme (Zuckerman enchaîné) Folio – 154 pages –

Traduit de l’anglais par Henri Robillot

20/07/2020 | Lien permanent | Commentaires (2)

Gabrielle Wittkop : Les Héritages

Gabrielle Wittkop née Gabrielle Ménardeau (1920-2002), est une femme de lettres française et traductrice. Elle est l'auteure d'une littérature dérangeante, macabre, bien souvent au-delà de toute morale. Son style, ainsi que ses centres d'intérêt (thanatos, sexe, identité de genre, étrangeté) apparentent son œuvre à celles du Marquis de Sade, de Villiers de L'Isle Adam, de Lautréamont ou d'Edgar Allan Poe. Elle rencontre dans le Paris sous occupation nazie un déserteur allemand homosexuel du nom de Justus Wittkop, âgé de vingt ans de plus qu'elle. Ils se marient à la fin de la guerre, union qu'elle qualifiera d'« alliance intellectuelle », elle-même affichant à diverses reprises son homosexualité. Le couple s'installe en Allemagne où Gabrielle Wittkop vivra jusqu'à sa mort d’un probable suicide ( ?) atteinte d’un cancer au poumon. Les Héritages, roman inédit, vient de paraître.

Gabrielle Wittkop née Gabrielle Ménardeau (1920-2002), est une femme de lettres française et traductrice. Elle est l'auteure d'une littérature dérangeante, macabre, bien souvent au-delà de toute morale. Son style, ainsi que ses centres d'intérêt (thanatos, sexe, identité de genre, étrangeté) apparentent son œuvre à celles du Marquis de Sade, de Villiers de L'Isle Adam, de Lautréamont ou d'Edgar Allan Poe. Elle rencontre dans le Paris sous occupation nazie un déserteur allemand homosexuel du nom de Justus Wittkop, âgé de vingt ans de plus qu'elle. Ils se marient à la fin de la guerre, union qu'elle qualifiera d'« alliance intellectuelle », elle-même affichant à diverses reprises son homosexualité. Le couple s'installe en Allemagne où Gabrielle Wittkop vivra jusqu'à sa mort d’un probable suicide ( ?) atteinte d’un cancer au poumon. Les Héritages, roman inédit, vient de paraître.

En 1895, Célestin Mercier fait construire une villa – Séléné - en bord de Marne et finit par s’y pendre ! La maison désormais hantée, connaitra plusieurs propriétaires et de multiples locataires durant un siècle, jusqu’en 1995, date à laquelle elle sera détruite, devenue insalubre, mais laissant place à un vaste terrain riche en profit immobilier.

Le roman est assez mince, pourtant Gabrielle Wittkop réussit à en faire une sorte de mini « comédie humaine » en y casant une ribambelle de personnages – dont beaucoup vont mourir - de toutes les catégories sociales qui traverseront le siècle et ses remous. Pour ne citer que quelques figures par ordre d’entrée en scène, vous y trouverez un amateur de roulette russe, une artiste qui peint ses visions, un inspecteur de police accordéoniste frustré, un couple homosexuel avec un corbeau, un pharmacien exhibitionniste, un égyptologue britannique, le rat Astérix etc.

Pour les époques et donc l’Histoire, la Grande guerre, la Seconde avec l’Occupation et une famille Juive cachée dans le sous-sol, les années Sida. L’écrivaine n’oublie pas les amours homosexuelles, le féminisme et un chouya de fantastique mineur avec le « petit sac de moleskine noire » qui apparaît et disparaît tout du long du roman, vestige du pendu d’origine.

Tout ceci vous semble disparate ou hétéroclite, sachez pourtant que l’intérêt principal de ce bouquin réside dans son écriture. Un style extrêmement personnel, qui marie quelque chose du style XIXème avec des phrases alambiquées mais ciselées, un vocabulaire recherché, mêlé à un ton très moderne qui n’exclut pas l’humour (« Joachim Soupé ferma définitivement ses yeux de cygne, à l’âge de quatre-vingt-sept ans, se disant peut-être qu’il partait pour le ciel, puisque là les potes iront. »)

J’ai trouvé ce livre particulièrement intrigant. Si pour vous la lecture va au-delà de la simple histoire/intrigue d’un roman, goûtez cette écrivaine à la saveur originale ; quant à moi, je me promets d’en reprendre une lampée avec un ouvrage plus corsé puisque aux dires de sa biographie elle a écrit des romans plus musclés ( ?).

« Comme tout chasseur, Jacques Grenier haïssait les chats dont il ne pouvait souffrir la concurrence. (…) Aussi, quand au volant de sa grosse Mercedes il apercevait quelque chat courant le long de la route ou la traversant, donnait-il du gaz et, dirigeant adroitement la voiture, allait-il écraser l’infâme, ce dont il tirait une immense satisfaction. Or un soir qu’ayant aperçu un grand chat roux dans la lueur des phares il fonçait sur lui, un camion venant en sens inverse emboutit frontalement la Mercedes de Jacques Grenier. On l’en retira à la cuiller, après une mort beaucoup trop prompte, cependant que le grand chat roux était déjà retourné sans encombres à ses chasses, rare exemple d’une immanente justice. »

Gabrielle Wittkop Les Héritages Christian Bourgois Editeur – 170 pages –

Gabrielle Wittkop Les Héritages Christian Bourgois Editeur – 170 pages –

19/11/2020 | Lien permanent | Commentaires (6)

François Garde : Marcher à Kerguelen

François Garde, né en 1959 au Cannet, est un écrivain et haut fonctionnaire français. Sorti en 1984 de l'ENA il est nommé de 1991 à 1993 Secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie. Entre mai 2000 et décembre 2004, François Garde est administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises à la Réunion. Marcher à Kerguelen paru en 2018 vient d’être réédité en poche.

François Garde, né en 1959 au Cannet, est un écrivain et haut fonctionnaire français. Sorti en 1984 de l'ENA il est nommé de 1991 à 1993 Secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie. Entre mai 2000 et décembre 2004, François Garde est administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises à la Réunion. Marcher à Kerguelen paru en 2018 vient d’être réédité en poche.

C’est grâce à son mandat d’administrateur des Terres australes et antarctiques que François Garde découvre les îles Kerguelen, archipel français dans le sud de l'océan Indien, l'un des cinq districts des Terres australes et antarctiques françaises situé à plus de 3 250 kilomètres de La Réunion, terre habitée la plus proche. Il se promet d’y revenir un jour, à titre personnel pour en faire la traversée pédestre, rêve qu’il réalisera plusieurs années plus tard et dont il fait le récit dans cet ouvrage.

Tout d’abord constituer une équipe restreinte d’amis chacun spécialiste dans son genre : Mika, guide professionnel sera le chef d’expédition, Bertrand ancien officier de marine, grand connaisseur du climat et du terrain local, sera le photographe, et Fred, ancien hivernant sur l’île, est le médecin de la troupe. L’expédition durera vingt-cinq jours dans des conditions particulièrement rudes, aussi doivent-ils ne se charger qu’au minimum et se répartir le tout, vingt-cinq kilos dans chaque sac quand même, et par exemple ils prennent une tente pour trois alors qu’ils sont quatre… Ils connaissent le terrain, ils savent qu’ils n’ont pas droit à l’erreur, aucun secours rapide n’est envisageable.

Le décor posé qu’en est-il du récit ?

Personnellement ça m’a laissé assez froid, c’est le cas de le dire ici ! Le paysage minéral est d’une grande tristesse, la faune se sont les oiseaux marins, les manchots et les éléphants de mer, la flore des lichens variés et même ce peu, ils n’ont guère loisir de l’admirer car le périple se fait dans le froid, la pluie et la neige, le brouillard et un vent à rendre dingue (« son bruit, ses gifles, ses caprices, son haleine glacée »).

Je comprends très bien que tous les goûts soient dans la nature et que ce genre d’endroit puisse avoir son charme. En faisant un effort je peux convenir que certains se lancent dans ce type d’aventure pour défier les lois du physique. Je ne conteste donc pas le plaisir de ces marcheurs, mais pour celui du lecteur de ce récit, on repassera. Rien ne m’a fait envie, rien ne m’a étonné ou inquiété, je n’y ai même rien appris de mémorable sur les lieux ou sur la nature humaine. Oui c’est fort bien écrit mais pour moi ça reste une lecture sans grand intérêt d’autant que des récits de ce genre et dans différents coins du globe j’en ai lu un paquet…

« Etrange idée tout de même qu’un livre tout entier consacré à la marche. Il repose sur une illusion, voire un mensonge. Qui peut croire que chaque ligne a été écrite pendant l’effort, dans la spontanéité du mouvement et le vagabondage de l’esprit ? A l’évidence, si j’écris pendant que je marche, je tombe. De même qu’un livre traitant de l’amour n’est pas écrit au fond d’un lit, dans la tiédeur des corps enchevêtrés, de même celui-ci n’a pas été rédigé au fil des pas. Rien ne serait plus hypocrite que de laisser croire à la chronique d’un exploit. »

François Garde Marcher à Kerguelen Folio – 283 pages –

François Garde Marcher à Kerguelen Folio – 283 pages –

Peut-être que ce fichier audio pourrait vous mettre dans de meilleures conditions ? C’est ICI.

03/05/2021 | Lien permanent | Commentaires (4)

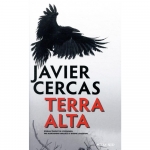

Javier Cercas : Terra Alta

Javier Cercas Mena, né en 1962 à Ibahernando, dans la province de Cáceres, est un écrivain et traducteur espagnol. Il est également chroniqueur du journal El País. Terra Alta, son nouveau roman, vient de paraître.

Javier Cercas Mena, né en 1962 à Ibahernando, dans la province de Cáceres, est un écrivain et traducteur espagnol. Il est également chroniqueur du journal El País. Terra Alta, son nouveau roman, vient de paraître.

Melchor, policier ayant acquis une certaine célébrité à Barcelone après avoir abattu quatre terroristes islamiques, s’est éloigné des projecteurs des médias dans un petit poste de police au sud de la Catalogne, en Terra Alta. A peine arrivé, il doit enquêter sur un horrible assassinat, les époux Adell ont été tués et torturés. Le mort Adell (et là, les sots s’y sont mis pour voir l’astuce !) était propriétaire d’une cartonnerie d’envergure internationale qui faisait vivre toute la région.

Un polar très bien écrit mais qui m’a longtemps laissé penser que j’en sortirais déçu tant il est vrai que je me demandais si je lisais un polar ou un roman de belle littérature, comme si – à tort – il n’était pas possible de marier les deux concepts, ce que réussit fort bien à faire Javier Cercas.

Le roman procède par flash-backs ce qui nous permet de découvrir la personnalité de Melchor. Fils d’un père inconnu et élevé par une mère prostituée, il connait la petite délinquance et la prison, puis après l’assassinat sordide de sa mère décide de faire les études lui permettant d’entrer dans la police où il va tenter, à ses heures perdues, de retrouver les coupables. Muté dans une petite ville en Terra Alta, il va y connaître l’amour avec Olga, la bibliothécaire qui lui donnera une fille, mais aussi le plus grand des chagrins…

Ces différents épisodes s’intercalent dans le cours de l’enquête sur le décès des époux Adell ; enquête qui avance lentement, tellement même que devant l’absence de résultats probants, le dossier est classé par la hiérarchie de Melchor. Qui ne l’accepte pas et la continue en loucedé à ses risques et périls. La résolution finale de l’affaire trouvera ses origines dans l’Histoire, celle de la bataille de l’Ebre, le plus vaste des combats qui furent livrés durant la guerre d'Espagne entre les forces républicaines et les insurgés nationalistes. Elle se déroula dans la basse vallée de l'Ebre en 1938 et ce fut la dernière grande offensive des républicains, mais elle se solda par un échec tactique et stratégique qui précipita la fin de la guerre.

Le roman est très bien écrit et c’est son principal attrait ; les références littéraires sont nombreuses, Melchor est un grand admirateur des Misérables de Victor Hugo, les personnages de Jean Valjean et surtout Javert le fascinent, il appellera même sa fille Cosette. L’enquête est décrite avec beaucoup de minutie et de précisions ce qui m’avait un peu lassé (?) avant que je ne prenne conscience de la portée morale ou philosophique du bouquin : ce qui court entre les lignes c’est la constatation que « les faux méchants sont les véritables gentils (…) et donc que les faux gentils ce sont les vrais méchants » ainsi que cette interrogation, doit-on condamner un homme qui se fait justice lui-même quand sa cause est juste ?

Un très bon roman illustrant le fameux adage, le malheur des uns (les personnages du livre) fait le bonheur des autres (les lecteurs) !

« La vérité, c’est qu’on vit assez bien ici, continua le caporal. On gagne même un peu plus. Evidemment, on n’est pas moins pauvres pour autant, surtout dans ma situation, avec deux filles à la fac. C’est là que tu te rends compte de ce que ça veut dire, être flic dans ce pays. A quel point on nous traite mal, comment on nous piétine. Ah ça, oui, quand ça chauffe, ils ont besoin de nous pour qu’on assure leur protection, et nous on va risquer notre peau pour eux. En attendant, on est considérés comme de la vermine, on est payés une misère, on nous humilie, et si c’était possible on nous cacherait quelque part, parce qu’on fait honte. Bon sang, ça me dégoûte. Quand je pense à tout ça, je n’ai plus envie d’être flic, tu vois. Bref, en tout cas, ici, en Terra Alta, tu vivras mieux qu’à Barcelone, surtout si tu vis seul. »

Javier Cercas Terra Alta Actes Sud – 307 pages –

Javier Cercas Terra Alta Actes Sud – 307 pages –

Traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon

03/06/2021 | Lien permanent | Commentaires (2)

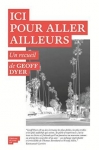

Geoff Dyer : Ici pour aller ailleurs

Geoff Dyer, né en 1958 à Cheltenham, est un écrivain britannique. Enfant d'un père tôlier et d'une cantinière en milieu scolaire, il obtient une bourse pour étudier l'anglais au Corpus Christi College de l'Université d'Oxford. Une fois ses études terminées, il part pour l'Amérique où il devient conservateur en chef chez Saatchi Art de Los Angeles. Ici pour aller ailleurs, paru cet automne, est un recueil d’articles pour divers magazines remaniés pour l’occasion.

Geoff Dyer, né en 1958 à Cheltenham, est un écrivain britannique. Enfant d'un père tôlier et d'une cantinière en milieu scolaire, il obtient une bourse pour étudier l'anglais au Corpus Christi College de l'Université d'Oxford. Une fois ses études terminées, il part pour l'Amérique où il devient conservateur en chef chez Saatchi Art de Los Angeles. Ici pour aller ailleurs, paru cet automne, est un recueil d’articles pour divers magazines remaniés pour l’occasion.

Un peu moins d’un dizaine de textes de voyages, mais pas dans le sens traditionnel où les voyages vous font rêver ou frémir, l’auteur adopte une approche plus intellectuelle – néanmoins très abordable par tous – faite d’interrogations du genre « où allons-nous ? » et son corollaire « où n’allons-nous pas ? », sur le temps qui passe etc.

Ces récits sont sérieux pour certains, plein d’humour pour d’autres, les deux à la fois souvent. Les voyages vont nous mener à Pékin et la visite de la Cité interdite avec une jeune guide qui va faire battre le cœur de l’Anglais ; dans la ligne souriante encore, cette escapade au Nord de la Norvège où il fait un froid de gueux pour que sa femme puisse voir une aurore boréale. Là nous avons l’angle classique des récits de voyages.

Plus pointu, ce séjour en Polynésie pour le centenaire de la mort de Gauguin, ce qui nous vaut un portrait cocasse du peintre émoustillé par les vahinés : « Et tout en cherchant à comprendre ce qui se passait dans leur tête, il ne dédaignait pas de leur mettre la main dans la culotte, ce que les autres colons jugèrent d’un œil sévère et possiblement envieux. » Ca se complexifie avec des visites de lieux pour y admirer du land-art : Spiral Jetty (« Jetée en spirale ») est une œuvre de Land art réalisée par le sculpteur américain Robert Smithson au bord du Grand Lac Salé en avril 1970, ou encore The Lightning Field créée en 1977 par Walter De Maria et installée au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis.

Peut-être préférerez-vous visiter la maison de Theodor Adorno, le philosophe allemand, à Los Angeles. A moins que ce ne soient les Watts Towers dans cette même ville. Si tout l’ouvrage ne mégote pas avec les références culturelles littéraires, cinématographiques voire photographiques, ces deux récits font appel à ses profondes connaissances du jazz. Il y aborde entre autre, un point qui m’a particulièrement intéressé car commun à ma propre expérience (moi dans le registre du rock), comment des photos de pochettes d’albums de disques peuvent nous inciter à aller voir sur place ces lieux…

Le livre est très bien écrit, intelligent mais bourré de cet humour british impayable ; on suit Geoff Dyer avec curiosité, étonné par son regard original sur les choses et les lieux, son caractère « discutable » (souvent prêt à critiquer) ou même peu charitable (quand il abandonne un autostoppeur dans une station service et s’en félicite ! A sa décharge, il avait une excuse ( ?) et vous la découvrirez dans un texte limite angoissant, voir pour ceux qui connaissent « Riders On The Storm » des Doors).

Attentes contrariées et espoirs déçus, interrogations existentielles, tentatives pour comprendre ce qu’un lieu donné signifie et pourquoi nous nous y rendons, telles sont les grandes lignes de cet ouvrage original ne manquant pas d’intérêt.

« Il faisait jour quand l’avion décolla et nuit quand il atterrit, quelques heures plus tard, à Longyearbyen. Même si nous avions décollé à l’heure où nous avions atterri, il aurait déjà fait nuit à Longyearbyen. Nous aurions pu y atterrir à n’importe quel moment au cours des six semaines précédentes et il aurait toujours fait nuit noire, et il aurait fait tout aussi froid, plus froid que dans n’importe quel endroit où j’avais jamais mis les pieds, plus froid et plus noir que dans n’importe quel endroit où quiconque ayant pour deux sous de jugeote ne mettrait jamais les pieds. Nous venions tout juste de sortir de l’avion et nous dirigions vers le terminal quand Jessica exprima très exactement ce que j’étais en train de penser : « Pourquoi est-ce qu’on est venu dans ce trou du diable Vauvert ? » »

Geoff Dyer Ici pour aller ailleurs Editions du sous-sol – 215 pages –

Geoff Dyer Ici pour aller ailleurs Editions du sous-sol – 215 pages –

Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Pierre Demarty

« Sur la pochette de Brown Rice [album de Don Cherry], les tours [les Watts Towers] semblaient faites du plus austère métal, mais chaque flèche, chaque filament, chaque vrille était en réalité recouverte de béton, festonnée de babioles de couleurs scintillantes, de bouts de verre émeraude et bleu, de morceaux de faïence. »

25/01/2021 | Lien permanent | Commentaires (2)